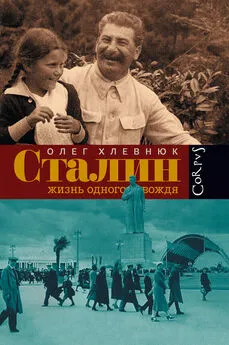

Олег Хлевнюк - Сталин. Жизнь одного вождя

- Название:Сталин. Жизнь одного вождя

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Corpus»

- Год:2005

- Город:Москва

- ISBN:978-5-17-087722-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Олег Хлевнюк - Сталин. Жизнь одного вождя краткое содержание

Олег Хлевнюк – доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Международного центра истории и социологии Второй мировой войны и ее последствий Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», главный специалист Государственного архива Российской Федерации.

Сталин. Жизнь одного вождя - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

На террор и издевательства терпеливая деревня ответила восстаниями. Крестьянская война развивалась по нарастающей. За 1926–1927 гг. власти зафиксировали 63 массовых антиправительственных выступления в деревне. В 1929 г. – более 1300 выступлений и 244 тыс. участников. В январе-феврале 1930 г. – почти полторы тысячи выступлений и 324 тыс. участников [306]. Сталин, несомненно, знал эту информацию, но до определенного момента почти не реагировал на нее. Скорее всего, он был уверен, что волна крестьянских бунтов не представляет особой угрозы, что это лишь неизбежное сопротивление «отживающего класса». Однако в самом конце февраля начали поступать сигналы, вселявшие тревогу [307]. Первое сообщение пришло 26 февраля из столицы Украины Харькова. В нем говорилось о волнениях в приграничном Шепетовском округе, начавшихся 24 февраля. Толпы крестьян требовали открытия церквей, ликвидации колхозов, избивали активистов. Как следовало из других сообщений, поступивших в те же дни, аналогичные события происходили в Казахстане, Воронеже и даже в непосредственной близости от столицы. В Пителинском районе Рязанского округа под Москвой волнения начались 21 февраля. Крестьяне разбирали из колхозов свой скот и семенные фонды, возвращали имущество «кулакам». Ударив в набат и разослав по соседним деревням делегатов, инициаторы движения способствовали его распространению. Крестьяне, вооруженные кольями, сопротивлялись арестам «кулаков». Был убит милиционер, ранены 8 активистов. Сотрудники ОГПУ применяли оружие, в результате чего были убиты, согласно официальным сообщениям, трое и ранены шестеро крестьян [308]. Нараставшие волнения, а также возможность срыва весеннего сева заставили власти отступить. 28 февраля 1930 г. Политбюро приняло решение поручить Сталину выступить в газетах со статьей о коллективизации [309]. Знаменитая статья «Головокружение от успехов» была опубликована 2 марта. Она содержала оптимистические оценки «огромнейших достижений» в деревне и объявляла «коренной поворот деревни к социализму». Вместе с тем Сталин осуждал отдельные «антиленинские настроения» – насаждение коммун, обобществлявших все имущество крестьян, нарушение «принципа добровольности и учета местных особенностей», снятие колоколов с церквей. Вину за «перегибы» Сталин полностью возлагал на местных работников. 10 марта на места были разосланы соответствующие закрытые директивы ЦК. Они требовали прекратить создание коммун, возвратить крестьянам обобществленные приусадебные хозяйства и часть скота и птицы, исправить «ошибки», допущенные при «раскулачивании», не закрывать церкви и т. п. [310]В общем, речь шла о временном отступлении с целью успокоить крестьян и дать им провести сев.

Однако статья Сталина и директивы ЦК не внесли успокоения. В них не было главного – объяснения, что же делать с уже созданными колхозами. Крестьяне взяли решение этой проблемы в свои руки. Они разрушали колхозы силой, разбирали обобществленное имущество и семена, восстанавливали ликвидированные единоличные межи. Противоречивые сигналы из Москвы лишь стимулировали антиколхозные выступления крестьян, порождая растерянность у местных активистов. На март 1930 г. пришелся пик войны в деревне – более 6,5 тыс. массовых выступлений, что составляло около половины всех выступлений за 1930 г. Всего в 1930 г. восстали около 3,4 млн крестьян [311]. Исходя из этого, можно предположить, что в марте в волнениях участвовали 1,5–2 млн человек. Верхняя граница кажется более правдоподобной, так как ОГПУ было заинтересовано преуменьшать размах антиправительственных волнений. Часть выступлений была достаточно хорошо организована. Крестьяне создавали свои отряды и брали под контроль значительные территории.

Наиболее серьезные восстания прокатились по Украине. Здесь в марте 1930 г. состоялась почти половина всех крестьянских выступлений, зафиксированных в стране. Особое беспокойство властей вызывали восстания в пограничных районах. В Тульчинском округе на 16 марта бунтовали 15 районов из 17. Из 50 сел были совершенно изгнаны представители советской власти. Вместо них избраны старосты. В большинстве сел округа были ликвидированы колхозы. Восставшие избивали коммунистов и комсомольцев, изгоняли их из сел. В некоторых селах наблюдались вооруженные выступления. Бунтовщики вступали в перестрелку с отрядами ОГПУ.

События на западных границах породили в Москве страхи по поводу возможного вмешательства Польши. 19 марта председатель ГПУ Украины Балицкий получил от Сталина выговор. Сталин требовал, чтобы он «не речи произносил, а действовал более решительно». Оскорбленный Балицкий ответил, что лично выезжает в «угрожаемые участки» с опергруппой, а не руководит «только из вагона» [312]. Однако указания Сталина были приняты к исполнению. Г. К. Орджоникидзе, побывавший с инспекцией на Украине, писал, что восстания в пограничных округах подавили «вооруженной силой, пустив в ход пулеметы и в некоторых местах пушки. Убитых и расстрелянных 100, раненых несколько сотен» [313].

Практически не имея оружия, крестьяне не выдерживали столкновений с хорошо вооруженными отрядами ОГПУ и мобилизованными коммунистами. Отдельные попытки крестьян объединиться – посылки гонцов и делегатов в соседние села, объявление тревоги набатом церковных колоколов – в целом не принесли успеха. Волнения были раздробленными и не координировались. Это облегчало действия передвижных карательных отрядов, позволяло им одновременно контролировать большие территории. Массовые аресты вожаков волнений, «кулаков», сельской интеллигенции, показательная жестокость карателей также ослабляли силу крестьянского сопротивления. В то же время крестьяне вели себя куда более миролюбиво, чем власти. Как правило, они не убивали своих обидчиков, а только изгоняли их из сел. В результате правительственные силы не терпели серьезного урона. Свою роль сыграли лживые обещания властей. Важным фактором ослабления волнений выступал весенний сев. Крестьяне уходили на работу в поля – от сева зависел будущий урожай, а значит, и жизнь. Однако уже осенью 1930 г. насильственная коллективизация возобновилась с прежней жестокостью. Вскоре в колхозы согнали большинство крестьян.

Коллективизация – одно из ключевых достижений Сталина, на котором в значительной мере держалась его диктатура. Все остальные черты сталинской системы можно рассматривать как производные от коллективизации. Массовое насилие над самым большим классом страны требовало создания значительного карательного аппарата, системы лагерей и спецссылки, окончательно превратило террор в главный метод управления. Коллективизация резко и почти сразу разрушила многочисленные традиционные социальные связи, усилила атомизацию общества и облегчила идеологические манипуляции. Произвольное и беспощадное выкачивание из деревни ресурсов (как материальных, так и человеческих) позволяло принимать бездумные экономические планы, безнаказанно расточать «легко» полученные средства и жизни.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Юрий Галенович - Сталин и Мао [Два вождя]](/books/1101005/yurij-galenovich-stalin-i-mao-dva-vozhdya.webp)