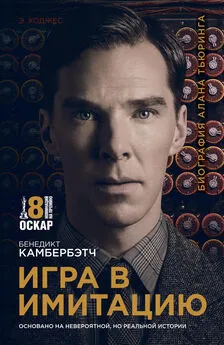

Эндрю Ходжес - Игра в имитацию

- Название:Игра в имитацию

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:АСТ

- Год:2015

- Город:Москва

- ISBN:978-5-17-089741-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Эндрю Ходжес - Игра в имитацию краткое содержание

Национальный совет кинокритиков США и Американский институт киноискусства включили «Игру в имитацию» в топ 10 фильмов 2014 года. Также фильм получил пять номинаций на премию «Золотой глобус».

Настало время миру узнать о Тьюринге.

Игра в имитацию - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Намеки на саморазоблачение со стороны Тьюринга были редки и загадочны, в них проявлялось глубокое нежелание становиться центром внимания и стремление оставить подобные дела под покровом тайны. Еще один вопрос без ответа состоит в том, как Тьюринг, наконец, увидел концепцию компьютерного разума, которой он в итоге посвятит большую часть своей жизни. Несмотря на то, что слова Робина верны и Тьюринг, действительно, предпочитал объекты и мысли людям, однако многие с помощью своих рассуждений ученый старался приблизиться к пониманию себя и окружающих, начав с основополагающих принципов. При таком подходе «помехи» со стороны общества надлежит рассматривать как вторичное вторжение в разум индивидуума. При том, что он всегда признавал трудности, связанные с подобным подходом, в свои последние годы Тьюринг проявлял значительно более активный интерес к другим точкам зрения на человеческую жизнь, в которых взаимодействие с окружающими играло куда большую роль. Неудивительно, в свете того, что в 1952 году Алан признался Дону Бэйли, что математика приносит все меньше и меньше удовлетворения. Юнг и Толстой рассматривали разум в социальном, или историческом контексте, но на книжных полках Тьюринга стояли и романы Форстера, в которых взаимодействие между обществом и индивидуумом становилось куда менее механистичной игрой идей, как у Шоу, Батлера и Тролоппа. Между тем в последние два года социальные «помехи» сыграли неожиданно значимую роль в его жизни. Не утратил ли он веры в смысл и актуальность своих основополагающих идей?

Вдобавок к разочарованию от неспособности манчестерского компьютера (да и любого компьютера той поры) соответствовать масштабам видения Тьюринга, в послевоенные года твердость его убеждений и уверенность в себе начинает давать трещину. С другой стороны, Алан был не из тех, кто легко отказывается от мысли, или позволяет миру её отнять. Не мог он и разочароваться в науке, от того, что та обратилась против себя, ни отказаться от рациональности, оказавшись на принимающей стороне интеллекта. Движущая им страсть к созданию осязаемого воплощения абстрактного объединяла Тьюринга скорее с Гауссом и Ньютоном, чем с математиками-теоретиками двадцатого века. Она неизбежно толкала его на поиск практического применения научных знаний. При том Тьюринг не впадал в интеллектуальные заблуждения относительно предназначения своих устройств. Его замечания о компьютерах с самого начала жесткостью не уступали тому, как Харди отзывался о математике. Ни разу он не предлагал практического применения теории, которое бы не было направлено либо на дальнейшее развитие науки, либо на военные нужды. Тьюринг никогда не говорил о социальном прогрессе, или экономическом благополучии посредством науки, тем самым заняв позицию, защищенную от разочарования.

В 1946 году, говоря о ядерных испытаниях США, Тьюринг назвал в качестве их «главной опасности», то, что они способны вызвать «противонаучные настроения». Как бы не заманчиво было применение науки, например, в «органотерапии» и других областях, Тьюринг никогда не ставил под сомнение структуру самого научного знания. Так он расценивал как интеллектуальную несостоятельность неспособность отделить личные чувства от взглядов на научную истину. Он часто упрекал интеллектуалов в «эмоциональной» реацкии на концепцию разумных механизмов. Для Тьюринга большое значение имело освобождение науки от оков религиозного мышления и выдавания желаемого за действительное. Наука для него оставалась независима от человеческих целей, суждений, чувств, которые не существенны для поиска ответа на вопрос, как устроен мир. Эдвард Карпентер призывал к «рациональной и гуманистичной» науке, напротив для Тьюринга не существовало причин смешивать рациональное и гуманистическое, данные в инструкции. Его беспощадный и прямой взгляд на науку хорошо ухватила Лин Нейман, сравнив Тьюринга с алхимиком семнадцатого века, или даже более ранних времен, когда наука не была окутана титулами, покровителями и респектабельностью, но была обнажена и опасна. В нем было что-то от Шелли, но и от Франкенштейна: гордая безответсвенность чистой науки, сконцентрированная в одном человеке. Именно эта неимоверная концентрация в сочетании со способностью отбросить всё, что видится несущественными, с силой воли, позволявшей размышлять о вопросах, которые другие отбросили за чрезмерной сложностью и запутанностью, — вот рецепт его успеха. Сила Тьюринга крылась в умении абстрагироваться до простого и ясного принципа, а затем продемонстрировать его истинность на практике, а вовсе не решение задач в установленных рамках. Увы, такой тип мышления не всегда подходил для решения некоторых наиболее тонких проблем, поднятых моделью «разума» Тьюринга.

Он писал Робину, что «не испытывает почтения ни перед чем, кроме истины» и верен бескомпромиссному материализму, что проистекает из всепоглощающего желания уберечь истину незапятнанной «эмоциональными» представлениями и интеллекте и сознании. При этом в своем стремлении отсечь несущественное Тьюринг отмахнулся и от ряда фундаментальных вопросов у сути интеллекта, коммуникации, языка, — вопросов проистекающих из фунционирования человеческого разума в обществе.

Впрочем, речь не идет о том, чтобы опровергать мысли Тьюринга, скорее об анализе его научного метода. Модель «разума» Тьюринга, опирающаяся на математику и шахматы, скажем, отражала ортодоксальный взгляд на науку, как на хранилище объективных истин. В статье «Разум» Тьюринг ясно дает понять, что, по его мнению, данная модель способна вобрать в себя все типы коммуникации между людьми, что в свою очередь отражало его позитивистское убеждение в том, что наука способна разъяснить человеческое поведение, подобно триумфальным успехам в области физики и химии. Уязвимость его теории заключается в том, что в ненадежности аналитического научного метода применительно к человеческим существам. Концепция объективной истины отлично сарботала в мире простых чисел, однако ученые не способны легко распространить ее на людей.

Как пояснял сам Тьюринг, в своей теории морфогенеза любое упрощение неизбежно является и фальсификацией. Раз данная мысль справедлива в обсуждении развития клеток, то она более чем уместна и в отношении развития человека, как в плане «разума», так и его стремления к коммуникации, переживаниям, любви. Когда наука использует слова человеческого языка для того, чтобы описывать человеческих существ, может ли она, в самом деле, разделить «данные» и «инструкции» внутри общества? Возможны ли «наблюдение», «эксперимент», «постановка проблемы» вне социальных институтов? Способна ли оценка значимости и важности фактов наукой быть непредвязятой, а не нести в себе лишь императивы главенствующей идеологии? В науках о жизни провести разделительную черту не так легко, как в физике и химии. Именно трудность в разделении фактов и действий в данном контексте указывает на уязвимость аргументов Тьюринга в пользу машинного разума.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Майя Ахмедова - Другой Ледяной Король, или Игры не по правилам [Игра вслепую + Игра с огнём + Игра в прятки]](/books/1093036/majya-ahmedova-drugoj-ledyanoj-korol-ili-igry-ne-p.webp)