Николай Якубович - Великий Бартини. «Воланд» советской авиации

- Название:Великий Бартини. «Воланд» советской авиации

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Яуза, Эксмо

- Год:2013

- Город:Москва

- ISBN:978-5-699-68478-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Николай Якубович - Великий Бартини. «Воланд» советской авиации краткое содержание

(эти слова начертаны на могиле Р.Л. Бартини).

Великий Бартини. «Воланд» советской авиации - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Куда прогрессивнее были взгляды авиационных специалистов Великобритании и Франции, чьи исследования привели к созданию сверхзвукового пассажирского самолета «Конкорд», и если присмотреться к форме его крыла в плане, то аналогию с А-57 не заметить просто невозможно. Еще большее сходство с А-57 обнаруживается в интегральных схемах сверхзвуковых пассажирских самолетов, исследованных в американском Национальном управлении по воздухоплаванию и исследованию космического пространства (NASA) в 1970-е годы. Внешне они отличались лишь расположением силовых установок, что зависело от назначения самолета и условий его эксплуатации. В одном из отчетов NASA по этому поводу говорилось:

«Трудности анализа (такой схемы) усугублялись тем, что в существующих сверхзвуковых и дозвуковых аэродинамических трубах трудно воспроизвести близкое к реальному обтекание крыла, поскольку располагаемые числа Рейнольдса, соответствующие составляющей скорости по нормали к передней кромке, слишком малы. Однако такие схемы представляют значительный интерес в связи с большими возможностями уменьшения трения обшивки и снижения уровня звукового удара».

И неудивительно, что в середине 1990-х годов американцы оплатили стоимость восстановления одного из Ту-144 и проведения на нем ряда натурных экспериментов, необходимых для создания перспективного сверхзвукового пассажирского самолета. Когда работа по созданию летающей лаборатории только началась, генеральный директор АНТК имени А.Н. Туполева Валентин Климов отметил: «…Самое главное, что, реанимировав Ту-144, Россия сохраняет технологию сверхзвукового полета». В свою очередь вице-президент компании «Боинг» Роберт Спитцер подчеркнул, что «эти эксперименты помогут разработать технологию для создания экономичного и экологически безопасного сверхзвукового коммерческого самолета…».

Глядя на современные боевые самолеты, невольно обращаешься к облику целого семейства машин, выполненных по интегральной схеме под руководством Бартини, предложенных за 25 лет до появления истребителей МиГ-29 и Су-27 и получивших мировую известность.

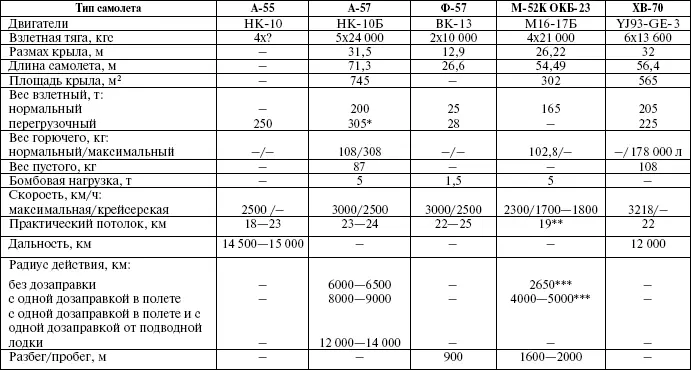

Основные данные дальних самолетов проектов ОКБ Бартини, Мясищева и компании «Боинг»

Примечание. *Перегрузочный полетный вес после дозаправки топливом в воздухе — 400 т. **После дозаправки топливом в полете — 17 км. ***С одной крылатой ракетой Х-22 весом 5000 кг.

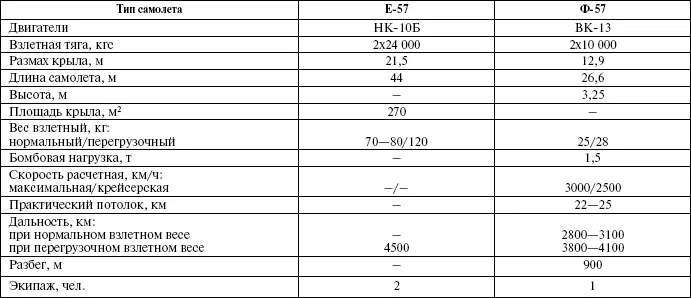

Основные данные проектов самолетов Е-57 и Ф-57

Глава 9

Между двух стихий

Начиная с 1962 года под руководством Бартини разрабатывается схема дозвукового самолета по схеме «летающее крыло с большим центропланом малого удлинения», занимавшим около 70 % несущей поверхности, бортовые отсеки которого предназначались для установки посадочных лыж или поплавков катамаранного типа. Это позволяло достигнуть высоких значений весовой отдачи и аэродинамического качества, максимально использовать воздушную подушку от поддува двигателей единой силовой установки и эффект близости земли. Немаловажно было и то, что аппарат, построенный по предложенной схеме, имел бы и большие полезные объемы.

Начало этих исследований совпало с пиком «экранопланного бума» в мире, когда некоторые зарубежные исследователи предсказывали достижение аэродинамического качества до 40 единиц.

Бартини в этом отношении был реалистом. Исследования показали, что этот параметр у рассматриваемой схемы в идеале может достигнуть 30, а вдали от земли (водной поверхности) — 16–18 единиц при весовой отдаче аппарата весом свыше 400 тонн — свыше 60 %. Неудивительно, что эта схема стала базовой для многих проектов Бартини.

Другим результатом многолетних исследований Бартини стала «теория межконтинентального транспорта земли» с оценкой транспортной производительности водоизмещающих судов и летательных аппаратов. Роберт Людвигович сделал вывод, что наивыгоднейшим транспортным средством безаэродромного базирования является амфибийный аппарат, способный взлетать с использованием воздушной подушки, обладая при этом грузоподъемностью судов большого водоизмещения и скоростью самолетов. Исследования в этом направлении проводились в СибНИИА и московском филиале ЦАГИ.

Эти поиски привели к самому грандиозному проекту конструктора — вертикально взлетающего самолета СВВП-2500 с полетным весом 2500 тонн. Силовая установка включала подъемные и маршевые двигатели. Особенностью одного из вариантов СВВП-2500 были подводные крылья. Установленные на боковых поплавках — лодках, они использовались в качестве взлетного устройства, снижавшего гидродинамическое сопротивление при разбеге и соответственно потребную тягу силовой установки.

Параллельно исследования по экранопланам с начала 1960-х годов проводились в конструкторском бюро Г.М. Бериева. Хотя работы в Таганроге никакого отношения к деятельности Бартини не имели, но на них стоит остановиться подробнее, поскольку много лет спустя опыт, накопленный специалистами ОКБ Г.М. Бериева, был использован при разработке ВВА-14.

Среди рассматривавшихся вариантов сверхбольших экранопланов, спроектированных под руководством А.Г. Богатырева, был и проект экраноплана-авианосца. В этом направлении в ЦАГИ, начиная с 1963 года, проводился цикл экспериментальных работ по изучению компоновок экранопланов катамаранного типа с подводными крыльями. Для двухлодочной схемы было рассмотрено несколько вариантов подводных крыльев по так называемой четырехточечной схеме.

В первом варианте, получившем обозначение «А», носовые подводные крылья располагались впереди центра масс, кормовые — за ним. Во время разбега кормовое подводное крыло выходило из воды, и аппарат в таком положении удерживался подъемной силой крыла малого удлинения. Полностью моделировать такой режим движения в гидроканале ЦАГИ не представлялось возможным, и испытания разбили на три этапа. На первом из них с целью выбора схемы подводных крыльев проводились буксировочные испытания в опытовом бассейне ЦАГИ при скоростях до 12 м/с. Затем перешли к испытаниям крупномасштабной буксируемой модели в открытом водоеме при скорости 20 м/с. А на завершающем этапе построили пилотируемую модель экраноплана-авианосца с турбореактивным двигателем. На ней предстояло исследовать выбранную схему подводных крыльев, а также управляемость, устойчивость и мореходность аппарата.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: