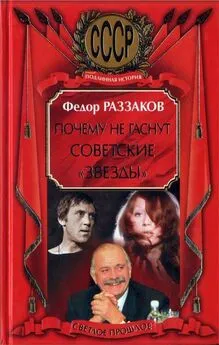

Федор Раззаков - Почему не гаснут советские «звёзды»

- Название:Почему не гаснут советские «звёзды»

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Эксмо

- Год:2010

- Город:Москва

- ISBN:978-5-699-40776-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Федор Раззаков - Почему не гаснут советские «звёзды» краткое содержание

Новая книга популярного автора не оставляет от этих антисоветских мифов камня на камне, неопровержимо доказывая, что фактически все «звезды» СССР — даже те из них, кто был настроен антисоветски, — состоялись не вопреки, а благодаря советской власти, подтверждением чему служит и тот неоспоримый факт, что после «крушения тоталитарного режима» и «торжества свободы и демократии» не удалось создать ничего соизмеримого с шедеврами советской эпохи. Да, система отбора в СССР была гораздо жёстче и строже, чем теперь, но именно это и позволяло, отсеяв шелуху и однодневки, продвигать подлинные таланты, именно поэтому великие советские «звёзды» по яркости, масштабам и долголетию неизмеримо превосходят нынешних жалких «звёздочек» и «звездунов»!

Почему не гаснут советские «звёзды» - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Однако «взорвать» свои «бомбы» ни Любимову, ни Кончаловскому тогда не удалось — грянули события в Чехословакии. Эта страна четыре последних года проводила у себя демократические реформы по лекалам своих либералов вроде члена ЦК КПЧ Гоффмейстера или главного редактора еженедельника Союза писателей ЧССР «Литерарни новини» Гольдштюкера. Сейчас уже известно, что реформы эти щедро спонсировались из-за рубежа, в частности, свою руку к этому приложили израильские сионисты и представители миллионерского клана Ротшильдов. Делалось это отнюдь не случайно.

До 1963 года руководство Израиля стремилось не иметь никаких дел с находящимися вне Израиля людьми, считавшими себя сионистами. Но после того, как к власти в стране пришёл премьер-министр Леви Эшкол, ситуация изменилась. В конце 64-го в Израиле состоялся XXVI сионистский конгресс, который провозгласил наступление новой эры между Израилем и еврейскими диаспорами во всём мире. Лозунгом Израиля стал призыв «Лицом к диаспоре», после чего в него бурным потоком потекли денежные перечисления от сионистских организаций из многих стран, но особенно из США. Достаточно сказать, что если за первые два десятилетия существования Израиля сионистские организации оказали ему помощь в размере 2 миллиардов 895 миллионов долларов, то за следующие полтора десятилетия эта цифра составила 17 миллиардов 240 миллионов долларов.

Именно пользуясь этой поддержкой, Израиль и начал войну против трёх арабских стран — Сирии, Египта и Иордании — в начале июня 1967 года и в течение шести дней разгромил их, аннексировав значительные по площади территории этих государств — в частности, восточную часть Иерусалима, находившуюся под контролем Иордании, сектор Газа и Голанские высоты. Поскольку Советский Союз поддерживал арабов, он немедленно разорвал дипломатические отношения с Израилем. Этот разрыв вызвал сильный ропот недовольства в среде советской интеллигенции, где было много евреев. То же самое произошло и в Чехословакии. В конце того же июня там прошёл IV съезд писателей, где большинство выступающих обрушились с нападками на партийные власти страны именно за их позицию в арабо-израильском конфликте. Именно этот съезд и дал толчок радикализации тех реформ, которые проходили в Чехословакии. Был взят откровенный курс на отрыв ЧССР от Восточного блока.

Скажем прямо, в Москве никогда не заблуждались на тот счёт, что в когорте социалистических стран Чехословакия являлась самой ненадёжной. Однако и отпустить эту страну на все четыре стороны было нельзя: слишком дорогой ценой она досталась Советскому Союзу — за неё сложили свои головы несколько сот тысяч советских солдат. К тому же выход ЧССР из Варшавского Договора мог грозить дезинтеграцией всему Восточному блоку. В итоге было решено подавить «бархатную революцию» с применением силы. Тем более что и наши противники в «холодной войне» в таких случаях миролюбия не проявляли: в 1965 году американцы ввели свои войска в Доминиканскую Республику, чтобы подавить восстание прокоммунистически настроенного полковника Франсиско Кааманьо.

Что бы ни утверждали господа либералы, но факт есть факт: Брежнев подавил «пражскую весну» практически бескровно. Если американцы в той же Доминиканской Республике уничтожили несколько сот человек, то вторжение в ЧССР унесло жизни меньше десятка чехословаков. Эти цифры меркли перед жертвами вьетнамской войны, которая в те же самые дни полыхала во всю свою мощь: там поборники демократии, американские «зелёные береты», в иной день уничтожали тысячи людей. Достаточно сказать, что только за первые 10 месяцев 68-го авиация США совершила 37580 налётов на различные населённые пункты Вьетнама и уничтожила около 100 тысяч человек, подавляющую часть которых составляли мирные жители (всего американцы за 10 лет отправят на тот свет 1,5 миллиона вьетнамцев).

Никаких жутких репрессий своим согражданам, идейно поддерживавшим чехословацких реформаторов, Брежнев не устраивал. Хотя державники предлагали «потуже закрутить гайки», генсек вновь испугался прослыть сталинистом и обошёлся с либералами по-божески: провёл некоторые кадровые чистки в отдельных учреждениях, где их засилье было очевидным (вроде АПН). Но большинство либералов отделались лишь лёгким испугом. Как те же Кончаловский и Любимов. Несмотря на то что их произведения в свет так и не вышли, однако на карьере создателей это нисколько не отразилось: первому разрешили экранизировать русскую классику («Дворянское гнездо»), а второму советскую — горьковскую «Мать». Правда, с Любимовым поначалу хотели обойтись более строго — уволить его с поста руководителя «Таганки» и исключить из партии. Что и было поначалу сделано. Но Любимов написал письмо на имя Брежнева, после чего его быстро (за две недели!) восстановили и в рядах КПСС, и в стенах «Таганки». И это при том, что к тому времени линия, которую избрал любимовский театр, всё сильнее кренилась в сторону явной антисоветчины. «Таганка» являла собой настоящее пиратское судно в безбрежном море советского искусства. О чём, кстати, искренне поведал Владимир Высоцкий ещё в одной своей песне на ту же «морскую» тему — «Пиратской» (1969):

…но эту веру сами

мы создали, поднявши чёрный флаг!

Высокие покровители «пирата» Любимова позволили ему создать на своём «корсаре» расширенный художественный совет, который объединил под «чёрным флагом» с десяток видных либералов и отныне должен был стать надёжным щитом «Таганки» для отражения будущих атак со стороны державников. В этот «щит» вошли: Николай Эрдман, Александр Бовин (он в ту пору был консультантом ЦК КПСС), Андрей Вознесенский, Евгений Евтушенко, Дмитрий Шостакович, Альфред Шнитке, Эдисон Денисов, Белла Ахмадулина, Эрнст Неизвестный, Фазиль Искандер, Родион Щедрин, Фёдор Абрамов, Борис Можаев, Юрий Карякин, Александр Аникст и др.

Отметим, что подобных советов не было больше ни в одном советском театре. Почему же «Таганке» такой совет создать разрешили? Исключительно в целях того, чтобы данный театр нельзя было разрушить в будущем, поскольку в таком случае пришлось бы пойти против воли столь большого числа авторитетных людей, за спиной многих из которых стояли не менее авторитетные представители западной элиты. Короче, тронешь этих — поднимут вой западные.

О тогдашней позиции советских властей в идеологическом противостоянии двух течений вернее всего высказался писатель Сергей Наровчатов, который в приватном разговоре со своим коллегой поэтом Станиславом Куняевым заметил следующее: «К национально-патриотическому или к национально-государственному направлению советская власть относится, словно к верной жене: на неё и наорать можно, и не разговаривать с ней, и побить, коль под горячую руку подвернётся, — ей деваться некуда, куда она уйдёт? Всё равно в доме останется… Тут власть ничем не рискует! А вот с интеллигенцией западной ориентации, да которая ещё со связями за кордоном, надо вести себя деликатно. Она как молодая любовница: за ней ухаживать надо! А обидишь или наорёшь — так не уследишь, как к другому в постель ляжет! Вот где собака зарыта!..»

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: