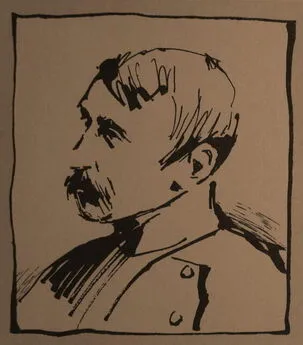

Александр Лебедев - Честь: Духовная судьба и жизненная участь Ивана Дмитриевича Якушкина

- Название:Честь: Духовная судьба и жизненная участь Ивана Дмитриевича Якушкина

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:политиздат

- Год:1989

- Город:Москва

- ISBN:5-250-00645-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Лебедев - Честь: Духовная судьба и жизненная участь Ивана Дмитриевича Якушкина краткое содержание

Честь: Духовная судьба и жизненная участь Ивана Дмитриевича Якушкина - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Странно видеть в Чаадаеве «главного оппонента» Якушкина, как странно видеть в нем главного оппонента Пушкина. Тут какой-то странный ход мысли, которая не ухватывает, что, как говорил Плеханов, «можно ошибаться на разные лады, точно так же как можно на разные, лады высказывать правильные мысли», что «иной и в заблуждениях своих обнаруживает большой ум, а иной и справедливые мысли повторяет на манер попугая». Ведь выступление Чаадаева, как совершенно верно и просто заметил тот же Плеханов, есть в своем роде высокохудожественное произведение, значение которого до сих пор не оценено во всей его полноте, и преобладающей чертой в миросозерцании Чаадаева является не мистицизм, а именно очень повышенная требовательность по отношению к окружающей его действительности.

И к модели «дуэльной ситуации» Герцен обратился в своей статье не из традиции и не из инерции «дворянских понятий». Тут было куда более значительное основание. Людям, как выяснилось и продолжает выясняться все более, страшно трудно «принять во внимание» и «принять к руководству» ту вроде бы простую мысль, что, как говорил Маркс, «кровопусканием не обнаруживается истина». В этомвсе дело. А не в «игровом» и «дилетантском» представлении Герцена ли, декабристов ли о возможных формах и способах разрешения спорных вопросов истории или формах и способах «выяснения отношений» между разными социальными силами с их представлениями о должном и истинном.

В «Былом и думах» Герцен, имея в виду знаменитый «Заговор во имя равенства» Бабефа и разбирая проект декрета заговорщиков, опиравшихся на идеи Конвента, писал, что в этом «декрете… все расписано и распределено: в какое время, когда что делать, сколько часов работать; старшины дают «пример усердия и деятельности», другие доносят обо всем, делающемся в мастерских, начальству. Работников посылают из одного места в другое (так, как гоняют мужиков… у нас) по мере надобности рук и труда… Высшая администрация посылает на каторжную работу… лица обоего пола, которых… лень, роскошь и дурное поведение дают обществу дурной пример… Особенные чиновники заботятся о… приплоде скота… Ни один член общины не может пользоваться ничем, кроме того, что ему определяется законом и дано посредством облеченного властью чиновника… Торговля будет производиться чиновниками. Затем деньги уничтожаются. Золото и серебро не велено ввозить…» Изложив содержание этого утопического документа, начинающегося со слов: «Равенство. Свобода. Всеобщее благосостояние» — с добавлением: «Или смерть!», Герцен пишет: «За этим так и ждешь « Питер в Сарском Селе» или «граф Аракчеев в Грузине», — а подписал не Петр I, а первый социалист французский Гракх Бабёф !» Конституция Конвента и Гракх Бабёф декретировали, говорит Герцен, « восстановление естественных прав человека, забытых и утраченных. Государственный быт — преступный плод узурпации, последствие злодейского заговора тиранов и их сообщников — попов и аристократов. Их следует казнить как врагов отечества, достояние их возвратить законному государю, которому теперь есть нечего… Пора восстановить его старые неотъемлемые права… Где они были? Почему пролетарий государь? Почему ему принадлежит все достояние, награбленное другими?.. А! Вы сомневаетесь, — вы подозрительный человек, ближний государь сведет вас к гражданину судье, а тот пошлет к гражданину палачу, и вы больше сомневаться не будете!.. Бабёф хотел силой, т. е. властью, разрушить созданное силой, разгромить неправое стяжание. Для этого он сделал заговор; если бы ему удалось овладеть Парижем, комитет… приказал бы Франции новое устройство… он втеснил бы французам свое рабство общего благосостояния и, разумеется, с таким насилием, что вызвал бы страшнейшую реакцию, в борьбе с которой Бабёф и его комитет погибли бы, бросив миру великую мысль в нелепой форме…»

Да, не знал Герцен о Пестелевой «Правде». Но, думаю, если б и знал, не вымарал бы этих строчек.

В герценовском «Колоколе» от 1 ноября 1857 года было опубликовано сообщение о кончине Ивана Дмитриевиче Якушкина — «одного из самых замечательных, исполненных силы и благородства деятелей в Тайном союзе… Тридцать два года, — сообщает «Колокол», — провел он в Сибири, не унывая и не теряя упованья… он возвратился еще бодрым старцем… Ряд неприятностей и полицейских преследований отравили ему последние месяцы его жизни… Вечная память страдальцу в наших сердцах, исполненных религиозного, беспредельного уважения к доблестным сподвижникам Пестеля и Рылеева!» Этими словами сообщение заканчивается, открывая текст основного содержания очередного «листа» «Колокола».

В 1868 году Герценом будет написан специальный очерк о жизни Якушкина «Заговорщик 1825 года», который войдет в цикл «Исторических очерков о героях 1825 года и их предшественниках, по их воспоминаниям». Цикл этот, как и входящий в него очерк о Якушкине, Герцен напишет на основании уже опубликованных к тому времени в «Колоколе» воспоминаний и «записок» декабристов. Герцен в этом случае прибегает к весьма своеобразному жанру пересказа, «своими словами» и комментированного изложения подлинного текста первоисточника. «Записки» Якушкина читатель получает в прямом смысле «из рук» Герцена и даже, можно сказать, в герценовском переложении. К подобному приему Герцен обращался и в некоторых иных случаях (скажем, в случае с той же Дашковой). Но тут этот прием имел все-таки совершенно особый смысл и особую социально-психологическую и даже общественно-политическую и идеологическую цель. Герцен таким образом словно бы ставит себя в положение соавтора, прямо консолидируясь с декабристскими деятелями и придавая своим «вторым я» тем же «Запискам» Якушкина совершенно особое звучание и значение художественно-образного уровня. Все это имело важный резон… Это своеобразное произведение Герцена завершается указанием на то, что и после амнистии «Якушкину не разрешили жить в Москве… Новое оскорбление ожидало умирающего… По приказу императора был напечатан полуофициальный пасквиль… — говорит Герцен, имея в виду небезызвестную книгу Корфа «Восшествие на престол императора Николая I», излагавшую вполне официальную версию событий 14 декабря и направленную против поднимавшейся волны общественного признания декабристов. — Через тридцать лет, — продолжает Герцен, — прежние оскорбления, наново перекрашенные, поднялись, словно Аvе (т. е. «Аve, Caesar, mortituri te salutaut!» — «Здравствуй, Цезарь, обреченные на смерть тебя приветствуют!» — ритуальное обращение к императору римских гладиаторов, идущих на свой ритуальный поединок), зловещее и гнусное, навстречу воскресшим.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: