Владимир Познер - Прощание с иллюзиями

- Название:Прощание с иллюзиями

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Астрель

- Год:2012

- Город:М.

- ISBN:978-5-271-41210-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Познер - Прощание с иллюзиями краткое содержание

Прощание с иллюзиями - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Я отчетливо помню состояние радостного ожидания, с каким страна встретила избрание Горбачева. Казалось, замерший почти пульс застучал, в воздухе запахло чем-то головокружительным. Вместе с тем ничто в официальной биографии Горбачева не говорило о его склонности к радикальным переменам, ничто не объясняло вдруг возникшие ожидания. Но народ, как всегда, предчувствовал. Точно так же, как животные задолго чуют приближение урагана или землетрясения, мы, животные политические, шестым чувством ощущаем приближающиеся социальные катаклизмы.

Первое публичное выступление Горбачева разительно отличалось от того, что прежде говорили партийные боссы. Начал он с хорошо всем известного, но всегда официальными лицами умалчиваемого: экономика страны нуждается в коренной перестройке, производительность труда непозволительно низка, потери в энергетической области огромны, производство продуктов питания и товаров народного потребления значительно уступает мировым стандартам как в количественном, так и в качественном отношении. Требуются, заявил он, радикальные меры, чтобы поднять страну на качественно новый уровень общественного и экономического прогресса. Повторяю, это было известно, хоть и табуировано, но Горбачев пошел дальше, связав экономические перемены с политическими: «Нам ясно, что эту задачу не решить без достижения нового уровня в развитии социалистической демократии». «Кроме того, — добавил он, — публичность является неотъемлемой частью социалистической демократии. Подробная, своевременная и откровенная информация является свидетельством доверия к народу, уважения к его уму и чувствам и к его способности понимать события».

Для страны, которая десятилетиями жила в условиях строжайшей цензуры и контроля за информацией, эти слова, этот первый призыв к тому, что впоследствии стало называться гласностью, содержали в себе обещание радикальных перемен.

Но ведь мы уже были научены горьким опытом. Мы слышали речи — пусть не такие, но тоже многообещающие — о том, как «догоним и перегоним Америку», о том, как будем «жить при коммунизме», да мало ли о чем еще! Все эти грандиозные посулы оказались пустым звуком — хлопком пробки, вылетевшей из бутылки шампанского. Так что мы имели основания сомневаться в словах Горбачева. Но вскоре стало понятно: его появление — это знак, обещание прорыва для страны в целом и для каждого из нас в отдельности.

И для меня тоже.

Мой личный прорыв имел самое непосредственное отношение к моей профессии — журналистике. Точнее, к телевидению. Если фактическое уничтожение журнала «Спутник» символизировало для меня самые удушливые годы брежневизма, то телемост «Ленинград — Сиэтл: встреча в верхах рядовых граждан» ознаменовал начало гласности. Это телевизионное действо было не только моим личным прорывом (что важно для меня, но вряд ли имеет большое значение для страны), но и событием историческим — и потому оно достойно подробного описания.

Когда Рональд Рейган вел в 1980 году свою избирательную кампанию, немало политологов, как в США, так и в СССР, не принимали всерьез его антисоветскую риторику. Они считали, что либеральные кандидаты в президенты становятся более консервативными, занимая Овальный кабинет Белого дома, и наоборот. Возможно, это и в самом деле так, но каждое правило имеет исключения, и одним из них стал Рейган. У меня не было ни малейших сомнений относительно судьбы советско-американских отношений в случае его победы над президентом Картером: и когда он выиграл гонку, я предсказал серьезное ухудшение этих отношений (выступая 5 ноября 1980 года в программе «Ночная линия»). Как показало время, я не ошибся.

С того дня, как Рейган вступил на пост президента, отношения между двумя странами ухудшились — то есть они и были плохими, но теперь стали угрожающими. Нельзя винить в этом только Рональда Рейгана. Когда советское руководство приняло решение о вводе войск в Афганистан, оно четко дало понять, что совершенно не возражает против ухудшения отношений с Западом в целом и с Соединенными Штатами в частности. Мы пока не знаем, как именно принималось это решение, кто персонально несет ответственность за урон, нанесенный стране и народу, за последствия Афганистана. Не обладая этой информацией, я, однако, хотел бы предложить вам некую, на мой взгляд, не лишенную логики теорию.

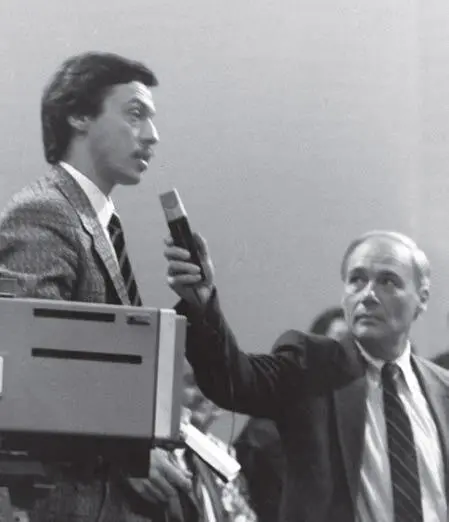

Узнаёте? Совсем молодой Михаил Барщевский участвует в одном из первых телемостов. 1983 г.

К концу 1979 года можно было не сомневаться в двух вещах: во-первых, конгресс США не ратифицирует ОСВ-II (Договор по ограничению стратегических вооружений), хотя он и был подписан Джимми Картером и Л.И. Брежневым; во-вторых, в ответ на количественный перевес советских ракет среднего радиуса действия СС-20, несмотря на международные протесты, НАТО разместит ракеты «Першинг-2» и крылатые ракеты в Европе. И первое, и второе означали тяжелое поражение для советской внешней политики, особенно для тех, кто являлся сторонником и архитектором разрядки. Есть основания полагать, что ястребы в советском руководстве (а их было немало) увидели в этих событиях свой шанс отыграться. В связи с этим я не могу не вспомнить главного редактора Главной редакции радиовещания на США и Англию, о котором уже писал и который взял меня на работу еще в 1970 году. Я имею в виду Николая Николаевича Карева. Хоть он и возглавлял Главную редакцию радиовещания на США, он эту Америку не любил. Он стал ярым противником разрядки с того весеннего дня 1972 года, когда об этом понятии заговорили во время визита президента Никсона в Москву. Карев писал гневные письма протеста в ЦК, заявляя, что с «американскими империалистами» можно вести дела только с позиции силы. Вскоре его перевели на другую работу, назначив на его место Гелия Шахова, человека совершенно иных воззрений. Но каревы ждали своего часа, и, как им казалось, дождались к концу семидесятых годов. Легко себе представить, как они пеняют Брежневу: «Ну вот, видите, Леонид Ильич? Разве мы не предупреждали, что ничего из этой разрядки не получится? Что американцам нельзя доверять, что они уважают только силу? Так давайте применим ее, силу-то!»

Лучшего места для ее применения, чем Афганистан, нельзя было придумать. Тут все сходилось: общая граница с СССР, слабая в военном отношении страна, отличный полигон для испытания новых видов вооружения, тактики и стратегии ведения военных действий.

Возможно, мое предположение ошибочно. Но мы непременно узнаем истину, и как мне кажется, она подтвердит мои слова. Так или иначе, отношения между двумя сверхдержами ухудшались с пугающей скоростью. К концу 1981 года были прерваны по сути все обмены, все контакты на правительственном уровне; резко снизилось количество американских туристов, приезжающих в СССР. О поездках советских туристов в США говорить не приходится. Образовалось своего рода пустота. И из этой пустоты родилась концепция телемоста. К этому были причастны несколько человек — американцы Джим Хикман и Рик Лукенс, советские граждане Павел Корчагин, Сергей Скворцов да и автор этих строк. Но «отцом» этой идеи стал Иосиф Гольдин, человек блестящего и парадоксального ума, не диссидент, но и не «homo soveticus», человек, который отказывался жить по советским нормам и более всего на свете дорожил своей свободой.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Павел Васкан - О космосе, или Прощание с иллюзиями [litres самиздат]](/books/1149509/pavel-vaskan-o-kosmose-ili-prochanie-s-illyuziyami.webp)