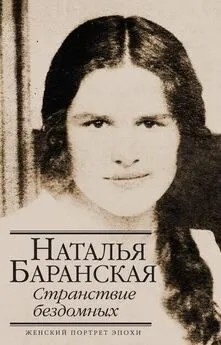

Наталья Баранская - Странствие бездомных

- Название:Странствие бездомных

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:АСТ, Астрель

- Год:2011

- Город:Москва

- ISBN:978-5-17-074546-3; 978-5-271-36206-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Наталья Баранская - Странствие бездомных краткое содержание

«Странствие бездомных» — история нескольких поколений большой семьи Баранских-Радченко-Розановых.

Любовь Радченко, мать автора этой книги, бесшабашная, пылкая революционерка, умела располагать к себе людей, но была не приспособлена к семейной жизни. Отца, Владимира Розанова, его дядя, известный философ Василий Розанов, называл «эсдек в странствиях». Родители Натальи Баранской и люди их круга — не застывшие портреты, а реальные люди — образованные, горячие, неуживчивые, порой одержимые.

На долю героев книги выпало немало испытаний: вольные и невольные расставания, частое одиночество, чужие дома и бездомье, сменяющиеся радостью встречи…

Странствие бездомных - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Степан Иванович, доброжелательный и внимательный к обеим, через некоторое время стал обнаруживать особую симпатию к Любе. И хоть он и пытался это скрывать, скрыть было невозможно. «Смотри, Люба, не забудь наши обеты», — предупреждала Варенька, которая, конечно же, заметила, как расцветает подруга под нежными взглядами их наставника. «Не беспокойся — я не собираюсь замуж», — отвечала мама. Этот диалог, воспроизведенный точно по «Воспоминаниям» Любови Николаевны, невольно наводит на мысль о возможном соперничестве подруг, о ревности не только к революции. Но, может, я ошибаюсь.

Степан Иванович был старше и по возрасту, и по революционному опыту, он был авторитетен в среде молодых народолюбцев, был уже «фигурой» в движении, отличаясь от юных поклонников — сверстников Любы. Но всё это было второстепенным. Главное — он был хорош, привлекателен, в нем было много мягкого обаяния, свойственного малороссам. Одним словом, устоять перед его чувством было трудно, и Варенька беспокоилась не зря.

Степан Иванович постепенно вводил Любу в круг своих друзей. Познакомил ее с милой барышней, которая вела вечерние классы для рабочих в школе за Нарвской заставой. Он называл ее ласково «Надиной». Надежда Константиновна жила вдвоем с матерью, которая разделяла ее интересы.

«Маленькое и удивительно уютное семейство, — пишет мама, — производило необыкновенно хорошее впечатление: эта пара, мать с дочерью, совершенно новой была для меня, у нас в семье не было таких ласковых взаимоотношений, все были как-то сами по себе, и никакой теплоты и уюта не чувствовалось. Тут я сразу почувствовала себя так просто и хорошо, что могла без стеснения приходить когда захочется».

Знакомство перешло в дружбу, которая длилась много лет, и теплые отношения между Н. К. Крупской и мамой сохранились и после раскола РСДРП на меньшевиков и большевиков.

Надина познакомила Любу с Александрой Михайловной Калмыковой, которая также учительствовала в вечерних классах для рабочих. Книжный склад Калмыковой на Литейном проспекте был хорошо известен всем, кто занимался самообразованием и просветительской деятельностью: там можно было найти доступную литературу во всех областях знаний и получить консультацию при составлении библиотек для читателей разного уровня. Через Калмыкову состоялось знакомство с членами двух ученых обществ — Вольно-экономического и Исторического — П. Б. Струве, А. Н. Потресовым и М. И. Туган-Барановским. Они охотно звали молодежь на заседания, куда можно было прийти только по приглашению.

Свечение любви трудно скрыть от окружающих. На Любу и Степана Ивановича уже поглядывали с любопытством, ожидая, чем это кончится. Степан Иванович, сильно влюбленный и не ведавший про «обет», объяснился в любви и предложил Любе руку и сердце, как было принято. Люба не упала к нему в объятия, хотя сердце у нее и забилось, и спросила: «А как же революция?» В ответ Степан Иванович, счастливый уже тем, что она не сказала «нет», нарисовал ей радостную картину деятельности — совместной и дружной, от этого еще более энергичной. Любовь Николаевна просила дать время подумать. Сказала, что летом едет домой, повидаться с родителями. Он понял, что она хочет посоветоваться с ними. Так было принято, а к обычаям Степан Иванович относился серьезнее, чем Люба. Ее поездка в Томск давала ему надежду.

Варенька, которой Люба первой сообщила (не без гордости) о предложении, вспыхнула: «А как же наш обет?» — «Я еще не дала согласия». — «Но и не сказала „нет“?»

Испытания на акушерку сданы, сибирские реки вскрылись, пароходы пошли по Оби и Иртышу. Курсистки-сибирячки едут домой на каникулы — Люба вместе с ними. Тот же путь, что и два года назад, те же картины. Крестьяне-переселенцы на палубе, мешки, котомки, узлы, сермяги, лапти, малые ребята на руках, на узлах; те, что постарше, шныряют по палубе, радуясь путешествию. И все те же ржаные сухари с кипятком. Курсистки подсаживаются к переселенцам, расспрашивают, беседуют, дают советы, убеждают не совать в рот грудничкам «жёвку» из хлеба в тряпице. Эх, Россия, Россия, — кому мать, кому мачеха. Сибирь — не Россия, чужая сторона. Кто доедет и построится, кто доедет — не устроится… Между котомками видны связанные пилы, топоры, лопаты, ящики с инструментом. Мужики, утесненные на малых наделах, едут обживать сибирские просторы.

Люба обрадовалась встрече со своими, опечалилась, что скончалась бабушка — не дождалась ее. После рассказов об аресте, о тюрьме, о Фойницком, в первом же разговоре наедине с матерью та спросила: «Ну, Люба, а когда же замуж?» Дочь ответила, что «очень подружилась» со студентом-технологом, кончающим вскоре институт, — Степаном Радченко, и он сделал предложение. «Но я еще не ответила». Бабушке моей, Ольге Сергеевне, жених казался подходящим: будет инженером, сын подрядчика по строительству, владельца лесопилки, принадлежит, как и отец, к «купеческому званию». Все говорило о надежности, обещало удачное замужество, если не богатство, то жизнь в достатке. И главное, семейная жизнь образумит наконец беспокойную дочь… Бедная моя бабушка! Она ведь не слышала того, что дочь уже поведала отцу.

А ему Люба сообщила с гордостью, что нашла уже твердый путь, что она социал-демократка, что задачи их — просвещать рабочих: «Мы распропагандируем массы, и рабочее движение станет тогда весомой политической силой». Отец прервал дочь возгласом: «Ну и дураки вы! Да пока вы будете пропаганду вести, народ погибнет от самодержавия, вымрет или без вас обойдется, не стерпит и сам восстанет — найдется новый Пугачев!» Люба начала объяснять отцу, что, по учению Маркса, главная движущая сила революции — пролетариат. «Он захохотал и сказал: „В России главная сила крестьянство, а потому Марксово учение не для нас писано…“» На том и кончилась попытка Любы приобщить отца к идеям марксизма.

Просветитель

Дед мой был натурой богатой, но противоречивой. Нигилист и отрицатель семейных устоев, он оставался главой семьи; настраивая детей своими высказываниями против самодержавия, он, опасаясь за них, остерегал их от противоправительственных действий; будучи социальным пессимистом («Никто ничего не может сделать»), он хотел социальной справедливости и болел душой за простой народ. Примирение с тем, что он ненавидел, и привело его к обычному российскому способу утешения — он стал пить.

Но все же нашлось для него, энергичного и образованного, поле деятельности. Он был одним из основателей Общества попечения о народном просвещении Томска. А в начале 1890-х, после выхода в отставку, стал активным его деятелем. Преподавал в воскресной школе, выступал с беседами-лекциями в Доме просвещения. К занятиям тщательно готовился, подбирал иллюстрации. Все беседы по истории и географии непременно сопровождал показом «картинок» с помощью «волшебного фонаря». Беседы деда были интересны, содержательны, говорил он доходчиво, просто, понятно. Вообще был мастером слова. Доступ в Дом просвещения был свободный, на его беседы собиралось множество слушателей самого разного «состояния». Чтобы держать «просвещение» под контролем, отряжались на занятия полицейские чины. Один из урядников был большим поклонником деда и старался попадать именно на его беседы. Слушал с увлечением и, хотя полагалось прерывать беседу на крамольных высказываниях, никогда деда не прерывал. Только после окончания занятий говорил: «Ну, это вот вы напрасно, Николай Николаевич, этого не надо бы говорить». Дед не упускал случая ввернуть какое-нибудь замечание в адрес российских властей. Совсем отказаться от пропаганды он все же не мог.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: