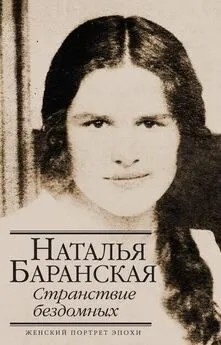

Наталья Баранская - Странствие бездомных

- Название:Странствие бездомных

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:АСТ, Астрель

- Год:2011

- Город:Москва

- ISBN:978-5-17-074546-3; 978-5-271-36206-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Наталья Баранская - Странствие бездомных краткое содержание

«Странствие бездомных» — история нескольких поколений большой семьи Баранских-Радченко-Розановых.

Любовь Радченко, мать автора этой книги, бесшабашная, пылкая революционерка, умела располагать к себе людей, но была не приспособлена к семейной жизни. Отца, Владимира Розанова, его дядя, известный философ Василий Розанов, называл «эсдек в странствиях». Родители Натальи Баранской и люди их круга — не застывшие портреты, а реальные люди — образованные, горячие, неуживчивые, порой одержимые.

На долю героев книги выпало немало испытаний: вольные и невольные расставания, частое одиночество, чужие дома и бездомье, сменяющиеся радостью встречи…

Странствие бездомных - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Мать с ребенком на руках почти тотчас уехала в Киев. Жила до конца лета в Дарнице — с кем, как? Сказала: «Намучилась я, живя с тобой на даче». Было ей, вероятно, одиноко, трудно и тревожно. Осенью она отправилась на встречу с отцом, как было договорено, в Коломяги (Финляндия входила тогда в состав Российской империи). Там, в Коломягах (Комарово), на даче д-ра Н. Н. Штремера состоялось их (наше) прощальное свидание.

Родители обсудили всё: дальнейшую жизнь, работу, здоровье отца, возможности спастись от ареста — и пришли к нелегкому для них решению: отец должен уехать из России, перебраться нелегально через границу (всё это он уже обговорил с товарищами), пожить в Швейцарии, подлечиться, отдохнуть от подполья, от розыска. «На время, конечно, на время», — повторяли они.

Трудное, горькое было расставание. Отец оставлял жену с ребенком неустроенными, необеспеченными. Знали, что и за границей ему придется жить под чужим именем, чтобы полиция не выдала российской жандармской службе, соблюдать осторожность в переписке. Разлука, не определенная сроком, не зависящая от их воли. Надеялись — может, удастся съехаться где-нибудь в маленьком городке будущим летом. Если найдутся деньги на поездку. Если все будет благополучно.

Отцу предстоял переход через границу. У него был уже опыт — четыре нелегальных перехода. В один из них он чуть не погиб. Тогда, в 1904 году, контрабандисты, взявшиеся перевести, тянули, набивая цену, и отец поступил отчаянно: переплыл пограничную реку на глазах у часового; тот стрелял в него дважды, но, к счастью, не попал. Теперь молодая отвага была ни к чему — новый переход был продуманно взвешенным. Путь был намечен через Финляндию в Швецию. С помощью д-ра Штремера и его знакомых был составлен маршрут — указаны отдельные отрезки пути, люди, готовые помочь.

Расставаться было трудно, прощались, утешая друг друга. На обороте моей фотокарточки мама написала несколько ласковых слов. На втором экземпляре отец сделал надпись по-немецки: «Мой друг! Любовью моей и надеждой заклинаю тебя — не изгоняй из души твоей героя, береги, как святыню мою, высочайшую надежду (Ницше)». Не знаю — действительно ли это слова философа или тут какая-то конспирация, а может, просто была потребность в высоких словах. Отец взывает к маминому героизму — видно, стойкая и храбрая мама тогда пала духом — и утешает ее простыми, нежными словами: «Любику, милому-милому, до лета. В .». Внизу — дата маминой рукой: «1. 9. 1909». До лета не так уж и долго — семь месяцев. Но это семь месяцев разлуки, жизни, полной опасностей.

Отец, с помощью товарищей подготовивший «спокойный» переход границы из Финляндии в Швецию, должен был двигаться по цепочке: профессор-финн в Гельсингфорсе, от него — к учителю в Торнео, далее вместе с ним в Гапаранду, ближний шведский городок, а там уже надо сесть на пароход, добираться морским путем до Стокгольма.

Самый последний шаг через границу, именно шаг, оказался прост до смешного, а сложности на пути возникали только из-за незнания финского и шведского языков, но отец превосходно знал немецкий, что помогало выйти из положения.

«До Торнео я доехал в полном благополучии и в полном молчании, немногочисленные пассажиры были финны, не говорившие по-русски. Разыскать учителя, к которому у меня было письмо, тоже ничего не стоило — первый из мальчишек, к кому я обратился, выхватил у меня чемодан и провел куда надо. Труднее было договориться с учителем, по-русски он не говорил, немецкий знал плохо. Кое-как сговорились. Оказалось, что граница здесь вовсе не охраняется и переход через нее абсолютно свободен. Тот же мальчуган взял мой чемодан, и мы втроем пошли к реке, через которую были перекинуты мостки для пешеходов.

— Вот тут стоял раньше жандарм, — сказал мой провожатый, — его убили в 1905 году, и с тех пор никакой стражи нет».

В Гапаранде выяснилось, что парохода придется ждать пять дней, и отец, самостоятельно проложив дальнейший маршрут по путеводителю, преодолел два коротких отрезка пути до железной дороги: сначала на катере, крутившемся целый день меж прибрежных островков, до города Кадикс, затем на лошадях до Будена. В Кадиксе не оказалось гостиницы, и выученная отцом по-шведски фраза «Пожалуйста, проводите меня в гостиницу» оказалась ненужной, хотя помогла сложить другую — «Проводите меня к патеру» (с его помощью отец надеялся устроиться на ночлег). С патером отцу пришлось объясняться на смеси немецкого с латынью, которую, оказалось, папа помнил лучше, чем святой отец. Но всё устроилось и с ночлегом, и с ужином после долгого, голодного дня. Поездка на лошадке-шведке в Буден радовала прелестными пейзажами — холмы с лесами, похожими на русские, березы и клены — и ясная золотая осень. Через сутки отец был в Берлине. Условная телеграмма в Питер к друзьям сообщала маме, что всё прошло благополучно. Отец поменял фамилию на «Сазонов». Мама адресовала свои письма «Herrn Sasonoff» .

В своих нечастых письмах, преимущественно открытках, отец подписывался первой буквой имени — приходилось остерегаться полицейского любопытства.

Из переписки родителей мало что осталось. Не всё берегла мама, а после Октября были и обыски, и переезды, и бездомье, но тотальная расправа над нашими с мамой бумагами была совершена сестрой Людмилой, остававшейся в нашей комнате на Плющихе, в 30-х годах. Несколько открыток, присланных отцом из-за границы, всё же сохранились. Одна из них — репродукция картины, изображающей женщину, прислонившуюся к дереву в лесу, с подписью художника: «Salitude» («Молчание»). Отец встревожен: «Дорогой мой дружочек! Отчего от тебя давно нет письма? Боюсь, что у вас что-нибудь неладное. Что Тусечка? Напиши мне открытку. Шлю привет. Твой В. ».

Открытка послана прямо на домашний адрес, и видно, что Пескам с их дешевыми квартирами мама не изменила: «С.-Петербург, Пески, уг. Б. Болотной, Дегтярный пер., 1/8, кв. 39, St. Petersburg, Russland». К сожалению, на почтовом штампе дата не сохранилась.

Гора Ангелов

Прошла петербургская зима с холодными ветрами, сырая невская весна. В начале лета отец написал из Швейцарии, что получил хорошо оплачиваемую работу, деньги на дорогу будут, он ждет нас с мамой и уже подыскал хорошую комнату. Письмо было из Энгельберга, что переводится как «гора ангелов».

Почему же так грустна мама? Она сфотографировалась вместе со мной незадолго до отъезда. Ни на одном снимке нет у нее такого печального взгляда. И лицом исхудала — должно быть, устала смертельно с ребенком, с партийными делами, с уроками для заработка. Карточка сделана для отца, останется у него при прощании. Ведь опять будет прощание. А может, снимок сделан еще до того, как решилась поездка к отцу?

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: