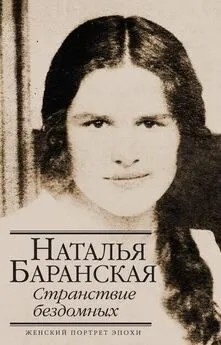

Наталья Баранская - Странствие бездомных

- Название:Странствие бездомных

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:АСТ, Астрель

- Год:2011

- Город:Москва

- ISBN:978-5-17-074546-3; 978-5-271-36206-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Наталья Баранская - Странствие бездомных краткое содержание

«Странствие бездомных» — история нескольких поколений большой семьи Баранских-Радченко-Розановых.

Любовь Радченко, мать автора этой книги, бесшабашная, пылкая революционерка, умела располагать к себе людей, но была не приспособлена к семейной жизни. Отца, Владимира Розанова, его дядя, известный философ Василий Розанов, называл «эсдек в странствиях». Родители Натальи Баранской и люди их круга — не застывшие портреты, а реальные люди — образованные, горячие, неуживчивые, порой одержимые.

На долю героев книги выпало немало испытаний: вольные и невольные расставания, частое одиночество, чужие дома и бездомье, сменяющиеся радостью встречи…

Странствие бездомных - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Мать печальна, а ребенок весел, упитан и, видно, подвижен: не удержала мама одну ножку, высунувшуюся вперед. Мордашка улыбчивая, радостная. Фотограф, наверное, и пальцами щелкал, и птичку обещал. Девочка снята, по моде того времени, в одной рубашечке (даже кружевцами не обшитой), мама — в темном сарафане и белой блузке с пышными рукавами (даже не принарядилась). Волосы подняты надо лбом «кокошником»; такая прическа останется у нее на всю жизнь. На обороте тонким, изящным почерком отца: «Тус — 11/2 года» — и рукой мамы: «Июль 1910 года».

А Тус уже бегал. Бегал, прыгал, лопотал ребенок, но всё еще не был крещен. С крещением были сложности. Родители-атеисты обошлись бы и без христианского обряда, но дитя должно иметь имя, записанное в свидетельстве, выданном церковью. А в метрике записывается имя отца. Отцом же может быть только законный муж матери, каковым еще числится С. И. Радченко. И выхода нет: родной отец — в розыске, родители неразведенные, «в незаконном сожительстве», а значит, ребенок у них — незаконнорожденный. Пришлось маме просить у Степана Ивановича разрешения окрестить меня его именем. У нас долго хранилась записка Степана Ивановича: «Ничего не имею против, чтобы девочка носила мое имя». И носила я это имя до шестнадцати лет, до первого паспорта, до времен, когда старые правила о незаконнорожденных были отменены. Еще раз с благодарностью вспомню о Степане Ивановиче, он был прекрасный семьянин и великодушный человек.

Имя родного отца приняла я с первым паспортом в 1924 году. Потребовалось решение суда, но было это чистой формальностью. Фамилию я взяла двойную, чтобы никого не обидеть: Радченко-Розанова. Впоследствии двойные фамилии не одобрялись, дабы не запутаться при учете граждан, и в следующем паспорте осталась только одна — мамина.

В церковь я притопала на своих ножках. Жаль, что метрика не сохранилась (мне ее не вернули, выдав паспорт), — хотелось бы узнать, в какой церкви меня крестили, уточнить имена крестных отца и матери. Со слов мамы помнится, что это была чета Крохмалей. В той, бессемейной жизни крещение было не событием, а необходимой формальностью, может быть, связанной с предстоящим выездом за границу.

Летом 1910 года мама приехала со мной к отцу в Швейцарию, и это одно из самых светлых ее воспоминаний. Место действительно было райское и соответствовало названию (Гора Ангелов). Горы, долины, альпийские луга, цветы белоснежной красоты с благородным именем эдельвейс.

Наконец-то родители мои вместе, им не надо оглядываться и бояться. Ни жандармов, ни урядника, высматривающего из-за ограды. Они свободны. Единственное, в чем стеснены, так это в деньгах. Поэтому сняли дешевую комнату в мансарде с крутой лестницей в доме извозчика. Мама сама готовит, отец ходит за продуктами. Работа занимает у него почти весь день и для него непроста. После всего пережитого в России в последние годы их жизнь спокойна и безмятежна. Жаль только, что время летит так быстро и лету скоро конец. А пока — счастье, и мама пишет о нем хоть и не красочно, но умиленно:

«Летом 1910 года мы с тобой поехали к папе в Швейцарию — чудное место высоко в горах, Энгельберг. Он получил там урок в богатой русской семье — заниматься и гулять с двумя мальчиками. С утра бегал на рынок, приносил продукты и уходил до обеда. Мы с тобой гуляли. Ты была очень миленькая толстушка, немки тобой восхищались, и папа очень гордился, что у него такая чудесная девочка. На мостике через горную речку ты садилась, смотрела на воду и говорила: „Водичка, водичка, куда ты бежишь? Посидим, поговоим…“ Очаровательно! Я готовила к приходу папы обед. А Тусёнок сидел у дверей на улицу, играл с камешками и частенько удирал. Я его искала и давала за это шлепки. Папа приходил обедать и уходил снова до пяти часов. Потом мы вместе с тобой уходили в горы до вечера. Папа кипятил для тебя молоко на спиртовке, иногда, замечтавшись, упускал его, и я сердилась, а когда это случалось у меня, говорил: „Какой бы шум вы подняли, друзья, когда бы это сделал я!“ Он любил возиться с тобой — когда вы валялись на ковре, ты просила „кипизать“ (показать) вышивку на его рубахе, и он водил твоей ручкой: „Цветочки — листочки — цветочки — листочки“ — по вороту, рукавам, а ты опять: „Сё кипизать“. Наконец ему надоедало, ты дергала его за бороду, и он тебя прогонял. Один раз мы поднялись в горы высоко-высоко, прямо ко льдам. Папа нес тебя всю дорогу на руках, подвязав платком к плечу, чтобы легче, но все равно ему было трудно дышать. Зато он гордился, что мы добрались туда, куда ему давно хотелось попасть… Так хорошо-хорошо провели мы то лето» (1939 г.).

Шло время, и всё чаще возникал у них разговор о дальнейшей жизни, нелегкий разговор. В своей книжечке «Через границу» отец написал: «Я отправился в эмиграцию, намучившись нелегальной жизнью… Как ни тяжело было решиться на это, но терпения больше не было». Но тогда, в Энгельберге, об эмиграции не говорилось, там они еще говорили «передохнуть», «подлечиться». Слово «эмиграция» было произнесено года через три, а тогда, летом 1910 года, их мучил вопрос «надолго ли?». Ответа не находили. Свое, личное они связывали с общим, их свобода зависела от успеха революции. Мама, при всей любви к отцу, не могла бросить свою общественную деятельность в России, отец не мог вернуться легально — ничего, кроме тюрьмы, его не ожидало, и, вероятно, у него, более осведомленного о социал-демократии Запада, более сведущего в истории, возникали уже сомнения в правильности путей русской революции.

Много раз каждый из них задавал себе вопрос: «Как быть?» Мама спрашивала себя: «Что я буду тут делать?» Отец, мягкий и деликатный, боялся оказывать даже малейшее давление на маму. Так и не придя к сколько-нибудь определенному решению, по русской привычке отложили его — до переезда отца в Германию, где он рассчитывал найти постоянную работу (корреспондентскую, переводы) и где осело немало российских эсдеков: одни успешно отбывали срок ссылки с разрешения жандармского управления, другие переводили дыхание, обсуждая партийные дела и запасаясь «литературой» для дальнейшей деятельности на родине.

Впрочем, деятельность эта отчасти (хотя еще очень слабо) приобретала законный характер: после революции 1905 года начала работать Государственная дума — то созывалась, то распускалась по воле властей. Впрочем, значение Думы было очень невелико. В Думе второго созыва мама работала секретарем рабочей фракции. Для отца же легальные пути в Россию оставались закрытыми — он подлежал суду по делу 1906 года; теперь к этому прибавлялись уклонение от суда и переход границы.

А в этом сложном узле из множества нитей был еще запутан ребенок, «наше желанное дитя». Ребенок соединял их, но делал разлуку более болезненной.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: