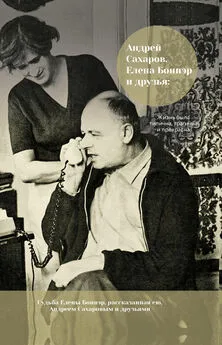

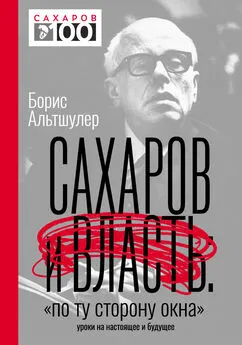

Борис Альтшулер - Сахаров и власть. «По ту сторону окна». Уроки на настоящее и будущее

- Название:Сахаров и власть. «По ту сторону окна». Уроки на настоящее и будущее

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент БММ

- Год:2021

- Город:Москва

- ISBN:978-5-370-04774-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Борис Альтшулер - Сахаров и власть. «По ту сторону окна». Уроки на настоящее и будущее краткое содержание

В формате PDF A4 сохранен издательский макет.

Сахаров и власть. «По ту сторону окна». Уроки на настоящее и будущее - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Уже в конце 1986 г. об «ускорении» пришлось забыть. Зато – от безысходности – вспомнили о косыгинской реформе. Плюс перед глазами «кремлевских мечтателей» уже был пример Китая: с 1978 по 1985 г. ВВП Поднебесной вырос вдвое. Суть китайских реформ на том этапе полностью копировала инициативу И. Худенко [141] Иван Никифорович Худенко (1918–1974) – советский экономист, в 1960-е гг. попытался внедрить в советском сельском хозяйстве капиталистические методы ведения дел, добился 20-кратного повышения производительности труда, но окончил свои дни за решеткой как расхититель социалистической собственности.

в сельском хозяйстве плюс косыгинскую реформу в промышленности.

В СССР были проведены реформы, подобные тем, что обеспечили невиданный рывок экономики Китая:

• 19 ноября 1986 г. был принят Закон СССР «Об индивидуальной трудовой деятельности»;

• 13 января 1987 г. Совет Министров СССР принял Постановление

№ 48, разрешившее создание совместных предприятий с участием советских организаций и фирм капиталистических и развивающихся стран;

• 5 февраля 1987 г. Совет Министров СССР издал постановление

«О создании кооперативов по производству товаров народного потребления»;

• 11 июня 1987 г. было принято Постановление ЦК КПСС и Совета

Министров СССР № 665 «О переводе предприятий и организаций отраслей народного хозяйства на полный хозрасчет и самофинансирование»;

• 30 июня 1987 г. был принят Закон СССР «О государственном предприятии (объединении)», перераспределивший полномочия между министерствами и предприятиями в пользу последних.

Продукция, произведенная после выполнения госзаказа, могла реализовываться производителем по свободным ценам. Сокращалось количество министерств и ведомств, хозрасчет внедрялся во все отрасли народного хозяйства;

• 26 мая 1988 г. был принят Закон СССР «О кооперации в СССР», разрешивший кооперативам заниматься любыми не запрещенными законом видами деятельности, в том числе торговлей.

Все новации того времени – в теории – были совершенно правильными. Они уже работали в Китае, и работали отлично. А в СССР привели к экономической катастрофе. Почему? Потому что свобода без ответственности равно безграничному безобразию. В Китае руководители госпредприятий, получивших экономическую свободу, равно как и вышестоящие чиновники, оставались под жестким контролем правоохранителей и парторганов и отвечали за рост экономики вверенного им участка.

В СССР экономические реформы начались со страшного хаоса. По сути, ни финансовая, ни производственная деятельность предприятий всех форм собственности в перестроечные времена никак и никем не контролировалась. Не контролировались, в первую очередь, доходы начальства. Хуже того: разрешили снимать со счетов оборотные средства (и по проекту Н. Косыгина 1960-х гг., и в Китае предприятия могли использовать только доходы и кредитные средства). А у нас в перестройку оборотные средства, без которых останавливается производство, руководство предприятий сразу же начало обналичивать и закачивать в новые фирмы-однодневки. Колхозы начали торговать компьютерами, заводы – ширпотребом. Для советского начальства всех типов и уровней – от директора колхоза до союзного министра – началось золотое времечко: пали ненавистные оковы хоть какого-то контроля с чьей бы то ни было стороны. И деньги потекли в их карманы рекой.

При этом, напринимав очень хороших реформаторских законов, советское руководство подкрепило их рядом подзаконных актов, аннулирующих их суть. В частности, на открытие любого частного, кооперативного или совместного предприятия, на экспортно-импортные операции, на операции с валютой, вообще на любую деятельность нужно было получить официальное разрешение «тройки» – представителей советского, партийного и хозяйственного руководства. То есть сохранялась разрешительная система, а не вводилась, как в том же Китае, система заявительная, при которой, если человек правильно составляет документы на открытие предприятия или те или иные разрешенные законом операции, чиновник не имеет права ему отказать, он обязан просто выдать соответствующие документы, причем в строго обозначенный срок. А разрешительная система предполагает выдачу разрешений либо «своим человечкам», либо за взятку.

Более того: в то время как в СССР принимались законы о предпринимательской деятельности, в Уголовном кодексе – аж до 1993 г. – сохранялись статьи, предусматривавшие наказание за предпринимательство! О них что, забыли? Ни в коем случае. Они использовались для того, чтобы бизнесом могли заниматься только свои люди. Для них – новые законы об экономической деятельности, а для чужих – карательные статьи УК (невольно вспоминается фраза генералиссимуса Ф. Франко: «Своим – все, остальным – закон!»).

Поскольку во время перестройки возникли легальные каналы конвертации рублей в валюту и вывоза валюты за рубеж, деньги стали огромными массами уходить из страны. Их недостачу компенсировали непрерывной работой печатного станка. На этом фоне возник хоть и нелегальный, но огромный черный рынок валюты, и курс рубля стремительно покатился вниз. Если в 1986 г. на черном валютном рынке, тогда еще очень узком, за доллар давали два-три рубля, то летом 1990 г. – уже восемь, через год – тридцать, а в дни, когда Советского Союза не стало, – в декабре 1991 г. – доллар достиг психологического барьера в 100 рублей.

Покупательная способность рубля обнулилась, товарный дефицит стал тотальным, а черный рынок – практически легальным. Карточки, стыдливо называвшиеся талонами, распространились на всю страну, но уже к осени 1990 г. отоварить их было почти невозможно. Во многих районах столицы (что уж говорить о провинции!) в продуктовых магазинах можно было купить только хлеб, картошку и консервы, да и то отстояв очередь. В Кузбассе в 1989 г. исчезли из продажи чай и мыло – и шахтеры забастовали, причем не только в Кемеровской области, а по всей стране (об этих знаменитых шахтерских забастовках лета 1989 г. потом, в 1990-е, забыли, а зря!). В Москве в августе 1990 г. напрочь исчезли табачные изделия, москвичи собирали окурки и, как в гражданскую войну, крутили самокрутки – дело кончилось «табачными бунтами».

Конечно, все это были еще цветочки в сравнении с тем расхищением национальных богатств, которое произошло в 1990-е гг. Но цветочки достаточно болезненные. И главная проблема была в том, что в эту вакханалию коррупционного рынка оказались вовлечены правоохранительные органы, призванные по долгу службы с этим воровством бороться, начиная с КГБ СССР. О милиции, прокурорах и судьях и говорить не приходится. Открылось золотое дно – и как тут устоишь. («”Бранзулетка! Бранзулетка!” – закричали румынские пограничники, увидев Остапа Бендера, увешенного драгоценностями».)

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Ник Пайенсон - Наблюдая за китами [Прошлое, настоящее и будущее загадочных гигантов]](/books/1067499/nik-pajenson-nablyudaya-za-kitami-proshloe-nastoyache.webp)

![Евгений Примаков - Россия в современном мире. Прошлое, настоящее, будущее [сборник]](/books/1097979/evgenij-primakov-rossiya-v-sovremennom-mire-proshlo.webp)