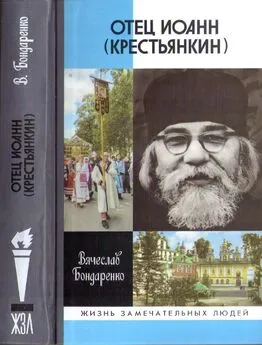

Вячеслав Бондаренко - Отец Иоанн (Крестьянкин)

- Название:Отец Иоанн (Крестьянкин)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Молодая гвардия

- Год:2018

- Город:Москва

- ISBN:978-5-235-04194-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Вячеслав Бондаренко - Отец Иоанн (Крестьянкин) краткое содержание

Книга выходит в год 1030-летия крещения Руси и 545-летия Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря, где подвизался о. Иоанн.

Отец Иоанн (Крестьянкин) - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Потом мне было попущено такое испытание: у меня в ушах начало шуметь, видно, враг нападал, и помыслы пошли. Я отцу Иоанну сказал — он помазал, и всё прошло. А потом какие-то нападения на меня начались, другие помыслы: “Не спасёшься... Погибнешь...” — и всё такое прочее. Он подходит ко мне и говорит: “Сам спасёшься, и семья спасётся!” — прямо на помыслы ответил».

А Правдолюбовы запомнили, как уезжал от них о. Иоанн 16 июля 1966-го, после именин о. Анатолия, когда его сфотографировали со стопкой кусков хлеба. От посёлка Сынтул до шоссе, по которому шёл автобус из Гусь-Железного в Касимов, нужно было идти два километра по дороге, проложенной в красивейшей берёзовой роще. Все нервничали: можно опоздать, автобус ведь ждать не будет. И только о. Иоанн совершенно спокойно сказал: «Водитель подождёт». Так и вышло: вместо секундной остановки автобус ждал путников минут десять...

...Через полгода служения в Касимове батюшка отправился к своему духовнику — глинскому старцу Серафиму (Романцову). Глинская пустынь не существовала с июля 1961-го, причём её разорение власти планировали как полноценную военную операцию. Ещё летом 1960-го напротив имён монахов уполномоченным по делам Русской Православной Церкви по Сумской области УССР были сделаны пометки: «Склонить через родственников к выходу из монастыря», «Удалить по возрасту», «Поместить в больницу для престарелых»... Напротив имени о. Серафима стояла пометка: «Скомпрометировать и удалить». Но в итоге решили просто закрыть пустынь. 14 июля 1961 года её окружили, и монахов, которым запретили брать с собой вещи, деньги и продукты, грузовиками начали вывозить на ближайшую станцию Локоть. О. Серафиму богомольцы собрали деньги на билет, и он смог уехать со станции...

После разорения пустыни глинские старцы частью отправились в Троице-Сергиеву лавру, частью — в Почаев; кто-то оказался в Одессе и Тбилиси. А некоторые нашли приют в Абхазии, где сильны были традиции тайной монашеской жизни в отшельничестве. Там образовалось сразу несколько таких общин — в Цебельде, Амткеле, Двуречье, Азанте. Пустынники находились в горах по благословению епископа Степанованского Зиновия (Мажуги, в прошлом тоже глинского монаха) и с ведома католикоса-патриарха всея Грузии Ефрема II. А руководил общиной схиигумен Серафим, поселившийся сначала в приморском городке Очамчира, а потом в Сухуми, на улице Казбеги (ныне Черкесской).

Положение общины в Абхазии было очень опасным. Согласно приказу из Москвы сотрудники КГБ и милиции время от времени устраивали на отшельников настоящие облавы — горы облетали на вертолётах, куда монахов заталкивали силой, а потом судили их за тунеядство. Приходилось строить келии под кронами пихт, так как зимой дым костров, разведённых под этими деревьями, рассеивался и монахов нельзя было выследить. К старцу Серафиму они приходили в город на исповеди только по ночам.

Краткие, на несколько дней, визиты к о. Серафиму в течение 1962—1965 годов были для о. Иоанна настоящими праздниками. Он бывал у старца и один, и вместе с о. Виктором Шиповальниковым и его семьёй. Останавливались на даче владыки Ефрема, сопровождали о. Серафима утром на службу в Благовещенский кафедральный собор и наслаждались каждой минутой общения. Неоднократно бывали и в Команах — селе, расположенном в получасе езды от Сухуми. Там, следуя в ссылку, скончался в 407 году святитель Иоанн Златоуст (его гробница до 1990 года хранилась в Сухуми), а четыре с половиной века спустя произошло третье обретение главы Иоанна Крестителя. Там о. Иоанн служил литургии на переносном престоле вместе с монахом Вонифатием.

Нечасто, но случались и ответные визиты о. Серафима в Касимов. Благодати, которой можно было напитаться от глинского старца, хватало на целый год. Правда, летом 1965-го в Сухуми о. Серафим вместо обычной приветливой встречи сурово нахмурил седые брови, завидев священников с Рязанщины:

— А что это вы к нам приехали?

О. Иоанн и о. Виктор смутились:

— В отпуск... Отдыхать.

— Приехали отдыхать, а сами небось опять будете с утра до вечера трудиться со мной в храме? — усмехнулся о. Серафим. — А ну шагом марш на море!

Конечно, наказ старца выполнили. Для купания облачились в белые кальсоны, белые балахоны, длинные волосы заплели для удобства в косички. В таком экзотическом виде оба отца сидели в воде у самого берега (плавать ни тот ни другой не умели), шлёпали ладонями по волнам и беседовали. О. Виктор говорил с другом громко, а о. Иоанн по привычке, оставшейся с лагеря, возражал ему вполголоса. «И вот они сидят рядом, папа что-то там говорит громогласно, а отец Иоанн — “ну, Витечка...”, и ничего не слышно. И ладошками так плюх-плюх. Два дитяти таких сидели, два совершенно невинных существа, ангелоподобных», — с юмором вспоминал сын о. Виктора Алексей.

Но был, конечно, не только отдых. Вместе со старцем о. Иоанн навещал абхазских отшельников в их скитах. Перед такими походами постились, исповедовались, причащались, брали с собой еду и воду. И уходили в горный лес по карте и компасу, без дорог и тропинок. Путешествие было опасным: в горах запросто можно было встретить, к примеру, настоящего удава, не говоря уже о медведях, барсах и волках. Одних только горных речек нужно было пересекать 33, а в некоторых местах проявлять альпинистские способности. То и дело слышалось, как батюшки переговариваются меж собой:

— Витечка, ну подожди, ты опять побежал!

— Ванечка, это ты очень медленно идёшь!

Зато и впечатления были потрясающими. Сын о. Виктора Шиповальникова Алексей на всю жизнь запомнил, как «служили литургию со старцами на камне в пять утра, когда всходило солнце. Я никогда не забуду этого ощущения присутствия Бога».

Конечно, были и сокровенные беседы с духовным отцом. Следы этих бесед сохранились в тетрадях о. Иоанна. «Понимание своей немощи и смирение твёрже всякой иной добродетели, — записывал он сказанное ему о. Серафимом. — Учись переносить приятное с благодарением, неприятное — с молитвой покаяния, всё же вообще — с преданностью Богу и благодарением, повторяя: Слава Богу за всё!». Несколько раз батюшка заводил со старцем речь о своём предполагаемом постриге в монашество, но о. Серафим пресекал разговоры на эту тему. Как именно — мы не знаем, но сохранились свидетельства реакции старца на просьбы о постриге другого его духовного чада, о. Виталия (Сидоренко). «Даже и не спрашивай! — строго отвечал ему о. Серафим. — Я знаю, когда тебя постричь, и не подходи». Возможно, нечто подобное говорил он и о. Иоанну. И батюшка смирялся, предоставляя себя духовному руководству старца. Не время — значит, не время.

Но в 1966-м о. Иоанна подвигло навестить старца Серафима не только чувство любви и почитания к нему, но и тяжёлая болезнь. Ещё после борецких зим у него начались приступы стенокардии, а приступ 21 мая 1966-го, настигший его прямо во время литургии, был таким тяжёлым, что врачи опасались летального исхода. 16 июня о. Иоанн подал на имя епископа Рязанского и Касимовского Бориса (Скворцова) прошение: «Ваше Преосвященство, как Вам уже известно о том, что в продолжение второй половины апреля и первой половины мая месяца у меня были три приступа стенокардии, а 21 мая был четвёртый по счёту в самой сильнейшей форме, потребовавшей постоянного врачебного наблюдения и строгого постельного режима, длившегося до 12.VI. включительно. В настоящее время по состоянию здоровья я крайне нуждаюсь в отпуске по болезни, на что и испрашиваю Вашего Архипастырского благословения и разрешения». Конечно, такое разрешение было получено, но легче не становилось. В одном из разговоров с келейницей Т. С. Смирновой батюшка потом скупо признался: «За несколько дней до пострига я прикоснулся к таинству смерти: очевидно, обмирало что-то отжитое, чтобы начался новый этап жизни — монашеский».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: