Надежда Михновец - Три дочери Льва Толстого [litres]

- Название:Три дочери Льва Толстого [litres]

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Аттикус

- Год:2019

- ISBN:978-5-389-17398-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Надежда Михновец - Три дочери Льва Толстого [litres] краткое содержание

Три дочери Льва Толстого [litres] - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

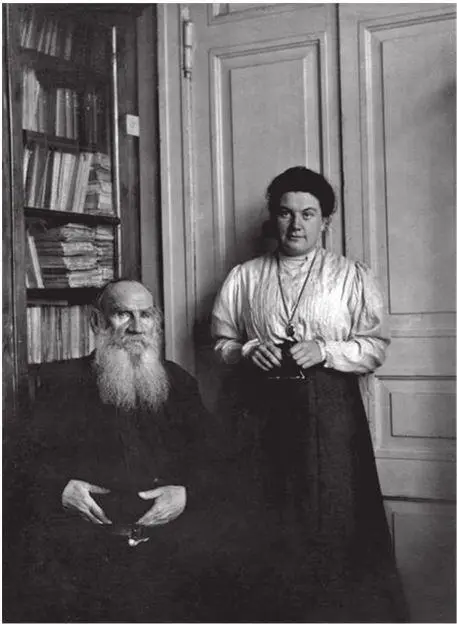

Л. Н. Толстой с дочерью Александрой. 1908

«Как иногда хочется покоя. Чтобы никого не было, только природа. А главное, не было бы фонда, Ч〈ерткова〉, старушки Дмитриевой, Муравьева, крестьян [560] А. Л. Толстая упоминает Толстовский фонд, Н. К. Муравьева, О. К. Дмитриеву.

– ничего. Было бы то, что отец написал, говорил, а провалилось бы то, что налипло вокруг его имени!

Да, иногда хочется покоя. А вчера, вернувшись с фейерверка, мы [561] С В. М. Феокритовой.

сели на скамеечку у гостиницы. С моря доносились звуки военного оркестра, а из открытого окна соседнего дома фальшивый вальс, кот〈орый〉 играли на фортепиано. Веселые девушки и молодые люди шли, напевая. По улицам слышен смех, свист, пение. И вдруг сердце защемило, засосало – счастья хочу! Да нет ведь его. Все это твое воображение. Нет счастья. Есть только представление, иллюзия счастья! Пускай иллюзия! Но я хочу этой иллюзии, хочу этого обмана. А там будь что будет.

Поумнею ли когда-нибудь?» [562] Толстая А. Л. Дневники. С. 213.

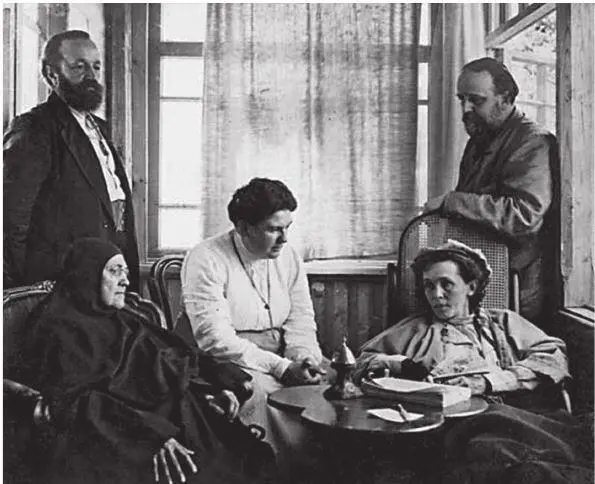

А. М. Хирьяков (слева), М. Н. и А. Л. Толстые в Телятинках, в гостях у В. Г. и А. К. Чертковых. 1911

На следующий день она получила ответ от Хирьякова, которому не хотелось брать бремя ответственности на себя, и Александра осталась один на один с вопросом: «Что делать, что делать? Предоставляет мне выбор, как поступить, согласен на все. Мне тяжело» [563] Там же.

.

Не решаясь настаивать на разводе Хирьякова с женой, Александра приходит к мысли о необходимости разрыва с любимым. «Тяжело порвать, – пишет она в дневнике. – Чувствую, что мы оба – и он, и я – рвемся, тянемся друг к другу, и это тяготение друг к другу встречается, и так сильно, что, кажется, не разорвешь. А разорвешь – и опять, как магнит к железу… сходится. Не надо. Если есть во мне сила – брошу, все брошу» [564] Там же. С. 217.

.

И вновь она получила письмо с признанием в любви. В Париже приняла окончательное решение. 27 апреля 1914 года Александра сделала последнюю запись:

«Ну и что же? Порвать, отрезать все, что есть дорого, причинить нестерпимую боль другому и себе, и все это своими руками, по своей воле – и почему? Зачем? Что я берегу? Свою гадкую, грязную жизнь? Свою честь ? Свое имя?

Имя . Это вернее всего. А честь тут ни при чем. Я скажу ему, чтобы он был другом, и больше ничего, – и он сделает это, п〈отому〉 ч〈то〉 он лучше, чище других. И м〈ожет〉 б〈ыть〉, он предпочел бы это, чем порвать совсем. Имя, вот что я берегу, ради этого с болью разрываю то, чем жила эти последние 5 месяцев.

Надо ехать домой и работать, что-нибудь, но делать, иначе плохо будет. Как гвоздь засела мысль о нем в голове – весь день, а ночью сплю плохо и, когда сплю, снова и снова вижу сны в связи с ним и моим разрывом.

Одиночество . Вот что ужасно. И одиночество добровольное, когда знаешь, что, в сущности, ты не одинока, что есть существо, которое любит и понимает, и только внешняя жизнь, условия этой жизни мешают любить друг друга.

И ко всему этому еще ужас, что он опять заболеет, что все эти колебания надорвут ему сердце. Боже мой, Боже мой, прости меня!

Я осматриваю Париж. Смотрю достопримечательности . Были с Колей Ге в Salon, смотрели картины и скульптуру. Были в Notre Dame, на рынке, поднимались на Эйфелеву башню.

Я не воспринимаю. Мне слишком тяжело. Вчера купила шляпу и обрадовалась, что хорошая. А потом как обухом по голове: теперь ни к чему. И все ни к чему» [565] Там же. С. 218–219.

.

Оказалось, что ее имя и одиночество неразрывно связаны между собой, но за этим открывалась душевная пустота: «И все ни к чему».

И в последовавшие годы Александра Львовна хотела любить и любила, но мало написала об этом в своих книгах. Свидетелей же ее личной жизни было немного. Когда в старости Александру Львовну спросили о ее любовных увлечениях, она ответила, что всякое случалось в жизни, но она с молодости выбрала путь служения отцу и оставалась верной своему решению. Александра Львовна ответствовала своему имени – «Имя, вот что я берегу…».

Отправной точкой отсчета для каждой из трех сестер был отец. Он всегда оставался главным событием в жизни Татьяны, Марии и Александры.

Глава IV

История завещания Льва Толстого

«Поэт в России больше, чем поэт» – мысль, высказанная в ХХ веке поэтом Евгением Евтушенко, точна в отношении послепетровской культуры России. «Пусть с 1721 г. в России отменено патриаршество, пусть Синодом ведает обер-прокурор в мундире, кафтане или в сюртуке, но вовсе не отменена культурная привычка, согласно которой у человека и у нации должен быть духовный отец, – писал в 1991 году академик А. М. Панченко. – История русской души в петербургский период есть история его поисков» [566] Панченко А. О русской истории и культуре. СПб., 2000. С. 316–317.

. В силу определенных культурных обстоятельств этот поиск привел не к монархам, не к представителям Церкви. Так сложился феномен мирской святости, в культуре поставивший русских писателей в совершенно особое положение.

Русский писатель мог выступить и выступал духовным пастырем, Учителем. Однако в этом случае в глазах современников вопрос о соответствии его духовного поиска его же частной жизни обретал значимость и остроту. Писатель личной жизнью как бы выверял свой духовный опыт, свидетельствовал в пользу его убедительности и неоспоримости. И это – рано или поздно – сопровождалось для него мученичеством. Оно поднимало его в глазах нации, и особенно после его смерти.

Художественные произведения позднего Льва Толстого отличает высокий этический пафос. Напряженные религиозно-философские искания писателя стали важнейшей частью русской культуры рубежа XIX–XX веков. Поздний Толстой продолжал настаивать на необходимости неустанного нравственного самосовершенствования, провозгласил в качестве одного из фундаментальных законов человеческого общежития непротивление злу насилием, критически отзывался как об институте Православной церкви, так и о социальном устройстве Российской империи, при котором одни были непомерно богаты, а другие обречены на бедность и нищету, бесправие и страдания, призывал отказаться от частной собственности, передать землю крестьянам, опроститься. Степень ответственности Толстого перед современниками за свои представления и общественную позицию была чрезвычайно высока.

Старший сын Сергей размышлял над ситуацией, сложившейся за два последних десятилетия жизни отца: «Передав семье имения и право издания своих произведений, написанных до 1881 года, а право на свои произведения, написанные после этого года, на общее пользование, отец, однако, сознавал, что не разрешил вопроса о несоответствии между своими убеждениями и своим образом жизни. Обстановка зажиточных помещиков, хозяйничание жены в Ясной Поляне, требовавшее охранительных мер, издание и продажа его произведений женой – все было прямо противоположно мировоззрению Льва Николаевича; а живя с семьей в Ясной Поляне, он поневоле участвовал в этой жизни. Отсюда – его страдания и упреки как самому себе, так и своим семейным. Люди, мало его знавшие, говорили, что он лицемерно отказался от собственности, переведя свое имущество на имя семьи. Он это чувствовал и постоянно мучился противоречием между своей жизнью и своим мировоззрением. Но как ни тяжело ему было это противоречие, он не мог сделать большего, то есть отказаться от своего авторского права на все свои произведения и не жить в Ясной Поляне. Он встретил бы такое противодействие со стороны своей семьи, что семейная жизнь его была бы разрушена, а он не считал себя вправе оставить жену и детей. Уехать из Ясной Поляны? Это он также не считал выходом из своего положения. „Где родился, там и годился“, – говаривал он. Лев Николаевич не считал внешнюю перемену в жизни – перемену места жительства – шагом вперед на пути к нравственному совершенствованию» [567] Толстой С. Л. Очерки былого. Тула, 1966. С. 243.

.

Интервал:

Закладка:

![Обложка книги Надежда Михновец - Три дочери Льва Толстого [litres]](/books/1143859/nadezhda-mihnovec-tri-docheri-lva-tolstogo-litres.webp)

![Бен Хеллман - Северные гости Льва Толстого: встречи в жизни и творчестве [litres]](/books/1147786/ben-hellman-severnye-gosti-lva-tolstogo-vstrechi.webp)