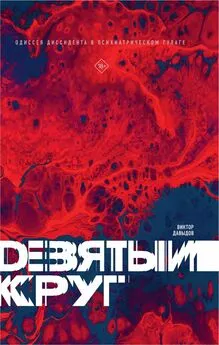

Виктор Давыдов - Девятый круг. Одиссея диссидента в психиатрическом ГУЛАГе

- Название:Девятый круг. Одиссея диссидента в психиатрическом ГУЛАГе

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Новое литературное обозрение

- Год:2021

- ISBN:978-5-4448-1637-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Виктор Давыдов - Девятый круг. Одиссея диссидента в психиатрическом ГУЛАГе краткое содержание

Девятый круг. Одиссея диссидента в психиатрическом ГУЛАГе - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Жизнь была суровой не только в нашем районе. Я пошел в школу в апогей хрущевского голода в 1963 году. Собственно, настоящего голода не было, но не было и продуктов в магазинах. Без талонов можно было купить только серые, цвета советской туалетной бумаги, макароны, крупы и черный кислый хлеб. В школе каждому ученику давали треть белой булки. Мама сшила мне холщовый мешочек, в нем я нес булку домой отцу — он не мог есть черный хлеб из-за язвы желудка. Отец оставлял мне корочку — это была моя законная «комиссия», в остальном же я вырос на черном хлебе.

Позднее жизнь наладилась, мы получили считавшуюся хорошей двухкомнатную квартиру в центре города — из окна можно было видеть противоположный зеленый берег Волги. Была машина «Жигули-копейка», ценная тем, что все детали в ней были еще итальянскими, и даже была дача. По советским меркам, это было абсолютное благополучие — хотя с точки зрения как сегодняшнего, так и позавчерашнего дня это была, скорее, благородная бедность. Бабушка моей мамы каждый год зимой выезжала в Ниццу — тогда как мама лишь раз в два года могла позволить себе отдыхать на Черном море.

Родители брали и меня на море в Абхазию. Как раз где-то там — мне было, наверное, 12 лет — я впервые почувствовал в себе осознанный протест против советской системы. Я загорал на пляже, читая «Остров сокровищ» Стивенсона, но в какой-то момент отвлекся от книги: прямо по берегу, гремя сапогами по гальке, с неизвестными целями протопал наряд из четырех пограничников с овчаркой.

Глядя на солдат, я как-то догадался, что они здесь не для того, чтобы защищать меня от невидимых врагов, а как раз наоборот — чтобы не пустить меня за границу, проходившую где-то совсем недалеко по морскому горизонту. Они ходили по пляжу, чтобы я никогда не смог увидеть те самые тропические острова, которые описывал Стивенсон и где до головокружения хотелось побывать.

Столь же фантастической, как для меня, заграница была и для родителей. Несмотря на свою принадлежность к элите, за всю свою жизнь они ни разу не выезжали из страны. Мама несколько раз пыталась съездить то во Францию, то в Финляндию, но ее не пустили даже в Венгрию. Возможно, ей мешало социальное происхождение ее родителей, возможно, еврейское происхождение, скорее всего, и то и другое вместе.

Другим источником стихийного, чисто психологического протеста было социальное неравенство. Я учился в элитной школе, где давали хороший курс английского языка. Большей частью там учились дети партийных чиновников, интеллигенции и генералов, но каким-то образом в наш класс попал и мальчик из бедной семьи — его мать, одиночка, кажется, была простой уборщицей. Однажды мальчишка порвал свои единственные брюки и пришел в школу — нарушая правила нашего самарского Итона — в спортивных черных сатиновых шароварах. Подростки — жестокие существа, и несколько парней после уроков долго гоняли несчастного по пустырю вокруг школы, а он только старался убежать, размазывая по лицу слезы.

Занимались этим те, кто, в общем-то, по праву считал себя хозяином жизни — сын майора МВД и сын генерала, начальника военного округа. Первый потом служил в КГБ, второй сделал еще более значительную карьеру и долго представлял Россию в Комитете по правам человека ООН.

Возможно, если бы я родился в другой стране, то относился бы к человеческому неравенству более спокойно — как к вечному явлению и главному двигателю социального прогресса. Однако советская пропаганда тупо пыталась выдать черное за белое, утверждая, что социального неравенства в СССР нет, — и ложь пропаганды вызывала сильный протест.

От пропаганды было некуда деться, она была повсюду. В натыканных по городу ленинских монументах, в плакатах на крышах зданий, в телевизоре, где в прайм-тайм говорящие головы вещали о радостях советской жизни. И даже толстая поваренная книга, купленная мамой вскоре после свадьбы, начиналась цитатой из Сталина [6] В детстве я обожал листать эту книгу, рассматривая картинки. Многих из изображенных там продуктов ни я, ни мои родители в жизни не видели — анчоусы, авокадо, артишоки, спаржа… В более поздние времена такие книги начинались уже цитатой из Брежнева — что не делало ингредиенты более доступными. В одной из них запомнилась фраза: «Летом, когда в продаже появляются помидоры…».

.

Пропаганда была постоянным фоном жизни. В конце концов, к ней можно было бы привыкнуть, как к фоновому шуму, и не обращать внимания — если бы от каждого еще не требовалось в ней участвовать. Школьники и студенты были обязаны присутствовать на праздничных демонстрациях поголовно. На практике это означало сбор рано утром в какой-то точке на холоде, многократные перебежки, долгое ожидание и трехминутное дефиле мимо трибуны партийного начальства и цепи чекистов, разделявшей колонны демонстрантов.

Всех силком сгоняли на собрания, где выносились какие-то резолюции — все дружно зевали, поглядывая на часы, но на другой день в комсомольской газете рассказывалось, что «в обстановке душевного подъема, вызванного историческими решениями съезда КПСС…». После этого надо было как-то определить для себя, где виртуальная реальность, а где реальность сама.

Почти треть школьного времени была занята пропагандой в ее разных видах и упаковках. Чистой пропагандой был курс истории. В истории после 1917 года вообще ничего не было понятно. Я изводил учителя, домогаясь от него хоть какого-то внятного рассказа о «культе личности Сталина», пакте Молотова — Риббентропа, Холокосте и многом другом, о чем в учебниках говорилось одной строчкой — если говорилось вообще. Учитель — тихий молодой еврей, имевший на руках больную жену, — бледнел уже только от одних вопросов.

Отчасти в надежде ответы на эти вопросы услышать, отчасти из простого любопытства я стал ловить западные радиопередачи. Делать это было легче всего летом, когда мы жили на даче: в самом городе западные радиопередачи довольно сильно глушили.

Слушать радио в целом довольно утомительное занятие — ум настойчиво пытается выстроить из потока слов какие-то зрительные образы. Но делать это в СССР для подростка было даже более интересно, чем летать самолетом. Сразу открывался другой, обширный и, главное, понятный — свободный мир.

Конечно, представление о нем было идеализированным, но контраст все равно поражал воображение. В том мире никого не травили пропагандой, там можно было писать эссе, в которых выражались свои, а не вложенные чужой рукой мысли. Там можно было носить длинные волосы — в моей школе завуч, бдительно измерявшая длину волос мальчиков и длину юбок у девочек, пару раз вылавливала меня в дверях школы и отправляла в парикмахерскую стричься. В том мире можно было даже выбирать предметы, которые хочешь изучать, и вообще слово «выбор» было ключевым. Выбор книг, которые хочешь читать, музыки, которую хочешь слушать, выбор места жительства — и так вплоть до выбора политического — выбора тех, кто будет управлять государством. Ничего из этого и многого другого мы выбирать не могли.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Блейк Крауч - Девятый круг [litres]](/books/1089869/blejk-krauch-devyatyj-krug-litres.webp)