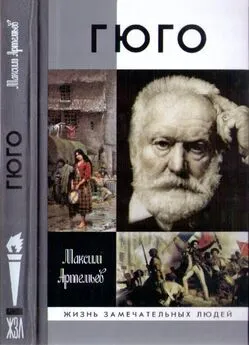

Максим Артемьев - Гюго

- Название:Гюго

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Молодая гвардия

- Год:2018

- Город:Москва

- ISBN:978-5-235-04120-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Максим Артемьев - Гюго краткое содержание

Гюго - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Любопытно сравнить Гюго с таким его великим современником, как рано умерший Джон Китс (1795—1821). Стихи последнего перенасыщены словами, которые помечаются как «архаичные», «поэтические», «устарелые», порой — «диалектные». Ничего подобного во французском нет. Это представляет серьёзный вызов для поэта, который вынужден творить из имеющегося скудного материала. При ограниченности словаря на первое место выходит умение заставить играть новым блеском привычное слово, придав ему неожиданное значение или объединив с другими в сочную метафору. Там, где Китс просто использовал всё богатство английской лексики, Гюго был принуждён изворачиваться, пользуясь имеющимися скромными средствами. Правда, он пытался расширить возможности, употребляя забытые термины, например, названия деталей рыцарского снаряжения. Другим способом звукового расширения языка стало использование иноязычных имён собственных. А чтобы их употреблять, их надо знать. Гюго это удалось посредством жадного чтения, к которому он приохотился с детства, поглощая книги в кабинете чтения — нечто вроде платной библиотеки, куда они с братом ходили за книгами для матери.

От латыни литературный французский унаследовал и точность, и краткость выражений. Поэзии это грозило переходом в рифмованную прозу, если стихи сочинял не гений наподобие Расина или Лафонтена. Ритмическую бедность языка (ударение всегда на последний слог) Буало со товарищи пытались преодолеть усложнением правил рифмовки, введением ряда запретов, например на сочетание гласных в следующих друг за другом словах. В некоторых разрешалось произносить непроизносимые в обычной речи гласные окончания. Но в целом к началу XIX века французский стих отличался монотонностью и однообразием, преобладал так называемый александрийский стих — 12 слогов в строке, рифмовка АА ВВ СС и т. д. Привычных нам двух- и трёхстопных размеров, всех этих ямбов и дактилей во французской поэзии ввиду фиксированного ударения не имелось, она являлась силлабической, то есть учитывалось только количество слогов.

Французская письменность, как и английская, — традиционная, что означает почти полный разрыв между написанием и произношением. Для неё важно показать не как слово оглашается сейчас, а от какого корня оно происходит. Для поэтов это означало ориентироваться не только на звучание, но и на написание слова, что порождало ещё ряд запретов (при множестве омонимов во французском, одинаково звучащие слова запрещено было рифмовать, если они писались по-разному).

К тому времени, когда Виктор Гюго начал знакомиться со стихосложением, Франция уже более ста лет не знала великого поэта. Андре Шенье, казнённый в революцию, мог считаться таковым, но его стихи были опубликованы лишь в 1819 году, когда Гюго уже вполне сформировался как пиит. Известные нам по Пушкину Экушар-Лебрен, Делиль и прочие авторитеты того времени представляли собой второстепенных эпигонов классицизма.

Поэзия явно находилась в тупике. Впрочем, она пребывала в нём и весь предшествующий XVIII век, век прозы. Правила классицизма, благотворные в предшествующем столетии, выродились в узколобое педантство. Тот же Вольтер писал бесконечные трагедии, поэмы и послания, в которых не было никакого живого чувства, в отличие от его прозы.

Если Германия и Англия совершили к тому времени грандиозный скачок в литературе, у них появились и Гёте с Шиллером, старшие (Вордсворт и Кольридж) и младшие (Байрон, Шелли, Китс) романтики, а также не признанные при жизни Гельдерлин и Блейк, то Франция никем, за исключением Шатобриана (и то — прозаика), похвастаться не могла. Её слава передовой нации в XVIII веке, веке Просвещения, сыграла с ней плохую шутку, способствовав консервации наихудших приёмов классицизма. Французская поэзия коснела в своём самодовольстве и затхлости.

Впрочем, для острого ума мальчика латинская и французская классика представляла собой бесценное сокровище, углубляясь в которое можно было не замечать ничтожества настоящего. Как писал впоследствии Гюго, его любимыми спутниками на всю жизнь остались Вергилий и Тацит. Первый привлекал его своим сжатым и сильным стихом, широтой поэтического дыхания, с которой тот описывал и воинские подвиги, и прелести сельской жизни. «Энеида» — национальный эпос римлян — представляла собой образец для последующих эпопей в европейской литературе. Тацит, магистрат и историк, создал непревзойдённые образцы исторической прозы, с лапидарными, но яркими характеристиками героев и злодеев. Не мог Ларивьер не познакомить его и с другом Вергилия — мудрецом Горацием, а также с Овидием и другими поэтами Рима. Греческого же языка касались поверхностно, и Гюго в нём силён не был.

Во французской словесности дети изучали басни Лафонтена, поэта, по своему значению стоящего гораздо выше Крылова в русской поэзии, ибо он считается бесспорным поэтическим гением, из одного ряда с Мольером и Расином. Затем шло чтение комедий и трагедий этих драматургов, а также Корнеля, и поэтических трудов Буало. Знакомились ученики и с проповедями и речами Боссюэ. Мальчик определялся со своим отношением к школьным авторитетам. Скажем, Расина он невзлюбил, а подростком в подражание Лафонтену (которого в стихах пожилого возраста Гюго называл «заклинателем змей») сочинил басню.

Изучая латынь, Виктор постигал особенности французской орфографии — от какого корня происходит то или иное существительное или глагол? На всю жизнь он сохранил свои собственные предпочтения в написании иных слов, и ему приходилось порой вступать в пререкания с редакторами и типографиями. Он писал poёte, а не poèt, lys против предлагавшегося при наборе lis. Любовь к слову, филологическая подготовка и чуткое ухо к живому языку помогали ему всякий раз делать наилучший выбор из лексикона.

Для человека, родившегося в 1802 году, революция была недавним прошлым. Гюго вырос в окружении людей, в основе своей сформировавшихся ещё при старом режиме, но прошедших через испытания 1789—1799 годов. Он всегда впоследствии соотносил себя с теми бурными и кровавыми событиями. Революция означала грандиозный социальный и политический эксперимент, невиданный ещё в истории. Достаточно вспомнить политику дехристианизации — в католической стране! Процесс над королём и его казнь, массовый террор, введение призывной армии, война почти против всей Европы... Франция пережила невероятные потрясения, но тем удивительнее был тот факт, что в годы детства Гюго о революции вспоминали сравнительно редко. Фигура Наполеона заслонила собой недавнее прошлое.

Император олицетворял собой симбиоз революции и привычного образа жизни. Однако удар, нанесённый старым институтам и церкви, был настолько силён, что навсегда изменил менталитет французов. При всей своей буржуазности, их мещанство носило отныне отпечаток эгалитаризма и светскости. Наследие революции означало лидерство в мире мысли, что льстило сознанию французов. Воспитание и образование, полученные Гюго, носили отпечаток той переходной эпохи.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: