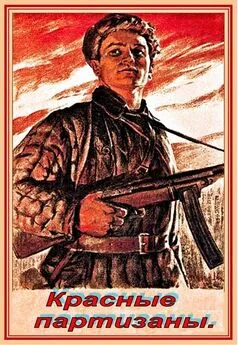

Иван Артемьев - В эфире партизаны

- Название:В эфире партизаны

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Воениздат

- Год:1971

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Иван Артемьев - В эфире партизаны краткое содержание

В эфире партизаны - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

— Похлопочем вместе, — сказал, улыбнувшись.

Прошло немного времени, и Елизавета Федоровна с дочерьми Тамарой, Галиной и Светланой приехала в Москву. Пришлось мне срочно устанавливать в квартире «буржуйку», вместо разбитых стекол вставлять в рамы фанерные прямоугольнички, запасать дрова.

Все это, конечно, делалось урывками, чаще по ночам. Работали ведь не «от сих до сих». Сплошь и рядом приходилось находиться в отделе сутки напролет.

Связи с партизанами неуклонно расширялись. Огромное внимание уделяли им организаторы и руководители партизанского движения республик и областей, ЦК ВКП(б), Советское правительство. Благодаря этому в исключительно короткое время была создана такая радиосвязь, которая дала возможность Центральному Комитету ВКП(б) и Верховному Главнокомандованию оперативно руководить самоотверженной борьбой сотен тысяч народных мстителей, превратить партизанское движение в грозную для врага силу.

Между прочим. ЦШПД в начальный период имел намерение использовать для связи между отрядами почтовых голубей. В штате нашего отдела даже имелось специальное отделение почтово-голубиной службы. Им руководил интендант 3-го ранга А. П. Орлов. Он, прямо скажем, много потрудился, но, к сожалению, по ряду причин крылатые курьеры применения не нашли. Не получило распространения и использование в этих целях собак. В условиях Великой Отечественной войны для партизанской связи оказалось приемлемым только радио. Командиры соседних отрядов поддерживали контакт друг с другом и с помощью курьеров. Вначале это вызывалось нехваткой радиосредств, а в последующем — различными осложнениями боевой обстановки.

Добровольцы

Организация широкоразветвленной партизанской радиосвязи требовала огромного количества радистов. И не только хорошо обученных, подготовленных уверенно вести прием и передачу, по и достаточно разбирающихся в радиотехнике, чтобы в случае надобности устранять возникающие в рациях неисправности; мы нуждались в людях, способных стойко и мужественно переносить все тяготы суровой партизанской жизни.

Еще в январе 1942 года по ходатайству Центрального Комитета Компартии (большевиков) Белоруссии ЦК ВКП(б) решил создать в Москве специальную школу, которая бы готовила радистов для партизанских отрядов. Начальником этого учебного заведения назначили Ивана Савельевича Комиссарова, бывшего секретаря Витебского обкома КП(б)Б, хорошего организатора. Его заместителем стал П. А. Шустовский, ранее работавший в Наркомате связи СССР. Вместе с комиссаром спецшколы Василием Ивановичем Кретининым эти люди внесли немалый вклад в создание первой кузницы квалифицированных партизанских радистов.

В школу зачислялись только комсомольцы-добровольцы, в основном со средним образованием. Кстати, и впоследствии принцип добровольности оставался главным.

Высокий общеобразовательный уровень молодежи, ее горячее стремление как можно быстрее стать полноценными бойцами за честь и независимость своей Родины дали возможность установить сокращенный срок обучения — всего пять-шесть месяцев.

Занятия начались 2 февраля. На организацию учебного процесса ушло около месяца. Стоит ли говорить, какую огромную работу в этот самый трудный период проделало руководство школы, и прежде всего ее начальник — Иван Савельевич Комиссаров.

Рослый, плотный, с открытым мужественным лицом, он был внимателен и заботлив к людям. В то же время постоянно проявлял высокую требовательность к себе и подчиненным. Иван Савельевич умел быстро и обстоятельно разобраться в любом деле, всячески поддерживал хороших работников, строго взыскивал с тех, кто допускал ошибки. Стилем своей работы, да и внешним обликом, он в какой-то степени напоминал чекиста славной школы Ф. Э. Дзержинского. Кстати сказать, таким же он остался и сейчас.

Нелегко было учить и учиться в первой школе радистов-партизан. В ней занималось 200 курсантов, располагая всего тремя комплектами радиостанций. Совершенно отсутствовали наглядные пособия. Не лучше было и с организацией практических занятий и тренировок. Школа испытывала большую нужду в головных телефонах, звуковых генераторах, телеграфных ключах и во многом другом оборудовании, необходимом для обеспечения нормального учебного процесса. Не хватало преподавателей; половина из них работала по совместительству. И, собственно, никто не имел опыта подготовки радистов для партизанских отрядов, где что ни шаг, то специфика, где почти ничто не схоже с условиями и практикой армейской радиосвязи.

А самая главная трудность состояла в том, что курсанты не имели возможности поработать на той радиоаппаратуре, с которой им предстояло отправиться в неприятельский тыл. Не получали они и практики по обеспечению ближних и дальних радиосвязей. В том и другом случае руководство школы решительно ничего не могло предпринять. Голод на радиосредства испытывался тогда даже в действующих частях и соединениях Красной Армии…

Тем не менее школа действовала. Многие ее выпускники уже успешно работали у партизан. Среди них прежде всего следует назвать Виталия Анатольевича Загоровского.

Накануне Великой Отечественной войны Виталий окончил десять классов средней школы в городе Верея, что недалеко от Москвы. Его отец Анатолий Иванович, пятидесятичетырехлетний врач, ушел на фронт в самом начале войны. Враг вскоре оказался на подступах к советской столице. Виталию вместе с семьей пришлось эвакуироваться в Горьковскую область.

В Горьком узнали, что придется ехать еще дальше, в Новосибирск. Виталий разыскал горвоенкомат и решительно потребовал:

— Отправьте на фронт. Буду вместе с папой защищать страну.

В горвоенкомате не менее решительно ответили:

— Сначала подрасти.

Отказ не обескуражил комсомольца. Он направился в обком ВЛКСМ. Там сказали то же самое. Он просил, настаивал, спорил, доказывал, что ему никак нельзя не воевать — он же был комсоргом класса!

Может, последний довод и подействовал. В обкоме пообещали направить на спецзадание.

Виталий вернулся к матери окрыленный.

— В Москву, мамочка, направили! На спецзадание.

Юлия Владимировна всплакнула, попыталась было отговорить сына, но вскоре поняла — решение его твердо.

В Москву из Горького Загоровский ехал вместе с Жемчужиным, Рыбкиным и Зверевым. В пути гадали — что же это за задание? Предполагали разное. Но твердо верили в главное — им разрешат воевать.

В Москве ребятам предложили пойти учиться в партизанскую радиошколу.

— Вот это мне и надо! — радостно воскликнул Виталий.

Загоровский с головой ушел в учебу. В августе вместе с выпускником радистом Кобозевым он уже переходил линию фронта между Невелём и Велижем — в районе Усвят. Затем их пути должны были разойтись. Кобозев оставался в местном отряде, а Загоровскому в составе отряда имени Гастелло надлежало следовать в Полесье. Но вскоре друзья встретились вновь. При переходе железной дороги Москва — Минск Виталий отбился от товарищей. Пришлось, скрепя сердце и горько проклиная себя за оплошность, вернуться к озеру, где остались местные партизаны.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: