Иван Шевцов - Орел смотрит на солнце

- Название:Орел смотрит на солнце

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательство ЦК ВЛКСМ «Молодая Гвардия»

- Год:1963

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Иван Шевцов - Орел смотрит на солнце краткое содержание

«У нас в Крыму говорят, что глядеть прямо на солнце могут только орлы. Я думаю, что писатель своим мысленным взором всегда должен видеть свое солнце. Это солнце каждого из нас — Родина, Советская Россия!»

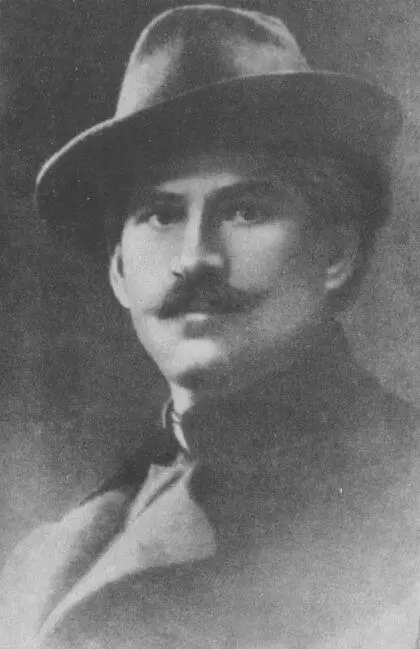

О горном орле нашей отечественной литературы, о большом художнике слова Сергееве-Ценском и рассказывает книга Ивана Шевцова «Орел смотрит на солнце».

Впервые эта книга под названием «Подвиг богатыря» была издана небольшим тиражом в 1960 году на родине Ценского, в Тамбове, и уже стала библиографической редкостью.

В настоящее, массовое издание автор внес некоторые исправления и дополнения.

Орел смотрит на солнце - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Писатель слышал, как соседка по даче корила своего жильца ленивого Сеид-Мемета: «Вот, видишь, работящий какой немке попался, а ты!.. Ты бы хоть по хозяйству об чем-нибудь подумал, мне бы помог… Ах, лодырь божий!» И отвечал не спеша Сеид-Мемет: «Твой ум — сам думай, мой ум — сам думай… Мой ум тебе дам, — сам как буду?»

«И не давал ей своего ума. По целым дням сидел на берегу в кофейнях, забравшись с ногами на грязный табурет, курил трубку, давил золу корявым пальцем, много слушал, мало говорил».

Откуда-то снизу раздавался голос соседки Устиньи, матери маленького упрямого Максимки, который ходил по косогору с кошелкой и собирал навоз.

«— Ты игде там?.. Максимка!.. Максимка, шут! — кричит Устинья.

— А-а? — лениво отзывается он, сидя верхом на своей кошелке и разглядывая божий мир сквозь желтое стекло от разбитой кем-то здесь пивной бутылки».

И сколько еще подобных картин вошло на долгие годы в ясную и цепкую память писателя.

А пока строили дом, хозяин писал. Первым в Алуште был написан рассказ «Уголок». Полным ходом шла работа над «Бабаевым».

Роман «Бабаев», несомненно, был событием в русской литературе начала XX века. Он родился в вихре первой русской революции, потрясшей основы русской монархии. Он, как и предыдущие повести и рассказы Ценского, был предельно современен и злободневен. В нем в ярких картинах и образах поставлены острые общественно-политические вопросы. «Бабаев» — в равной степени социальный и психологический роман.

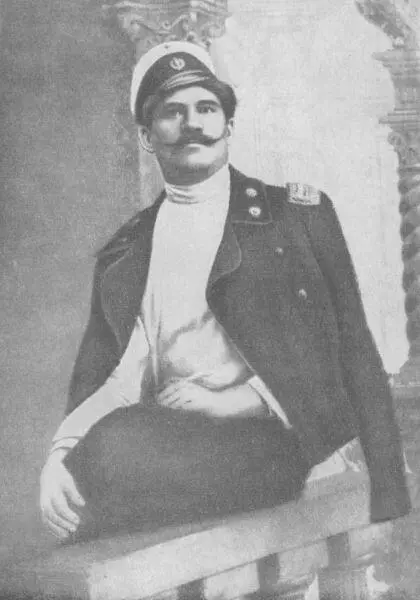

Действие в нем развертывается в 1904–1905 годах на юге России. Главный герой — армейский поручик Бабаев. Через Бабаева, но не всегда его глазами, писатель рассматривает события грозных лет.

— Кто такой поручик Бабаев? Он — явление социальное, дитя той общественно-политической атмосферы, в которой находилось русское офицерство в начале XX века. Политическая обстановка в стране, экономическая жизнь общества, естественно, отражались и на состоянии армии, которая была оплотом господствующего класса. По мере того как в стране нарастало и ширилось революционное движение, армия превращалась в полицию, что, конечно, не могло вызвать особого энтузиазма со стороны офицеров, не говоря уже о «нижних чинах». Политический строй дал глубокую трещину. Дворянское офицерство, составлявшее хребет армии, видело или интуитивно чувствовало свое ничем не отвратимое вырождение. Оно, разумеется, не сидело сложа руки, покорное судьбе, нет, — пыталось, и притом отчаянно, «спасти положение», то есть самого себя, цеплялось за многое и в первую очередь за «крутые, жесткие меры», что не выводило его из состояния духовной пустоты.

В этом отношении поручик Бабаев был типичным офицером, быть может, более умным и развитым, чем многие его сослуживцы. У него, как и у других офицеров, нет в жизни компаса, нет веры, нет идеала. Все зыбко, шатко, мерзко, особенно когда начинаешь размышлять над жизнью. Еще больше тупеешь.

«Горела лампа с разбитым пыльным зеленым абажуром. На некрашеном полу густо наследили сапогами. Пили. Давно уж начали пить — еще с обеда; играли в карты, бросали и снова пили». «Курили. Молчали. Овеяло близкой скукой. Скуку эту, страшную, длинную, какую-то серую, вдруг стало ясно видно Бабаеву: протянулась от одного до другого конца горизонта и смотрела на всех, изогнувшись, мутными глазами без блеска, без мыслей; так, тихо подняла неговорящие глаза и смотрела».

Нравится ли эта жизнь Бабаеву? Нет, конечно. Он не прочь бы жить другой жизнью, в которой, быть может, и он был бы совсем другим. Но он отлично понимает, что ничего другого не будет, что его жизнь изуродована навсегда, изуродована обществом, к которому он принадлежит, строем, которому он служит. И потому-то в нем жила «горькая и теплая обида: чего-то не было, что должно было быть, и уж никогда не будет больше». Никогда не будет больше, — он, как обреченный. Отсюда ненависть, злость до бешенства ко всем и всему, к правым и виноватым. За обиду мстят. Но Бабаев не видит, кому, собственно, мстить. Обществу, которое его породило и воспитало, то есть самому себе? И как мстить? «И для того, чтобы уйти от обиды, за которую некому и неизвестно чем мстить, Бабаев пил жадно…»

Чем отличается от Бабаева его начальник — командир роты Качуровский? Разве тем, что более глуп и оттого более груб. «Такое привычное было лицо Качуровского, загорелое от солнца, сизое от водки, несложное, ясное до последней мысли в глазах». И Бабаеву легко читать убогие мысли на лице своего командира. «Было ясно, что ругается он по привычке и по привычке ставит солдат под ружье. За обедом сегодня… он выпил столько, сколько пьет всегда, может быть больше, потому что была тарань на закуску…»

Бабаев бился над «огромной загадкой, которую нельзя было разгадать», над «бессмыслицей жизни, которой не искал уже оправдания. И становилось легко и пусто». Легко потому, что можно жить скотом или зверем, не задумываясь над понятиями «мораль», «честь», «достоинство». А пустота угнетала, хотя ему было все равно, что вокруг происходит, какое на Римме Николаевне платье, «все равно — ночь за окном или день, весна или осень». Ему все равно, потому что не живет он, а существует без цели и смысла. Он лишний и ненужный в этой жизни. Не нужна и власть, которую он оберегает, — впрочем, не очень-то усердно, потому что сознает ненужность ее.

Неглупый человек, он интуитивно чувствует, что в жизни произойдут коренные перемены, придет что-то новое. Оно, это новое, уже стучится, а точнее — грозной, неумолимой силой ломится в старые прогнившие ворота… Но Бабаев не может присоединиться к тем, кто несет знамя нового. Он не может стать на равную ногу со своим денщиком Гудковым, потому что Гудков для него не человек, а так, «нечто» — лакей, чужой и неприятный. А к тому же Бабаев не очень верит в способности гудковых создать новый порядок. Трагедия Бабаева в том, что он потерял смысл в жизни. Ему противно все: и его подчиненные и начальники. Он презирает и тех и других. Он индивидуалист-эгоист, для которого существует лишь собственное «я». В нем много ненависти и вовсе нет любви. «Полюбить — себя отдать… Как это кому-нибудь можно себя отдать?.. Да ведь самое дорогое во всей-то жизни и я сам! Что во мне, то и огромно…» — вот его мораль и философия. Для него уже ничего нет ценного и святого, возвышенного и прекрасного. Ничего!.. «Разве есть в мире, что нужно беречь? Красота?.. Саша, нет красоты! Это вы просто придумали красоту и поверили в нее, а ее нет… Никогда не было и нигде нет!..»

Говоря так, он все-таки охраняет покой и неприкосновенность противного ему адвоката, хотя это его и коробит. Что ж, такова служба. Он презирает и тех, с кем делает сообща грязное дело, — исправников, полицейских и прочих столпов монархии. «Мужиков едут усмирять они, Гресев с Журбою, но буду усмирять я, И они так уверены и спокойны именно потому, что я еду с ними, рота солдат и я. Для них неважно, кто я и что думаю, и неважно, что думает каждый из роты солдат. Нас нет. Есть шестьдесят винтовок и при них офицер — человек с золочеными погонами на серой шинели… Но он может забыть вдруг уставы и ничего не делать. Стоять и смотреть. Тогда что?»

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: