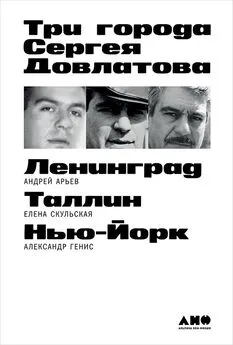

Андрей Арьев - Три города Сергея Довлатова

- Название:Три города Сергея Довлатова

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Альпина нон-фикшн

- Год:2021

- Город:Москва

- ISBN:978-5-0013-9389-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Андрей Арьев - Три города Сергея Довлатова краткое содержание

Все три города — неисчерпаемый кладезь сюжетов, которыми оплетена цельная жизнь их автора, незаурядного творца, с артистическим блеском рассказывавшего о нашем обыденном, но полном абсурдных ситуаций, существовании.

В каждом из этих городов остались друзья, которым дарование Сергея Довлатова казалось безусловным с дня знакомства — в пору, когда он еще мало кому был известен. Их мысли и воспоминания об ушедшем друге важны для тех, кто читает довлатовскую прозу, ставшую на наших глазах классической.

Три разных города, три разных, эстетически несхожих, но этически близких друг другу писателя — Андрей Арьев, Елена Скульская, Александр Генис — сошлись под одной обложкой, чтобы запечатлеть трехмерный образ Сергея Довлатова на карте отечественной словесности.

Три города Сергея Довлатова - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Довлатов постоянно рассказывал истории, мягко говоря, их героев не украшавшие. Эта позиция, и ангела бы превратившая в мизантропа, если не в циника, загадочным образом составила ему к концу жизни репутацию едва ли не филантропа, всеобщего заступника. И дело здесь даже не в том, что в жизни он был ярко выраженным бессребреником. На мажорный лад настраивают печальные — сплошь — сюжеты его прозы. Но — полагал Довлатов — чем печальней, тем смешнее. Вывода о том, что веселье есть норма жизни, из этого обстоятельства не получается. Жизнь, что о ней ни пой, грустна.

Тем привлекательнее какая-то нераскрываемая тайна довлатовской прозы, тайна кристально блещущей яркости его текста. Лежит она в области художественной этики автора. То есть в сфере, где искусство все никак не может совместиться с моралью. А совместившись — гибнет. Секрет довлатовского своеобразия нужно искать на этой пограничной полосе. Обаятельный секрет. Довлатов был убежден: зло, содержащееся во всех исписанных ворохах бумаги, никогда не окажется адекватным похотливой скуке какого-нибудь прыщавого кретина, вонзающего в горло случайному прохожему сапожное шило.

Если принять во внимание, что суть всякой органической, не подчиненной идеологии художественной системы незаметным для самого автора образом антиномична, то антиномиями довлатовской прозы являются понятия «норма» и «абсурд». Иногда прозаик называет мир «абсурдным», но иногда — «нормальным». Это плодотворное противоречие, ловить художника на подобных вещах можно только в неблаговидных целях. По Довлатову, жизнь человеческая абсурдна, если мировой порядок — нормален. Но и сам мир абсурден, если подчинен норме, утратил качество изначального хаоса.

Наличие ярко выраженных полюсов говорит о четко структурированной сердцевине. В крайности Сергей впадал постоянно, но безусловную содержательность признавал лишь за расхожими прелестями бытия. Одно из немногих назиданий Довлатова выражено в его «Ремесле» так: «Только пошляки боятся середины».

Художественный принцип Довлатова — довоплотить жизнью недовоплощенное, в ней дремлющее. Делается это всегда с улыбкой, потому что сама возможность подобного преображения для писателя — радостна.

Только художник с такими обостренно живописными зрением и фантазией, как у Довлатова, мог, например, придумать следующую, исключительную по простоте выражения шутку о кратчайшем способе воспроизведения образа Карла Маркса: нужно просто капнуть чернил на бумагу, растереть кляксу — и портрет готов… И пользовался бы успехом на любой «нонконформистской» выставке.

Подобной славы Довлатов не искал. Его усилия направлены не на «деконструкцию», а на поиски блуждающих, не разбирая дорог, персонажей. Автор поджидает их на обочинах жизни, особенно тех, кто с толпой не смешивается, — «лишних». И никогда одних не оставляет. Он думает о гармонизации хаоса, о недостижимом покое, о неведомом его героям «среднем пути». Характерна в этом отношении его политическая ориентация, которой у него не было. «После коммунистов я больше всего ненавижу антикоммунистов» — его ставшие весьма популярными слова. В абсурдном мире, изображенном в прозе Довлатова, «норма вызывает ощущение чуда», как сказано в «Заповеднике». В его случае норма есть запечатленное переживание трагикомичности всего сущего. Культивируемый Довлатовым жанр возник в поисках баланса между ужасным и смешным, на их стыке. Определим его одним словом — «трагикомедия».

С «нормой» в современном искусстве далеко не все ладно — как «справа», так и «слева». По статусу, да и просто житейски, Довлатов входил в круг художников, так или иначе заявлявших о своем «авангардизме», «нонконформизме» и т. п. И в Ленинграде, и в Нью-Йорке общался с Михаилом Шемякиным (учившимся в той же художественной школе, что и он), с Олегом Целковым, с Яковом Виньковецким… Но вот характерный штрих: даже решив написать сочувственное эссе о Шемякине, он сразу же уклоняется от оценки собственно художественных достижений героя: «Меня, откровенно говоря, волнует не живопись Шемякина, а его судьба». О появившемся в Нью-Йорке и знакомом по Ленинграду художнике сообщается на родину буквально следующее: «Промелькнул раза два в каких-то галереях <���…> выставил маленькую тусклую креветку…» Суждения такого рода устойчивы, едины для взгляда на искусство в целом. «Я у него картину приобрела из снобизма. Что-то белое… с ушками… Вроде кальмара… Называется „Вектор тишины“…», — говорит героиня «Заповедника».

Между прочим, и о восторгавшем его по-человечески Эрнсте Неизвестном Довлатов приватным образом умозаключает: «…насколько чудовищны его рисунки, настолько талантливы, мне кажется, его писания и устные рассказы». Неизвестный «…говорил при мне коллекционеру Нортону Доджу: „Жизнь — это горизонталь. Бог — это вертикаль, в точке пересечения — я, Микеланджело, Шекспир и Кафка“».

Срединный путь и в народных сказках, и в элитарных шедеврах представляется безнадежным. Довлатов выбрал именно его — самый рискованный и трудный. Эстетика его зависит от меры пропорционального распределения вымысла и наблюдения. В сфере творческой деятельности он стремился взглянуть на прозу нашей жизни так, как если бы она и сама по себе являла образчик искусства прозы.

Брошенные вскользь писательские замечания о других авторах не всегда у него разумны и справедливы. Зато всегда прямо относятся к художественному кредо того, кто их высказал. В письме к Нине Берберовой, оценивая достижения Владислава Ходасевича, Сергей Довлатов говорит: «Лично мне необычайно дорога в Ходасевиче принципиальная вразумительность речи и та восхитительная „банальность“, которой щеголял его любимец — Пушкин». «Банальность», разумеется, в кавычках. Имеется в виду «поразительная нормальность» Пушкина, мало кому — до Чехова — из наших великих писателей свойственная. Если свойственная вообще. Вот и сам Довлатов о Чехове отзывается так: «Его творчество исполнено достоинства и покоя, оно НОРМАЛЬНО в самом благородном значении этого слова, как может быть нормально явление живой природы». Довлатов говорит о нормальности как о «сочувствии общему ходу жизни». Выражается она в представлении об искусстве как «зеркале на большой дороге» — с его очевидной способностью отражать равно и брызги грязи, и освещенные солнцем верхушки дерев. И тем самым предоставляющее возможность беспристрастно «выразить любую точку зрения». Художник жизнь «осваивает», а не «преодолевает» — в этом Довлатов видит органическое преимущество избранного им литературного метода.

Не менее очевидно, что не существует одного зеркала на всех, у настоящего художника оно имеет свое зазеркалье, свою конструкцию, свой состав амальгамы. Определив его качество, мы оценим и долговечность зеркала, и заложенные в нем невидимые свойства.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: