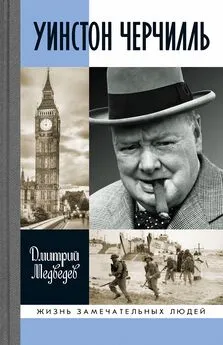

Дмитрий Медведев - Рули как Черчилль. Уроки лидерства, управления и власти

- Название:Рули как Черчилль. Уроки лидерства, управления и власти

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2020

- Город:М.

- ISBN:978-5-386-13864-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Дмитрий Медведев - Рули как Черчилль. Уроки лидерства, управления и власти краткое содержание

Первое место в этом списке безоговорочно занимает Уинстон Черчилль.

Черчилль был великим политиком и лидером, но в первую очередь он был руководителем, который мог справиться с любыми проблемами, и если бы он был нашим современником, то вполне мог бы быть топ-менеджером любой успешной компании.

Эта книга не банальная историческая биография, это разбор конкретных кейсов, правил и решений, которые позволят стать эффективным и успешным руководителем, который сможет повести за собой людей.

В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

Рули как Черчилль. Уроки лидерства, управления и власти - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Если ограниченность ресурсов признается повсеместно, то факт неполноты и асимметричности распределения информации пользуется уже меньшей популярностью. Еще менее популярен тезис об ограниченных интеллектуальных способностях человека и его зависимости от различных психоэмоциональных факторов. Согласитесь, неприятно осознавать, что ты не контролируешь полностью процесс принятия собственных решений и их последствий, что ты неспособен оценить ситуацию в целом и просчитать все варианты развития событий, что ты являешься заложником собственных когнитивных ограничений и мыслительных штампов. В этом смысле сам Черчилль не питал иллюзий относительно совершенной рациональности. Еще в своем первом труде об одной из колониальных кампаний он признавал «насколько мало отдельная личность, несмотря на всю искренность ее мотивов и все величие ее власти, способна на самом деле управлять и контролировать ход дел». В дальнейшем, уже на собственном опыте, он, не скрывая, заявлял, что ему приходилось действовать в мире «ужасных “если”». Он признавал, что бывают ситуации, когда «скрепляющие элементы могут лопнуть одномоментно», и тогда любая «политика, какой бы мудрой она ни была, становится тщетной», тогда «ни скипетр, ни гений-избавитель не властны над событиями» 30.

Черчилль часто постулировал, что руководители не могут предугадать последствия своих решений. Особенно когда речь заходит о таких событиях, как война. Заметив однажды, что «тем, кто выбирает момент для начала войн, не всегда доступно определить момент ее окончания», он добавит впоследствии: «Любой государственный деятель, поддавшись военной лихорадке, должен отлично понимать, что, дав сигнал к бою, он превращается в раба непредвиденных и неконтролируемых обстоятельств». «Злобная фортуна, безобразные сюрпризы и грубые просчеты» – вот, что будет «сидеть за столом совещаний на следующий день после объявления войны». В самом начале своей политической карьеры он произнес с трибуны палаты общин: «Если во время войны что-то и происходит правильно, то только благодаря случайности». Спустя сорок лет он повторит свою мысль: «Единственное, что можно определенно сказать о войне, – она полна разочарований и ошибок». Описывая мировой катаклизм, он констатировал, что подобные события «не имели повелителя; ни один человек не мог соответствовать их огромным и новым проблемам; никакая человеческая власть не могла управлять порождаемой войной ураганами; ни один взгляд не мог проникнуть за облака пыли от ее смерчей» 31.

Среди ученых критика совершенной рациональности началась в первой трети XX века. Ее можно найти как в работах представителей институциональной школы – Торстейна Веблена (1857–1929) и Уэсли Митчелла (1874–1948), так и неоклассиков. Например, Вильфред Парето (1848–1923) посвятил первый том своего объемного труда «Ум и общество» нелогическому поведению, которое охарактеризовал, как отсутствие логической связи между целями и средствами. В частности, он указывал на «многочисленные действия, совершаемые большей частью цивилизованных людей инстинктивно, механически, в силу привычки». Однако первым наибольший вклад в развитие указанного направления внес лауреат Нобелевской премии по экономике Герберт Саймон (1916–2001). Он предложил концепцию ограниченной рациональности, согласно которой, хотя люди и ведут себя преднамеренно рационально, они обладают этой способностью лишь в ограниченной степени 32.

В соответствии с подходом Г. Саймона, человек ограничен в способностях определять собственные цели и просчитывать последствия принимаемых им решений. При этом важно понимать, что ограниченная рациональность не просто отвергает факт бесплатного сбора и обработки информации. Речь идет о гораздо более существенных ограничениях. Указывая на этот нюанс, американские экономисты Ричард Нельсон (род. 1930) и Сидни Уинтер (род. 1935) отмечают, что существует «глубокое различие между ситуацией, когда происходит событие, которое предвидели, но считали маловероятным, и ситуацией, когда происходит нечто такое, о чем никогда не думали» 33.

По мнению Оливера Уильямсона (род. 1932), в концепции ограниченной рациональности важны оба слова: индивиды действуют рационально, стремясь минимизировать затраты на использование лимитированных ресурсов, но их деятельность ограничена познавательными и вычислительными способностями 34. Есть и более радикальные взгляды, ставящие под сомнение сам принцип рационального поведения человека с его предшествованием каждому действию определенного умственного процесса. Сторонники подобных взглядов утверждают следующее: если рассуждение тоже является действием и если каждому действию предшествует рассуждение, тогда получается, что и рассуждению предшествует рассуждение, только иного, более высокого, скажем, второго порядка, которое, в свою очередь, также является результатом рассуждения, только еще более высокого – третьего порядка. И так далее, пока не дойдем до таких умозаключений, которые не сформированы никакими рассуждениями. В результате, как заметил профессор Джеффри Ходжсон (род. 1946), получается дилемма: «Либо признать возможность действий, вообще говоря, не управляемых рассудком, либо предположить нерациональность самих рассуждений в том смысле, что они не управляются рассудком» 35.

Даже если оставить подобные дилеммы, концепция ограниченной рациональности позволяет сделать несколько выводов, принципиальных для понимания управленческой деятельности. Даниэль Канеман со своим коллегой Амосом Тверски (1937–1996) доказали, что большинство ошибок в оценке ситуации и принимаемых решениях вызвано не влиянием эмоций, а самим механизмом мышления. Людям свойственно экономить интеллектуальные ресурсы, обращаясь к различным эвристическим методам сбора информации и выбора подходящей альтернативы. Применение подобных методов приводит к появлению множества психологических ловушек, которые, в свою очередь, являются причиной неправильных расчетов и ошибочных суждений. К указанным ловушкам относятся: при работе с информацией – непропорционально большое значение отдается непротиворечивой, легко воспринимаемой и быстро вспоминаемой информации; при выборе альтернатив – более ценными представляются те варианты, которые сохраняют существующее положение дел или позволяют оправдать ранее принятые решения; при решении проблем наблюдается стремление подменять проблемы на более понятные и легкие; при оценке вероятностей – склонность опираться на недостаточное количество наблюдений с преувеличением когерентности (связанности) и казуальности (причинности) наблюдаемых явлений; при формировании суждений существенной является зависимость не только от содержания, но и от формы подачи информации, а также от неконтролируемого влияния неосознаваемых событий. Ситуация усугубляется тем, что подобные ловушки часто объединяются вместе, усиливая друг друга и затрудняя путь к правильному решению 36.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: