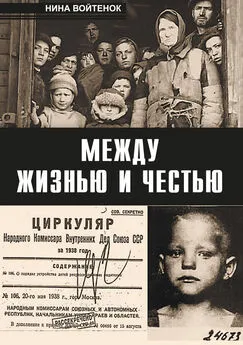

Нина Войтенок - Между жизнью и честью. Книга II и III

- Название:Между жизнью и честью. Книга II и III

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2022

- Город:Москва

- ISBN:978-5-907549-04-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Нина Войтенок - Между жизнью и честью. Книга II и III краткое содержание

Приграничное сражение, битва за Москву, «Ржевская мясорубка», операция «Багратион», Восточно – Прусская операция, война с Японией – всё это довелось пройти двадцатилетнему деревенскому пареньку вместе с боевыми товарищами.

Они шли сквозь огонь и воду, горели, замерзали, были не единожды ранены и контужены. Смелость, упорство, героизм танкистов-тральщиков не только несли победу, но и сохраняли вооружение КА и жизнь советского солдата.

Автором проведена огромная исследовательская работа, каждое утверждение, воспоминание подтверждено документами из архивов разных уровней.

Нина Фёдоровна с благодарностью отзывается о работниках ЦА МО города Подольска, утверждает, что в её работе весомую помощь оказали присланные архивом документы, особенно наградные листы отца.

Несмотря на документальность издания, материал излагается доступным, можно сказать, душевным языком, впрочем, как и всё творчество Н. Войтенок.

«Девизом всего моего исторического повествования, – говорит Нина Фёдоровна, – стали слова Президента РФ Владимира Путина: «Историю надо отображать честно, правдиво, чего бы это ни стоило».

Между жизнью и честью. Книга II и III - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Примечание. Подробности в книге 3 «Между жизнью и честью».

Командующий Западным фронтом Жуков так характеризовал весеннее наступление 1942 года: «Вероятно, трудно поверить, что нам приходилось устанавливать норму расхода боеприпасов – 1-2 выстрела из орудия в сутки. И это, заметьте, в период наступления!»

Писатель Вячеслав Кондратьев, участвовавший в боях у деревень Черново и Овсянниково с середины марта 1942 года в составе 132-й стрелковой бригады, рассказывал: «У нас на участке в марте-апреле наша артиллерия практически молчала. Артиллеристы имели в запасе три-четыре снаряда и берегли их на случай вражеской танковой атаки. А мы наступали. Поле, по которому мы шли вперед, простреливалось с трех сторон. Танки, которые нас поддерживали, тут же выводились из строя вражеской артиллерией. Пехота оставалась одна под пулеметным огнем. В первом же бою мы оставили убитыми на поле боя треть роты. От безуспешных, кровопролитных атак, каждодневных минометных обстрелов, бомбежек подразделения быстро таяли. У нас не было даже окопов. Винить в том кого-либо трудно. Из-за весенней распутицы с продовольствием у нас было плохо, начался голод, он быстро истощил людей, изможденный солдат уже не мог рыть мерзлую землю. В конце апреля меня ранило. К тому моменту в нашей роте из 150 человек осталось 11. Для солдат все тогда происходившее было трудными, очень трудными, но все-таки буднями. Они не знали, что это был подвиг».

Ржев был для Гитлера «плацдарм для прыжка на Москву», «ключ к Москве», стал «краеугольным камнем». Для Сталина Ржев – «пистолет, приставленный к виску».

Враг настолько укрепил участок «всеми средствами современного инженерного оборудования», что уже после ликвидации немецкого ржевско-вяземского плацдарма, было разрешено выехать группе преподавателей Военной академии им. Фрунзе для изучения немецких оборонительных позиций.

Историческая справка: «Командующему Калининским фронтом 11 января 42 г. 1 ч. 50 мин. № 170007

…В течение 11 и ни в коем случае не позднее 12 января овладеть Ржевом.

Ставка рекомендует для этой цели использовать имеющиеся в этом районе артиллерийские, минометные, авиационные силы и громить вовсю город Ржев, не останавливаясь перед серьезными разрушениями города.

Получение подтвердить, исполнение донести . И. Сталин».

Доктор философских наук, начальник Института военной истории Министерства обороны Дмитрий Волкогонов писал: «Ржев можно отнести к одной из самых крупных неудач советского военного командования в Великой Отечественной войне. И, как у нас водится, об этих трагических событиях написано всего несколько скупых строк. По-человечески это понятно: никому не хочется вспоминать о своих ошибках и просчётах, в том числе и знаменитым полководцам. В то же время долг памяти перед десятками тысяч погибших в ржевских лесах и болотах наших соотечественников, отдавших Родине всё, что они имели, требует вспомнить эти события.

Военачальники распорядились их судьбами и жизнями бездарно. Политики, привыкшие рассматривать человека как статистическую единицу, списали эти чудовищные потери на войну и забыли о людях и их праве на память. Это варварский, но, к сожалению, очень часто встречающийся в нашей трагической истории подход к человеческим судьбам, к цене человеческой жизни. Он ещё не изжит до конца, его отзвуки слышны и сегодня».

ОБОРОНА НЕМЦЕВ. На Ржевском выступе немецко-фашистские войска к середине лета 1942 года создали глубоко эшелонированную полосу обороны, прочно зарылись в землю. Только перед фронтом 30-й армии Калининского фронта, перешедшей с конца апреля 1942 года к обороне, немцы соорудили по переднему краю на видимую глубину более 500 дотов и блиндажей, семь километров противотанковых рвов, три с половиной километра лесных завалов. Оборона немцев была построена со знанием дела.

Каждый населенный пункт был превращен в самостоятельный узел обороны с дотами и железными колпаками, траншеями и ходами сообщения. Перед передним краем в 20-10 метрах устанавливались сплошные проволочные заграждения в несколько рядов. Каждый холм, каждая лощина, каждый перелесок нейтральной полосы были пристреляны вражеской артиллерией.

В обороне гитлеровцев был предусмотрен даже известный комфорт: наши русские березки использовались в виде перил лестниц и переходов, почти каждое отделение имело блиндаж с электропроводкой и двухъярусными нарами.

В некоторых блиндажах, а это были вкопанные в землю дома колхозников, находились никелированные кровати, хорошая мебель, посуда, самовары, даже коврики.

Основной особенностью немецкого инженерного оборудования местности на рубеже р. Вазуза и р. Гжать являлась система опорных пунктов в разрушенных деревнях и на высотах, соединенных между собой фронтальными траншеями. Траншеи опорных пунктов и соединительные траншеи между ними представляли собою узкие рвы с многочисленными площадками для пулеметов и ячейками для стрелков. Перед передним краем обороны противника были заложены минные поля и установлены проволочные заграждения (рогатки и спирали Бруно).

Противник умело использовал все складки местности, насыщая их снайперами и автоматчиками, которые простреливали каждый метр впереди лежащей местности. Направление огня в своем абсолютном большинстве было фланговым и косоприцельным. Минометы, расположенные на огневых позициях в различных точках обороны, могли быстро сосредоточивать огонь по одному пункту.

Оборонительные рубежи должны были сделать Ржев неприступным для советских войск со всех сторон.

Самое главное – всеми видами разведки Западного фронта не удалось вскрыть характер и начертание второго оборонительного рубежа противника. Войска КА имели достаточно полное представление о первой линии обороны противника: знали большинство огневых точек противника, его блиндажи, расположение ДЗОТов, минных полей и проволочных заграждений. О второй же линии обороны немцев почти никаких данных не было.

Для частей армии явилось полной неожиданностью организованная оборона противника на рубеже Большое и Малое Кропотово, Подосиновка, Жеребцово, Талица, где у немцев имелись глубокие траншеи с развитой системой ходов сообщения, ДЗОТы и блиндажи с перекрытиями в 4-6 накатов, танки и штурмовые орудия, зарытые в землю.

В начале декабря все многочисленные попытки советских войск развить небольшой первоначальный успех так и разбились о рубеж Васильки, Холм-Березуйский, Большое и Малое Кропотово, Подосиновка, Жеребцово, Талица, Стар. Мурзино, Хлепень, Пугачево.

Некоторые из этих старинных русских деревень несколько раз переходили из рук в руки, но преодолеть эту линию части 20-й армии так и не смогли. Не помогло ничего, ни ввод в сражение свежих сил, ни пополнение выбитых частей маршевыми ротами, ни упорство и массовый героизм войск. Немецкая оборона на ржевско-вяземском плацдарме и на этот раз оказалась непреодолимой для РККА.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: