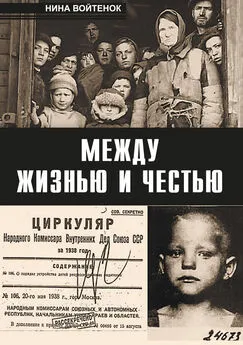

Нина Войтенок - Между жизнью и честью. Книга II и III

- Название:Между жизнью и честью. Книга II и III

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2022

- Город:Москва

- ISBN:978-5-907549-04-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Нина Войтенок - Между жизнью и честью. Книга II и III краткое содержание

Приграничное сражение, битва за Москву, «Ржевская мясорубка», операция «Багратион», Восточно – Прусская операция, война с Японией – всё это довелось пройти двадцатилетнему деревенскому пареньку вместе с боевыми товарищами.

Они шли сквозь огонь и воду, горели, замерзали, были не единожды ранены и контужены. Смелость, упорство, героизм танкистов-тральщиков не только несли победу, но и сохраняли вооружение КА и жизнь советского солдата.

Автором проведена огромная исследовательская работа, каждое утверждение, воспоминание подтверждено документами из архивов разных уровней.

Нина Фёдоровна с благодарностью отзывается о работниках ЦА МО города Подольска, утверждает, что в её работе весомую помощь оказали присланные архивом документы, особенно наградные листы отца.

Несмотря на документальность издания, материал излагается доступным, можно сказать, душевным языком, впрочем, как и всё творчество Н. Войтенок.

«Девизом всего моего исторического повествования, – говорит Нина Фёдоровна, – стали слова Президента РФ Владимира Путина: «Историю надо отображать честно, правдиво, чего бы это ни стоило».

Между жизнью и честью. Книга II и III - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

ТАКТИКА ОБЕИХ СТОРОН. Немцы постоянно переигрывали части нашей армии в тактическом отношении, проявляя инициативу, изобретательность и столь необходимое в обороне упорство. Это можно продемонстрировать несколькими примерами.

В частности, в период артиллерийской подготовки все огневые средства противника молчали, прислуга отсиживалась в укрытиях, оставляя только наблюдателей, на обязанности которых лежало своевременно сигнализировать своей артиллерии и минометным батареям об открытии заградительного огня по угрожаемым участкам, что приводило к отсечению нашей пехоты от танков и заставляло ее залегать вблизи атакуемого объекта. Танки же, атакуя объект без поддержки пехоты, не достигали желаемых результатов.

Пехота, поднимаясь в атаку, чаще всего скучивалась, поэтому несла большие потери и атака, как правило, захлебывалась. Помимо этого, время перехода в атаку часто переносилось, батальоны и полки иногда долго находилась на исходных рубежах, на совершенно открытой местности, напрасно теряя людей и расстраивая свои боевые порядки еще до наступления. Кроме того, атаки проводились, как правило, днем, что также вызывало излишние потери в живой силе.

Командиры рот и батальонов получали боевые приказы от вышестоящих начальников с большими задержками. Об огневых точках противника стрелковые подразделения узнавали, только испытав на себе их огневое воздействие.

У некоторых командиров отсутствовала элементарная военная хитрость. Часты были атаки в лоб, Вредно сказалась и практика посылки подкрепления мелкими группами прямо в бой, когда бойцы и командиры еще совсем не знали друг друга.

Отсутствовали маскировочные халаты, что сильно демаскировало пехоту на снегу и также приводило к излишним потерям. Командиры часто не проявляли должной заботы о подчиненных. Как обычно, бойцы не спали по несколько дней подряд, имелись перебои в питании.

Танковые войска, не имея точных данных о расположение огневых точек противника, особенно его системы ПТО, попадали под огонь противотанковых орудий противника, подрывались на минных полях и несли большие потери.

Общевойсковые командиры при постановке задач танковым подразделениям ограничивались, как правило, только указанием направления движения танков вместо организации детального взаимодействия на местности.

Как правило, танковые командиры плохо владели обстановкой, складывающейся на тех или иных участках наступления.

Ожесточенные бои шли за деревню Полунино у Ржева. Конев и Лелюшенко наступали в стиле Первой мировой войны, десятки раз бросая свои дивизии в атаки на одни и те же рубежи. Взаимодействие между частями было слабым, инициатива не поощрялась. Все атаки на Полунино методично и однообразно велись с севера, так как к западу от села на штабной карте значилось непроходимое болото. Только на восьмой день кровавой бойни послали разведчиков, которые обнаружили, что оно давно высохло. Через него пустили «тридцатьчетверки», и за два часа деревня была взята.

Примечание. Старые карты подтверждают выводы историков о том, что СССР собирался воевать на чужой территории .

Сражаться за Ржев предстояло в лесистой, во многих местах заболоченной местности, с небольшими, но разливающимися во время дождей реками Держа, Вазуза, Гжать, Осуга, Бойня, Сищка.

В конце июля пошли дожди, и дороги сделались труднопроходимыми. Многие участники боев под Ржевом подчеркивают, что такой тяжелой местности, такого бездорожья им не пришлось встречать всю войну.

Справка.28 июля 1942 года, И. В. Сталиным как наркомом обороны был подписан приказ № 227, ставший одним из важнейших и жесточайших документов войны. В приказе, в частности, говорилось: «Отныне железным законом дисциплины для каждого командира, красноармейца, политработника должно явиться требование – ни шагу назад без приказа высшего командования».

Ржевско-Вяземский плацдарм стал местом крупнейших танковых сражений 1942 года.

Принято считать, что активными наступательными действиями советских войск на ржевско-вяземском плацдарме удалось не позволить немецкому командованию перебросить войска из района выступа под Сталинград.

Все это верно лишь отчасти и слишком слабое утешение для оправдания потерь подобного масштаба. Известно, что в боях под Сталинградом участвовало в общей сложности 27 советских армий, под Ржевом – 42 армии. И потери под Ржевом намного больше.

В ходе летней Ржевско-Сычевской операции в районе Погорелого Городища с 7 по 10 августа проходила танковая битва, в которой с обеих сторон участвовало до 1500 танков. А во время одноименной осенне-зимней операции (операции «Марс») по сведениям американского исследователя Глантца только с советской стороны было задействовано 3300 танков. Здесь воевали будущие маршалы бронетанковых войск А. X. Бабаджанян, М. Е. Катуков, генерал армии А. Л. Гетман.

Только за август потери в танках в 30-й армии составили 261, в 5-й армии – 100, а в армиях и корпусах Западного фронта (у Карманова) – 680, из них 311 безвозвратно, всего – 1085 танков (данные не по всем армиям).

Наши войска, взяв несколько деревень, потеряли 52 процента от всех сил, брошенных в бой. В этих боях Красная Армия теряла до 8000 человек – почти дивизию – в день.

Ветеран 30 армии 52 с.д. Шакиржанов Х.А. вспоминает:

«Почему под Ржевом каждый шаг нам доставался ценой большой крови? Уж не потому ли, что мы плохо воевали? Нет и нет, боевой дух у нас был высок, однако многого нам не хватало: и вооружения, и боеприпасов, и опыта. Сказывалась нехватка квалифицированных офицерских кадров, неграмотное решение ряда тактических вопросов под Ржевом со стороны высшего командования. Кто же в основном командовал в начале войны? Это директора школ, предприятий и заводов».

Связист П.П. Шеховцев из 215-й с. д 30-й армии считает:

«Выбор места наступления – Ржев – самый неудачный на всем Калиниинском фронте. Наступление на город через Волгу, на её высоком берегу…, да ещё при тех технических средствах, которые мы имели во время наступления, не могло иметь каких-либо шансов на успех и вело к излишним потерям. Неужели наше верховное командование не нашло лучшего места для наступления?»

А. Шумилин вспоминал в мемуарах:

«Мы несли большие потери и тут же получали новое пополнение. Каждую неделю в роте появлялись новые лица. Среди вновь прибывающих красноармейцев были в основном деревенские жители. Попадались среди них и городские служащие, самые мелкие чины. Военному делу прибывающие красноармейцы не были обучены. Солдатские навыки им приходилось приобретать в ходе боев. К линии фронта их вели и торопили. … Для нас, окопников, война велась не по правилам и не по совести. Противник, вооруженный «до зубов», имел все, а мы ничего. Это была не война, а побоище…».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: