Дмитрий Киселёв - Бухта Тихая. 30 лет нетихой жизни

- Название:Бухта Тихая. 30 лет нетихой жизни

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2021

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:978-5-9965-0600-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Дмитрий Киселёв - Бухта Тихая. 30 лет нетихой жизни краткое содержание

Три десятилетия крошечный поселок в бухте Тихая острова Гукера был центром человеческого присутствия в одном из самых отдаленных уголков Арктики. Станции принадлежит приоритет во многих направлениях советских полярных исследований, таких как регулярное радиозондирование верхних слоев атмосферы, тестирование первых автоматических метеоприборов и использование ветровой энергии. Бухта Тихая стала одной из первых полярных станций СССР, где женщины трудились наравне с мужчинами. В наши дни она является уникальным памятником российской полярной истории, служит сезонной базой национального парка «Русская Арктика» и активно посещается круизными судами.

При подготовке книги автором использовался большой объем источников, включая неопубликованные документы, хранящиеся в отечественных архивах от Санкт-Петербурга до Красноярска. Особое место среди привлеченных материалов занимают устные воспоминания и фамильные фотографии ветеранов станции – Н. Н. Казаковой, В. Г. Чумака, а также супругов Н.В. и З. С. Лебедевых.

Автор выражает глубокую признательность Александру Зисману и компании «Инфосистемы Джет» за помощь в издании книги.

В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

Бухта Тихая. 30 лет нетихой жизни - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

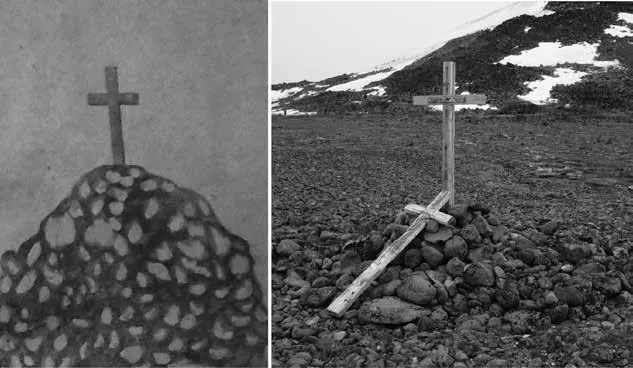

Слева: могила И. Зандера в б. Тихая в 1931 г. Из кн. М. И.Иванычука «14 месяцев на Земле Франца-Иосифа» (Харьков: 1934). Справа: то же захоронение летом 2012 г.

Новодел заменяет исторический крест 1914 г., лежащий рядом. Фото автора

В середине марта 1914 г. на скале Рубини появились первые птицы. В течение трех дней седовцы настреляли 230 люриков и кайр, однако самым важным трофеем стала нерпа, добытая штурманом Сахаровым. Свежее мясо и кровь сотворили чудо, быстро подняв с коек даже безнадежных с виду цинготников. Однако уже 18 марта всеобщая радость уступила место скорби, когда две изможденные фигуры вышли к кораблю из снежной пустыни. Обмороженные и бредущие на последних остатках сил, Линник и Пустошный вернулись из своего похода, принеся весть о смерти Седова. По их словам, «полюсная партия» прошла всего около двухсот километров из почти двух тысяч. В первые дни им приходилось преодолевать сильный встречный ветер при сорокаградусном морозе. На седьмой день пути Седов уже не мог идти, однако продолжал упорно отвергать просьбы спутников о возвращении. Когда маленький отряд проходил мыс Норвегия на о. Джексона, Седова уже приходилось везти на нартах. 26 февраля температура поднялась до – 16 °C, внушив начальнику оптимизм. Он пытался охотиться на бродившего вокруг медведя и не переставая твердил о том, что остров Рудольфа должен лежать неподалеку. На последних переходах он часто впадал в кратковременное забытье, но тут же проверял направление движения нарт по компасу, который не выпускал из рук. Седов уже не мог принимать пищу и умер в два часа пополудни 5 марта 1914 г. Все происходившее после этого по сей день окутано тайной. Со слов матросов, они решили добраться до бухты Теплиц, чтобы пополнить запасы продуктов и керосина. Отдохнув и выбросив все ненужное снаряжение, они намеревались вернуться в бухту Тихая вместе с телом начальника. Выполнению плана помешала широкая полынья, якобы преградившая им путь у западного побережья о. Рудольфа. По утверждению Пустошного и Линника, они похоронили Седова в месте, которое оба отождествляли с мысом Бророк. Хотя матросы были не слишком сильны в навигации и вполне могли ошибиться, подавляющее большинство седовцев не стали подвергать их слова сомнению. Исключением был доктор Кушаков, пригрозивший Пустошному и Линнику судебным преследованием и по возвращении действительно инициировавший дознание по делу о смерти Седова. В ходе следственных мероприятий матросы были освобождены от каких-либо подозрений, однако захоронение исследователя с тех пор так и не было найдено. 12

После гибели Седова личный состав сосредоточился на завершении научной программы экспедиции и собственном спасении. 21 марта офицерский совет постановил распространить изыскания на близлежащие острова архипелага. В конце того же месяца Пинегин и матрос Андрей Инютин совершили 13-дневную экскурсию на мыс Флора и остров Белл, оставив сообщения для потенциальных спасателей. В то же время Владимир Визе завершил опись бухты и острова Скотт-Келти, едва избежав нападения белого медведя – мыс Медвежий к югу от скалы Рубини был назван в память об этом инциденте. В апреле-мае 1914 г. Визе и его друг Михаил Павлов обошли весь о. Гукера, впервые выполнив его топографическую и геологическую съемку. В ходе этих работ Визе были проведены первые гляциологические исследования, давшие последующим поколениям полярников точку отсчета в наблюдениях за движением местных ледников.

Лето вступало в свои права и 23 июля «Суворин» впервые за многие месяцы закачался на волнах. Еще через три дня шторм окончательно очистил бухту ото льда.13 30 июля 1914 г., приспустив флаг в память о Седове и Зандере, шхуна отправилась в обратный путь на родину. По пути седовцы еще раз зашли за топливом на мыс Флора, пустив на дрова последние остатки «Элмвуда» и с изумлением обнаружив на джексоновских руинах двоих членов полярной экспедиции Георгия Брусилова – штурмана Валериана Альбанова и матроса Александра Конрада. В апреле 1914 г. штурман покинул дрейфующую шхуну «Святая Анна» во главе отряда из 13 человек. Потеряв при разных обстоятельствах почти всех своих спутников, Альбанов добрался до мыса Флора после трехмесячных скитаний среди дрейфующих льдов и каменистых пустынь архипелага. Штурман и матрос уже готовились к новой зимовке, когда появление «Суворина» положило конец их мытарствам. Оставив на мысе Флора небольшой запас провианта, экспедиция подошла к южному побережью о. Земля Георга и, убедившись в отсутствии там людей Альбанова, взяла курс на Архангельск. 14

Тем временем в России общественное мнение сподвигло правительство на поиски трех (!) числящихся пропавшими полярных экспедиций. По иронии судьбы, сочувствовавший Седову, но отвергший его план морской министр Иван Григорович был вынужден потратить 500000 рублей на поиски упрямого гидрографа. Помимо Седова искать предстояло команды Георгия Брусилова и геолога Владимира Русанова, также сгинувших без следа в 1912 г. В марте 1914 г. руководство спасательной операцией было поручено капитану 1 ранга Исхаку Ислямову. Помимо военного транспорта «Печора» под его общим командованием оказалось три промысловых судна, зафрахтованных в Норвегии. Барк «Эклипс» был отдан в руки прославленного ледового капитана Отто Свердрупа, шхуна «Андромеда» досталась шкиперу Григорию

Поспелову, а сам Ислямов поднял свой флаг на борту тюленеловного барка «Герта» [4] Построенная в 1884 г., 250-тонная «Герта» участвовала в первой норвежской экспедиции к берегам Антарктиды в 1893–1894 гг.

. В историю отечественных полярных исследований эта экспедиция вошла главным образом благодаря летчику Яну Нагурскому, прикомандированному к спасателям и в августе-сентябре 1914 г. совершившему ряд полетов на гидроплане Farman MF.11 вдоль западного побережья Новой Земли. Нагурский положил начало истории отечественной полярной авиации, однако не менее важной была работа радистов. Все спасательные суда были оснащены радиостанциями дальнего действия, что позволило Ислямову своевременно реагировать на изменения оперативной обстановки. Так, направляясь к Новой Земле, он получил сообщение с «Андромеды» о том, что следы стоянки «Суворина» и послания Седова обнаружены у полуострова Панкратьева. В соответствии с полученно информацией, «Герта» повернула к Земле Франца-Иосифа, разминувшись с идущим домой «Сувориным» где-то между 75 и 76º северной широты. 22 августа 1914 г. Ислямов высадился на мысе Флора, где узнал о событиях седовской и брусиловской экспедиций из ожидавших его писем. Каперанг также тщетно пытался отыскать хоть какие-то следы пропавших спутников Альбанова на Земле Георга, однако главными его подвигами стали торжественный подъем национального флага на мысе Флора и… переименование архипелага в «Землю Романовых». За тринадцать лет до того российский триколор уже взвивался над мысом Флора благодаря адмиралу С.О.Макарову, однако инициатива последнего осталась незамеченной. В условиях разразившейся мировой войны все обстояло по-другому: поступок Ислямова был благосклонно воспринят нацией как молодецкий выпад в сторону враждебной Австро-Венгрии, хотя новое название островов не прижилось. В 1915 г. «Андромеда» последней из кораблей Российский Империи пыталась посетить ЗФИ, однако льды не дали капитану Поспелову подойти к ее южным островам ближе, чем на 70 морских миль. 15

Интервал:

Закладка: