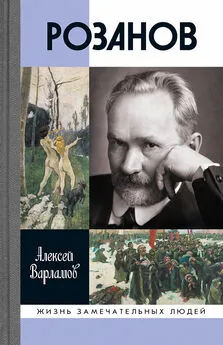

Алексей Варламов - Розанов

- Название:Розанов

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2022

- Город:Москва

- ISBN:978-5-235-04492-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Алексей Варламов - Розанов краткое содержание

Розанов - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

После этого в семье «настала окончательная нищета». Однако письмо Голлербаху было написано в голодные послереволюционные годы в Сергиевом Посаде, когда Розанов действительно питался очень скудно и одно ощущение могло не просто наложиться, но затмить другое. А вообще-то в пору розановского детства корова стоила 5–7 рублей, так что при такой пенсии купить новую большого труда, наверное, не составляло. В. В. писал, что мать не умела пенсией распоряжаться, и деньги, которые они получали два раза в год по 150 рублей, разлетались за три-четыре месяца, а вот если бы получали каждый месяц по 25 рублей, то при своем домике и огороде могли бы существовать. И все же главное несчастье семьи состояло не в деньгах или в их недостатке.

Оно явилось в 1864 году в образе конкретного человека, своего рода злого гения Розановых. Это был некто Иван Воскресенский, «нигилист-семинарист», снимавший комнату в розановском доме, но в отличие от других нахлебников задержавшийся в этом месте надолго. Отроку Василию было восемь лет, когда Воскресенский сошелся с Надеждой Ивановной, будучи вдвое ее моложе, и фактически стал детям «вотчимом».

«Мама, невинная и прекрасная, полюбила его, привязалась старою – бессильною – несчастною любовью», – вспоминал Розанов незадолго до смерти, когда тон его по отношению к матери сделался примирительным и он «вызвал тень ее из гроба» и «страшно с нею связался» (письмо Голлербаху), «и ее грехи, слабости, несчастие – все так люблю, люблю и целовал бы ее худенькое, больное личико и худенькие руки» (письмо о. Павлу Флоренскому), однако в ту пору это была настоящая семейная война. Каким был по характеру мамин сожитель, зачем нужна ему была вдова с многочисленным потомством, действительно ли он хоть сколько-нибудь любил ее – все это доподлинно неизвестно, но нельзя исключить того, что исчезавшие за короткий срок пенсионные деньги тратились как раз на милого друга и двадцатилетний лоб сделался нахлебником в принятом ныне смысле этого слова.

Сам Розанов позднее писал про Воскресенского, что «м. б. он был и недурным человеком, но было дурное в том, что мы все слишком его ненавидели». Только вряд ли детская эта ненависть родилась на пустом месте. В воспоминаниях старшей дочери Розанова Татьяны, очевидно, ссылавшейся на рассказы отца, говорится, что Воскресенский «был человеком озлобленным и часто пил». Розанов называл его в письмах «странным и угрюмым, “с должностями человека”, но немыми, холодными, бездушными». Семинарист был явно безразличен к тому поприщу, для которого готовили. «Мама и мы ничего не понимали в его “идеях”, но, очевидно, он был “мыслящий реалист”, и когда я гимназист шел на исповедь, он говаривал сухо: И – и – и (заикался) дешь попу грехи сваливать. Сваливай, сваливай! (сухо, без шутки)».

Однако своеобразного педагогического задора Воскресенский был не лишен и, судя по сохранившимся документам, пытался своих пасынков и падчериц не просто воспитывать, а вымещать на них собственные комплексы и обиды. Не на старших, которые были по возрасту практически его ровесниками и в родном доме уже не жили, а на младших. Именно обаяние власти, осознание своего могущества, а не только и не столько влечение к маленькой, неграмотной, раздражительной женщине, какой запомнил Розанов свою матушку, удерживало семинариста в доме у Боровкова пруда на окраине Костромы в течение шести лет. То был вариант сержантской дедовщины, когда «мыслитель» гнобил и сек этих несчастных детей, пытался подчинить, заставить себя уважать, а они как могли сопротивлялись и, сидя на бревнах во дворе, строили планы обратиться в полицию и обсуждали взрослую сторону жизни. «А ее “Ванька” порол меня, и вообще “школил” ДО гимназии, т. е. лет 7–8–9–10–11, и Его -то я как дьявола и хуже дьявола ненавидел», – писал Розанов много лет спустя о. Павлу Флоренскому.

Мать, вероятно, все это видела, понимала, но, «истерзанная бессилием, вихрем замутненных чувств», встала на сторону молодого любовника, боясь его потерять. «Она была очень несчастна. Полюбила 40 лет, в старости и вдовстве, молодого семинариста, нигилиста, “образованного”, а сама была богомолка. И так ревновала. И посылала меня (7–8 лет) подсматривать, кто у него сидит, не женщина ли?» – вспоминал В. В., и с этого момента в доме и началась мерзость запустения.

«Мамаша на нас совершенно остервенелась и стала для нас хуже чужой. Мы не имеем ни молока, ни куска хлеба, ни белья, ни чистой комнаты. Я живу в настоящее время на фабрике… Сергей ходит в худых штанах, которые никто не хочет ни починить, ни вымыть, и целый день грызёт горелую корку хлеба. Василий, когда уже выпал снег, долгое время ходил в гимназию в одной визитке…» – рассказывал в одном из писем той поры брат Розанова Федор.

Виктор Григорьевич Сукач, самый глубокий и проницательный из наших розановедов, недаром заметил: «Над детством Розанова хочется плакать». И это правда. Отроческие годы В. В., его взросление, возрастание, формирование мужского характера – все выпало на этот бесконечный период и было навсегда искалечено. Он попал под каток, под поезд, маленький, не очень сильный ни духом, ни телом ребенок, «задумчивый мальчик», «каких не было никогда», впечатлительный, все запоминающий, на все отзывающийся, ничего не пропускающий мимо себя и – уходящий в мечту.

«Еще в Костроме я, бывало, забирался на сеновал, садился там на маленькую, устроенную мною качель и, раскачавшись, оставался с зажмуренными глазами и уносился мыслью далеко, далеко от той ужасной и маленькой действительности, среди которой жил… одинокий и озябший мальчик, от всех отчужденный и ничего не любящий, кроме своего чудного и горячего мира, в котором жило мое воображение», – писал он своему гимназическому товарищу Барановскому в 1886 году, а еще позднее сформулировал свое понимание мечты как своего рода убежища, неприкосновенной территории, куда никому кроме него не было хода.

«Иное дело мечта, тут я не подвигался даже на скрупул ни под каким воздействием и никогда; в том числе даже в детстве». «Мне кажется такого “задумчивого мальчика” никогда не было. Я “вечно думал”, о чем – не знаю. Но мечты не были ни глупы, ни пусты».

Этот побег в мечту Василия Розанова спас, и он единственный из розановского рода, не считая старшего Николая, студента Казанского университета, а впоследствии учителя и директора гимназии, уцелел и выбился в люди. По братьям и сестрам семейная история ударила еще больнее.

Сестра Вера умерла в девятнадцать лет, брат Федор бросил учебу, бросил работу и стал странником, но не в религиозном смысле этого слова, а скорее бомжом. Сестра Павла была глубоко несчастна в замужестве. Брат Дмитрий попал в психбольницу (есть страшное письмо, где Розанов пишет о грубом обращении с братом, и невыносимое письмо самого Дмитрия с просьбой прислать ему хотя бы какие-нибудь обносочки). Брат Сергей рассорился со всеми и с семьей не общался. Все пошло враздробь, как чеховским интеллигентам и не снилось.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: