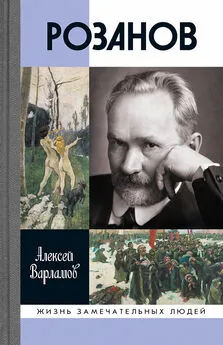

Алексей Варламов - Розанов

- Название:Розанов

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2022

- Город:Москва

- ISBN:978-5-235-04492-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Алексей Варламов - Розанов краткое содержание

Розанов - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Не приемля слабое, беззубое и вместе с тем « атеистическое и революционное », состоящее «сплошь из дурачков» правительство, отрицая подлую печать, которую «захватили нигилисты» и которая обманывает общество и не повинуется народному духу, Розанов писал своему будущему издателю Петру Петровичу Перцову: «Вот отчего мы призываем очищающую атмосферу от миазмов грозу ; мы зовем черную, монашескую, старо-русскую, церковную революцию против революции хлыщей и пижонов, вальсирующих и канканирующих над задавленною, оплеванною ими Россией».

Разумеется, это все не могло пройти незамеченным, и понятно, как воспринималось либерально мыслящей интеллигенцией, задающей тон общественному мнению в России. У В. В. стало больше и друзей, и врагов, иногда – что очень по-розановски – менявшихся местами. «Вот, значит, о Вас говорят, интересуются, пожалуй, ругают, но во всяком случае творят Вам известность без малейших к тому с Вашей стороны усилий», – справедливо отмечал в письме Розанову его новый друг и единомышленник, «гениальный тунеядец» Иван Федорович Романов (Рцы). А В. В. в это же время сам то ругался, то мирился с философом Владимиром Соловьевым, который после полемики на религиозные темы обозвал своего оппонента Иудушкой, и прозвище это надолго к нашему герою приклеилось. Розанов позднее писал, что не воспринял его как убийственное оскорбление, хотя в ответ назвал своего обидчика «танцором из кордебалета», «тапером на разбитых клавишах» и «блудницей, бесстыдно потрясающей богословием». Это не помешало их личному, по инициативе Соловьева, знакомству и общению, однако за своего ученика оскорбился его старший товарищ.

«Ничего не понимаю в том, что вы рассказываете о Соловьеве, – писал Розанову Рачинский. – Быть у вас ему следовало, но не иначе, как с повинною в брани, коею он вас осыпал в угоду редакции “Вестника Европы”. Но и этого мало: в этой брани он должен был покаяться печатно. Одно из двух: или вы – Иудушка, и в таком случае вам и руки подать нельзя. Или назвавший вас этим именем недостоин, чтобы руку подали ему вы, пока не снимет он с себя позора, которым он себя покрыл. А то пришел, как ни в чем не бывало, с визитом, попросить книжечки, побеседовать об антихристе… (Кстати, то, что вы говорите о последнем, очень умно.) Хороши, нечего сказать, наши литературные нравы fin de siecle! И вспомните, что Соловьев, каков бы он ни был, не заурядный фельетонист по стольку-то за строчку. Мысль его вращалась в самых высоких сферах философии и богословия; вырос он в среде нравственно чистой; ему было доступно общение с лучшими людьми России… Печально и страшно!»

Но Розанова больше задевало другое, о чем позднее рассказывал в «Кукхе» А. М. Ремизов. «В Контроле когда-то служил и Розанов. Невесело вспоминает: “Едешь, бывало, на конке наверху. А Вл. С. Соловьев в коляске катит. Нет, вы этого никогда не поймете, никогда, никогда!”».

Жизнетворец

Итак, наш герой пострадал за идею, назвав впоследствии поворот, случившийся в его жизни в 1893 году, «изуверским», а последовавший за ним период – «Леонтьевско-Катковским», но потом между ним и славянофилами пробежала черная кошка, впервые объявившаяся в просторном кабинете Т. И. Филиппова. Это было неизбежно. При том что «наши» и между собой не могли зачастую найти общего языка, и у них «своя своих не познаша» (так, например, Рачинский «физиологически» не выносил своего однокурсника Леонтьева), но уж Розанов-то точно был другим, иной породы и природы, абсолютно беспартийным – сам себе партия! – человеком, не способным следовать никакой общей, пусть даже достаточно размытой идеологии.

«Они все, Тертий, Аксаков, Афанасий (тоже длинная борода) – были тусклы, скучны, невыносимы и неудачны в литературе: и это их как-то “связывало” и объединяло, внутренне дружило и “сердце сердцу весть подавало”, – писал В. В. много лет спустя П. П. Перцову в пору нового разлада с уже другими «нашими». – И вот – славянофилы. Захлебываются Хомяковым, И. С. Аксаковым и “всеми Аксаковыми, сколько их не писало”, Самариными – и тоже “сколько их ни писало”: и с какою-то адскою злобой, не нужно им и беспричинно, без вызова с его стороны (так, “молчу”) – прямо ненавидят одного только Розанова, и по той причине, что (кроме одного Рцы) он скучает с ними и “речь не плетется”. Но я бы пожелал видеть человека, у которого “плелась бы речь” с Афанасьем».

Скорей всего, он даже не считал нужным свое пренебрежение скрывать. Он был звездой, они – нет. А значит, ему не пара, и Розанов пошел по свету искать себе равных, хотя бы в приближении. Причем он не просто ушел, а ушел сердито, расплевавшись. Да что там расплевавшись? Кроткий, безвольный, боязливый, вечно ведомый, упорный только в мечте В. В. двинулся открытой войной против «заединщиков» конца XIX века.

«Мои убеждения тогдашние – все плод рикошета; личного отталкивания от петербургского славянофильства (несколько вовсе неизвестных литературных имен)… контроль, чванливо-ненавидяще надутый Т. И. Ф., редакции “своих изданий” (консервативных), не платящие за статьи и кладущие “подписку” на текущий счет, дети и жена и весь “юридический непорядок” около них, в душе – какая-то темная мгла, прорезаемая блёсками гнева: и я, “заворотив пушки”, начал пальбу “по своему лагерю” – всех этих скупых (не денежно) душ, всех этих ленивых душ, всех этих бездарных душ. Пальбу вообще по “хроменьким, убогеньким и копящим деньжонку”, по вяленьким, холодненьким и равнодушным».

«Озираясь на все это, на этих людей, которые противны, как гробы, я думаю как-нибудь отречься от славянофильства (т. е. печатно)!», – писал он в августе 1895 года Рачинскому. «Вам, батюшка, надо выплюнуть все славянофильство, особенно в заключительной его фазе, с безголовым болтуном Ив. Аксаковым во главе – иначе Вы не вступите в самонужнейшую фазу истории нашей, фазу собирания сил, сосредоточия мысли, крепости мышц и решимости», – давал напутствие Розанов Перцову, а на самом деле – себе.

«Я сам был славянофилом, и не помню ни дня, ни часа, ни года, когда перестал быть славянофилом… Славянофильство как-то выпарилось, выпахло из меня, как из пузырька без пробки – духи, остаток духов, духи на донышке. Может быть, вообще славянофильство – испаряющаяся пахучесть? Может быть. Это было бы приятным “надгробным утешением”. Я думаю, славянофильство потому “погибоша аки обры”, что у них “стрела не звенела”. Они были чрезвычайно “травоядны” и уже до чрезмерности не хищны. Ни коготка, ни клювика. Точно дьякон Псалтырь читает. Слушали, слушали. Потом перестали слушать. Потом он перестал читать. И нет ни дьякона, ни Псалтыри, один резонанс…» – писал он в 1901 году, а три года спустя в нововременской статье «Поминки по славянофильстве и славянофилах» вскользь обронил: «Все вообще славянофильство похоже на прекрасно сервированный стол, но в котором забыли посолить все кушанья. И все они, от этой одной ошибки повара, получили удивительно сходный, однообразный и утомительный вкус; попробовать еще – ничего, но есть по-настоящему – невозможно. Таковы их стихи, рассуждения, пафос, негодование. “Не солоно! Ни капельки соли!” И всякий кладет ложку; или, переходя от сравнения к делу – редко кто славянофильскую книгу дочитывает до конца или даже до середины. Горестная судьба!»

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: