Юрий Соломатин - Беньямин и Брехт – история дружбы

- Название:Беньямин и Брехт – история дружбы

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:978-5-904099-26-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Юрий Соломатин - Беньямин и Брехт – история дружбы краткое содержание

Гершом Шолем всю жизнь был верен дружбе с Вальтером Беньямином, хотя после того, как Шолем в 1923 году отправился в Палестину, они почти не виделись. Однако переписка шла регулярно, и в результате у Шолема собрался внушительный архив не только писем, но и самых разнообразных текстов Беньямина. Для последующих изданий это имело чрезвычайно важное значение. Шолем понимал – а может быть даже больше ощущал – масштаб Беньямина-мыслителя. Другое дело, что в порыве чувств он невольно и притязал на особую роль в отношении друга (дело в общем-то не удивительное). А от этого Беньямин всё время ускользал. Он вроде соглашался следовать за Шолемом в Палестину и даже начинал учить иврит, но в результате вдруг оказывался в Москве, а не в Иерусалиме. Шолему всё казалось, что он лучше знает, что делать Беньямину. Тот и не спорил, но оставался при своём.

Сергей Ромашко В формате a4.pdf сохранен издательский макет.

Беньямин и Брехт – история дружбы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

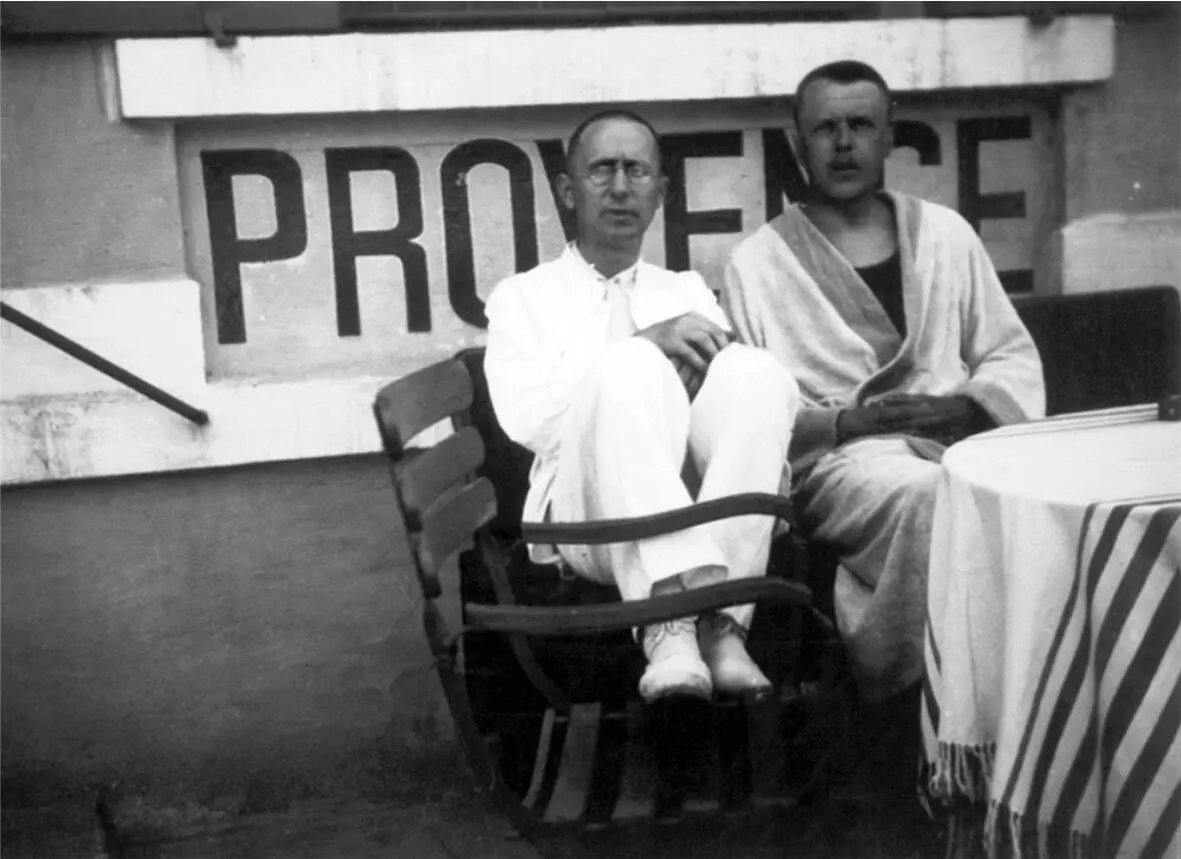

Бертольт Брехт и Бернард фон Брентано. Отель «Прованс», Ле-Лаванду. Июнь 1931. Фото Марго фон Брентано

Слева направо: Эмиль Гессе-Бурри, Беньямин, Брехт, Бернард фон Брентано и его супруга Марго. Ле-Лаванду. Июнь 1931

Предложения Брехта, в соответствии с философией «дидактических пьес», испытывали общественные устои на прочность. Как заметил Брехт в 1937 году в статье «О теории дидактических пьес», они «основаны на ожидании, что на актера может социально повлиять сценическая реализация определенных видов поведения, жизненных позиций, высказываний и т. п.» 117. Брехт продолжал: «Совсем не сложно представлять на сцене поведение и установки, положительно оцениваемые обществом, однако воспитательного воздействия можно достичь и на основе как можно более эффектного представления асоциальных установок и поведения».

Брехт рассчитывал на «воспитательное воздействие» обострения конфликта. В маргинальных зонах общества конфликт приходит в столкновение с другими конфликтами. «Брехт постоянно прилагает усилия, – писал Беньямин, – к тому, чтобы представлять асоциальную личность, хулиганов в качестве потенциального революционера» 48. Брехт рассчитывал, что пролетарии, вовлеченные в процесс «ликвидации» 200 тысяч берлинцев, испытают шок познания жестокости системы, и их предназначением станет свержение этого социального порядка 49. Насилие, к которому призывал Брехт, было ответом на насилие. Летом 1931 года этот призыв был направлен против режима, чьими единственными правительственными актами были чрезвычайные декреты. Правительство Брюнинга по договоренности с Гинденбургом опиралось на Параграф 48 Веймарской конституции, позволявший отменять действие гражданских прав в случае существенной угрозы общественному порядку и безопасности и «при необходимости использовать для восстановления порядка вооруженные силы». Чрезвычайное положение объявлялось нормой.

Взглядам Брехта на террор присущи черты анархизма. В эссе «В защиту поэта Готфрида Бенна» от 1929 года Брехт попытался описать роль интеллектуала в революции. Занятая им позиция совпадала со взглядами Беньямина, когда Брехт писал: «Часто высказываемое ими [интеллектуалами] мнение о необходимости растворения в пролетариате – контрреволюционно» 118. А также: «Революционный ум, в отличие от реакционного, – ум динамичный и, говоря политически, ликвидационный ». «При отсутствии революционной ситуации революционный интеллект кажется радикальным. В отношении любой партии, даже радикальной, он представляется анархическим, пока не сможет основать свою собственную партию или если ему придется ликвидировать свою собственную партию» 119. Беньямину также были не чужды анархо-синдикалистские настроения. В эссе 1921 года «Критика насилия» он вслед за Жоржем Сорелем подчёркивал, что пролетарская всеобщая забастовка – законное средство «чистого насилия» 120. В 1931 году Брехт пошел в своих рассуждениях на шаг дальше. Беньямин, не без колебания регистрировавший их, был открыт подобным провокациям. Радикальные воззрения Брехта являлись контрапунктом, отталкиваясь от которого Беньямин мог развивать свои идеи.

Это напоминает уже цитированные слова Бернхарда Райха, сказавшего, что Брехт выражал свои взгляды категорично, используя парадоксальные формулировки и не спорил, а «отметал» возражения 121. Фриц Штернберг так описывал склонность Брехта к тому, что Беньямин позднее называл «провокационными уловками»:

В ходе таких споров Брехт показывал незаурядное мастерство или, скорее, свой драматургический талант. Уже в более ранних спорах с Дёблином, Пискатором, Фейхтвангером, Георгом Гроссом и Эрихом Энгелем Брехт уже высказывал крайние взгляды, произносил очень острые, агрессивные фразы. В таких случаях его манера речи сильно отличалась от разговоров наедине. Когда я спросил об этом Брехта, он сказал, что его речи в присутствии от четырех до десяти слушателей выражают его собственную точку зрения не более, чем речи персонажей его пьес. Он высказывает острые замечания, чтобы спровоцировать собеседников, заставить их высказаться, сделать разговор более драматичным. И правда, зачастую так и происходило: после таких споров мы узнавали о людях больше, чем прежде 122.

Сам Брехт описывал свой «дар» в заметке, сделанной около 1930 года, как «настоящее мышление»: «Он мыслит в чужих умах, а его головой думают другие» 123. В 1932 году Беньямин использовал это выражение, несомненно почерпнутое в одном из разговоров, в рецензии на сборник эссе Курта Хиллера «Прыжок к свету» [ Der Sprung ins Helle ]: решающим является «не индивидуальное мышление, а как однажды сказал Брехт, искусство мыслить в умах других людей» 50.

Вот ещё один пример развития темы и внутреннего родства позиций Брехта и Беньямина. В разговоре 8 июня 1931 года они обсуждали разные формы жилища. Этот разговор перекликается со своеобразным диалогом текстов Беньямина и Брехта, в которых жильё и жилище играют социальную, а также эстетически-дизайнерскую роль 124. Художественно-политический аспект этого диалога связан с проблемами, ставившимися теоретиками и практиками новой архитектуры 51. Беньямин заявил в статье о Хесселе 1929 года:

…культ жилья в старом смысле, с ключевым мотивом уюта и безопасности, теперь окончательно разрушен. Гидион, Мендельсон и Корбюзье превращают человеческое жилье в пространство, пронизываемое всеми мыслимыми силами и волнами света и воздуха 125.

Обсуждая свою «излюбленную тему», жилищё 126, Беньямин раз за разом обращается к словам Брехта из «Хрестоматии для жителей городов»: «Сотри следы!». В мае 1931 года Беньямин сделал в своем дневнике следующие записи в связи с разговором с Эгоном Виссингом: «оставление следов – это не просто привычка, но первичный феномен любых привычек, связанных с проживанием» 127. Эта фраза возвращается в наброске Беньямина «Жить, не оставляя следов» 128, в тексте «Опыт и Скудость» 129и, наконец, в слегка измененном виде в эссе «Париж, cтолица XIX столетия»: «Жить – значит оставлять следы» 130.

При рассмотрении совместной попытки Беньямина и Брехта разработать типологию «жилища», включающую взаимодополняющие виды поведения в «жилище», необходимо учитывать, что разрабатывалась она на фоне изменяющихся опыта, жизненного уклада и способов восприятия. Беньямин изложил аргументы и критерии классификации в дневниковой записи за май-июнь 1931 131:

можно было бы предложить два типа обитания:

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: