Эмма Космачевская - И. П. Павлов – первый нобелевский лауреат России. Том 1. Нобелевская эпопея Павлова

- Название:И. П. Павлов – первый нобелевский лауреат России. Том 1. Нобелевская эпопея Павлова

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2004

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:5-86050-204-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Эмма Космачевская - И. П. Павлов – первый нобелевский лауреат России. Том 1. Нобелевская эпопея Павлова краткое содержание

Для широкого круга читателей, интересующихся историей физиологии и медицины.

В формате PDF A4 сохранен издательский макет.

И. П. Павлов – первый нобелевский лауреат России. Том 1. Нобелевская эпопея Павлова - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

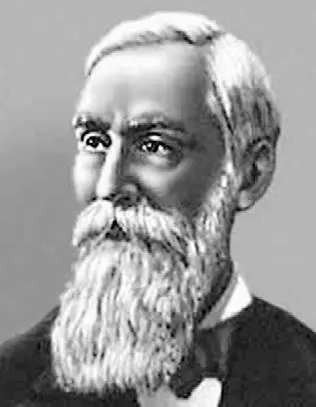

Вскоре после возвращения из-за границы Филиппа Васильевича избирают деканом медицинского факультета, но в этой должности ему пришлось прослужить всего лишь год. На этом закончился короткий, но яркий, оставивший после себя целый ряд начинаний, значительно определивших дальнейшее развитие казанской физиологической школы, период деятельности Филиппа Васильевича. Впереди был Петербург и кафедра анатомии человека и физиологии животных, созданная, согласно университетскому уставу 1863 года, на естественном отделении физико-математического факультета Санкт-Петербургского университета. Овсянников заведовал ею 22 года (1864–1886).

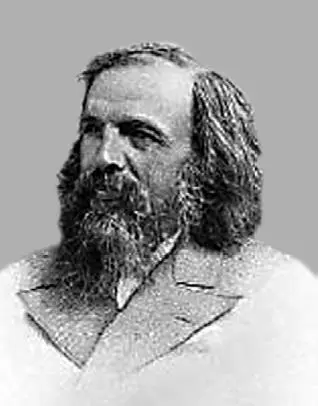

Санкт-Петербургский университет и особенно его физико-математический факультет переживал в то время период рассвета [41–45]. Все кафедры естественного отделения факультета занимали выдающиеся профессора. Деканом факультета и заведующим кафедрой ботаники был А. Н. Бекетов (1825–1902) – активный сторонник и проповедник дарвиновского учения. Кафедрой зоологии ведал К. Ф. Кесслер (1815–1881), широко известный как ихтиолог и зоограф, также сторонник Дарвина. В это время он занимал и пост ректора университета. Физиологию растений читал академик А. С. Фаминцын (1835–1918) – крупнейший специалист, изучавший фотосинтез. Кафедрой физики заведовал ученый-энциклопедист Ф. Ф. Петрушевский (1828–1904) – один из главных редакторов энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона. Чрезвычайно сильным был коллектив преподавателей химических дисциплин. В него входили А. М. Бутлеров (1828–1886), Д. И. Менделеев (1834–1907), Н. А. Меншуткин (1842–1907). Математические направления вели представители всемирно известной школы П. Л. Чебышева (1821–1894).

Профессора физико-математического факультета Санкт-Петербургского университета

А. Н. Бекетов

К. Ф. Кесслер

А. С. Фаминцын

Ф. Ф. Петрушевский

А. М. Бутлеров

Д. И. Менделеев

Н. А. Меншуткин

П. Л. Чебышев

Здесь будет уместным сказать, что точкой отсчета начала преподавания физиологии в России с полной определенностью следует считать 1738 год. Как известно, в соответствии с замыслом Петра I, созданная по его именному указу 28 января 1724 года Академия наук состояла из трех звеньев – Академии, то есть собственно научного центра, академического университета и академической гимназии. Таким образом, этим указом был создан единый учебно-научный комплекс, которому и суждено было положить начало российскому образованию и развитию наук [43].

Благодаря настойчивым поискам петербургских историков науки, найдены документы, прямо касающиеся учебных планов академического университета и гимназии. Среди них есть и распоряжение от 31 марта 1738 года о студенческих занятиях: «Понеже в бывшем перед недавнем временем в обретавшейся при Академии наук гимназии экзамене немалое число таких учеников нашлось, которые к слушанию профессорских лекций немалую способность имеют: того ради оные публичные лекции с 1 числа июня сего году начало свое воспринять и на всякий день в Академии наук продолжаться, а именно:…профессору Вейбрехту физиологии,а притом профессору Леруа универсальную историю публично читать» [37].

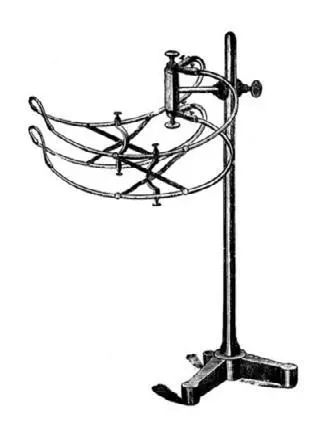

Лекционная модель по К. Людвигу

Этим документом физиология вводится в круг преподавания в университете фундаментальных наук наряду с математикой, историей и словесностью. Так формируется база академического образования [43].

Физиология, как экспериментальная наука в Академическом (позже Императорском Петербургском, Петроградском, Ленинградском) университете, первые шаги сделала на физико-математическом факультете в 1835 году. Спустя почти 30 лет, академиком Овсянниковым, как уже указывалось, там же была создана соответствующая кафедра со специальным физиологическим кабинетом. В связи со склонностями ее заведующего, кафедре было придано нейрофизиологическое направление исследований.

Здесь, как и в Казани, Овсянников начал с организации физиологической и гистологической лабораторий, сопровождения лекций соответствующими опытами на животных, приготовления и демонстрации гистологических препаратов. Сам академик Овсянников, как правило, на первом курсе читал для студентов всего физико-математического факультета общую анатомию человека, на втором – общий курс физиологии, на третьем и четвертом такие специальные разделы, как кровь, кровообращение и эмбриологию.

Вступительную лекцию по физиологии читал Овсянников. Он говорил второкурсникам, что физиология призвана в первую очередь изучать, какие функции выполняются каждым органом, как эти органы взаимодействуют при исполнении своих функций в целом организме, как приспосабливаются к изменениям окружающей среды, посредством каких механизмов осуществляется это приспособление. Физиология, указывал он, отыскивает законы, которым подчиняются механизмы. В целом, это дает возможность перейти от описания явления, как такового, к его сущности, что выдвигает физиологию на передний край биологии, ибо проникновение в сущность вещей как раз и является истиной целью изучения природы.

И. П. Павлов – студент университета

Остальные разделы читали доцент Н. И. Бакст и профессор И. Ф. Цион. Строго говоря, в 1863 году Овсянниковым закладывались основы не одной, а целых трех кафедр университета – физиологии, гистологии и эмбриологии [35, 42]. По-видимому, именно это обстоятельство в какой-то мере послужило основанием к тому, что практически во всех работах Овсянникова, его учеников и последователей изучавшиеся физиологические свойства и показатели непременно увязывались с морфологическими структурами.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: