Эмма Космачевская - И. П. Павлов – первый нобелевский лауреат России. Том 1. Нобелевская эпопея Павлова

- Название:И. П. Павлов – первый нобелевский лауреат России. Том 1. Нобелевская эпопея Павлова

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2004

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:5-86050-204-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Эмма Космачевская - И. П. Павлов – первый нобелевский лауреат России. Том 1. Нобелевская эпопея Павлова краткое содержание

Для широкого круга читателей, интересующихся историей физиологии и медицины.

В формате PDF A4 сохранен издательский макет.

И. П. Павлов – первый нобелевский лауреат России. Том 1. Нобелевская эпопея Павлова - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

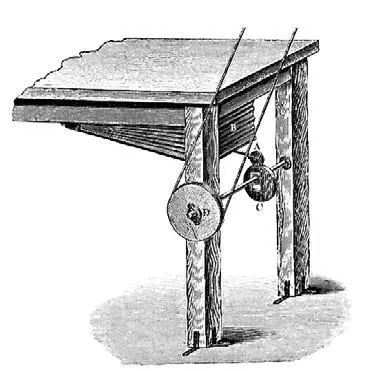

Дыхательная установка по К. Людвигу

Изучая физиологию крови [48], Филипп Васильевич невольно задался вопросом, самостоятельна ли сосудодвигательная система и где находятся ее центры? К этому его привели, конечно, прежде всего сеченовские «Рефлексы головного мозга», вслед за выходом которых физиологи и клиницисты (особенно боткинская школа) начали открывать в нервной системе один центр за другим.

Цель своего поиска Овсянников сформулировал четко и понятно: «более точно определить участки, из которых тонизируются и получают рефлекторные раздражения сосудодвигательные нервы» [50]. Проведением сложных и трудоемких опытов на курарезированных кроликах, детали которых здесь опущены, был прежде всего точно определен участок продолговатого мозга, являющийся центром рефлекторного раздражения сосудодвигательных нервов. Расположен он в верхней части продолговатого мозга в 1–2 мм от нижнего края четверохолмия, в 3–4 мм над писчим пером. Пространство, которое занимает рефлекторный центр, составляет приблизительно 4 мм и находится он не по средней линии, а немного в стороне от нее.

Результаты эти послужили основой для создания широких представлений о сосудодвигательном центре и нашли отражение в работе «Тонические и рефлекторные центры сосудистых нервов» [50]. И хотя эта работа была выполнена в 1871 году в лаборатории Людвига, она насквозь пронизана мыслями и идеями Сеченова. Продолжая дальше развивать учение о сосудодвигательном центре, Овсянников совместно с С. И. Чирьевым, теперь уже в Петербурге, провел еще одну работу, назвав ее «О влиянии рефлекторной деятельности центров сосудодвигательных нервов на расширение периферических артерий и на секрецию подчелюстной железы» [35].

Итогом этой работы явилось обоснованное заключение, что раздражение центрального конца седалищного, язычного, ушного нервов у кроликов и кошек по рефлекторным путям сосудодвигательного центра вызывает ответную реакцию в виде сужения сосудов и повышения кровяного давления. Однако после перерезки барабанной струны стимуляция тех же самых нервов дает иные результаты. Следует заметить, что до обнаружения этого факта было уже описано достаточно сосудосуживающих и сосудорасширяющих нервов, достоинство же этой публикации состояло в том, что в ней впервые замечен антагонизм нервов, имеющих разную природу – симпатическую и парасимпатическую.

Публикация вызвала среди физиологов исключительный интерес и получила дальнейшее развитие. Сразу были повторены и подтверждены результаты Овсянникова о рефлекторном влиянии сосудодвигательного центра на величину просвета периферических сосудов и, помимо того, доказано существование в стенках сосудов специальных нервных окончаний, связанных системой сосудосуживающих и сосудорасширяющих волокон с центром продолговатого мозга [35].

Большой интерес к проблеме проявил и Павлов [60], проведя в этой области несколько экспериментальных исследований, результатом чего явилась его статья «О сосудистых центрах в спинном мозгу» [см. 60, 89, 90], в которой он излагает историю вопроса и дает высокую оценку открытию Овсянникова и работе А. А. Остроумова. В статье он говорит, что благодаря последним работам теория об одном сосудодвигательном центре, и именно в продолговатом мозгу, окончательно победила и вошла во все новейшие учебники, как несомненная истина. Вместе с тем, он обращает внимание на несостоятельность доказательств Овсянникова, касающихся отсутствия сосудистых центров в спинном мозгу, и говорит буквально следующее: «…придя к такому ответственному заключению лишь на основании того, что раз нет сосудодвигательного рефлекса после перерезки спинного мозга, значит там нет и сосудистых центров. Павлов оспаривает это утверждение и добавляет, что сосудодвигательный рефлекс может отсутствовать и потому, «…что операция была таким условием, которое прекратило их деятельность» [см. 89]. Подтверждение правоты павловского суждения мы находим в большом современном историческом обзоре В. М. Хаютина [91].

Канюля для измерителя кровяного потока [92]

Судя по всему, и независимо от более поздних суждений Павлова, Филипп Васильевич уже в 1874 году в новой работе задался целью рассмотреть существующие различия рефлекторной деятельности в продолговатом и спинном мозге. В этой работе главной задачей явилось исследование рефлексов, вызываемых раздражением конечностей кроликов при интактном продолговатом мозге с рефлексами при его удалении. Оказалось, что после отделения спинного мозга от продолговатого рефлекс сокращения лап полностью выпадает. Причину такого состояния он усматривал в наступлении особого угнетающего состояния рефлекторных механизмов продолговатого мозга, не вступая в обсуждение «гипотезы торможения», оставив, следовательно, вопрос окончательно невыясненным.

И, тем не менее, Овсянников не ушел от него окончательно и в следующих опытах решил определить пределы рефлекторной деятельности спинного мозга, выясняя при этом, в частности, почему после введения стрихнина раздражение любого чувствительного участка тела сопровождается сокращением всех соматических мышц животного, даже при условии отделения спинного мозга от продолговатого. Причину этого явления он усматривал в химических изменениях, происходящих в тканях животного. Вместе с тем, для появления судорог всей массы мышц он считал необходимым присутствие неповрежденного спинного мозга, именно в котором как раз и заключен аппарат, управляющий его рефлексами.

Одно небольшое и малозаметное исследование тех лет касалось экспериментального изучения некоторых функциональных свойств мозжечка. Целью работы явилось выяснение роли мозжечка в организации координации движений. Удалив мозжечок частично, а затем полностью, он пришел к ошибочному заключению, что последний будто бы не влияет на координацию движений.

Еще несколько работ Овсянникова, выполненных также совместно с ближайшим учеником – В. Н. Великим направлено на выяснение нервных механизмов секреции околоушной и подчелюстной слюнных желез, в результате чего авторы дали новое оригинальное объяснение выделения слюны у курарезированных животных без какой-либо нервной стимуляции. Как полагали авторы, в этом случае спонтанное слюноотделение происходит в результате кислородного голодания из-за скопления углекислоты. Последняя же, как считали авторы, является раздражителем нервных терминалей железы. Они также полагали, что связь слюноотделительных и сосудодвигательного центров со слизистой оболочкой желудка и тонкой кишки осуществляется исключительно блуждающими и чревными нервами, и в этом процессе никакого участия не принимает шейная часть пограничного симпатического ствола и его узлы.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: