Адриан Топоров - Фарт. Журнальные и иные публикации разных лет

- Название:Фарт. Журнальные и иные публикации разных лет

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:9785005582591

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Адриан Топоров - Фарт. Журнальные и иные публикации разных лет краткое содержание

Фарт. Журнальные и иные публикации разных лет - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Писатель нас не забыл: написал в «Правде» большой очерк о жизни «Майского утра». Мы его тоже не забыли: обсуждали коллективно «Ячейку» Б. Л. Горбатова… Но это уже другой рассказ.

12

К 1923 году во всей коммуне не знала грамоты только полуслепая, дряхлая бабка Сошиха. Все прочие престарелые коммунары и коммунарки научились читать, писать, расписываться, составлять рационы скоту, записывать удои, подсчитывать заработки. О молодежи я уже не говорю. Книги постоянно были в ходу, о прочитанном спорили, и отзывы бывали до удивления метки.

Я и сам устраивал громкие чтения. Вечерами приходили в школу мужики, бабы, подростки, старики. Матери приносили младенцев, укладывали спать на овчинах. Керосиновая лампа выхватывала лишь первые ряды, за окнами была тьма-тьмущая, валил снег, выли ветры, а люди слушали – до полной устали чтеца. Большие вещи шли у нас «продолжениями» много вечеров подряд. (Вроде нынешних телевизионных серий). Самые нетерпеливые спрашивал, что дальше будет. Потом смаковали прочитанное, и все чаще подмывало меня записывать отзывы крестьян, выраженные самоцветным языком.

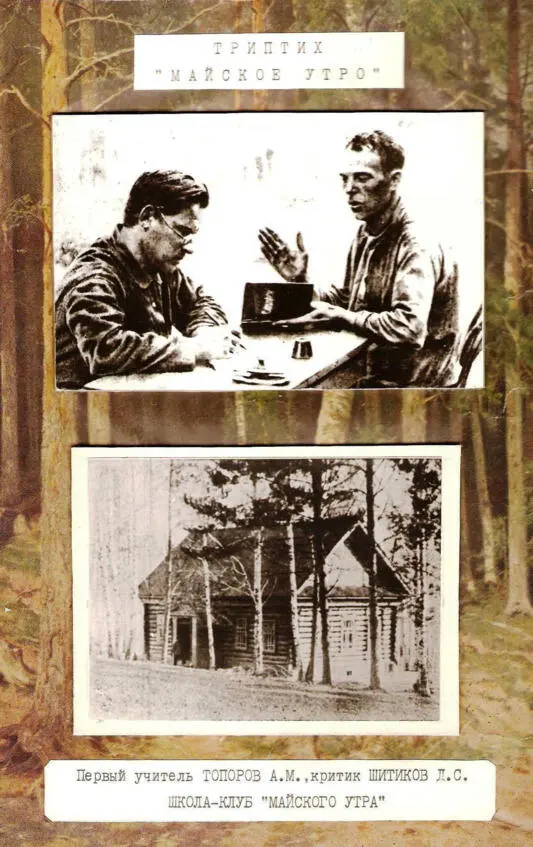

«Майское утро», ч. 2. Триптих Топорова Г. А., сына Топорова А. М. (Алтайский государственный мемориальный музей Г. С. Титова.)

Но обуревали сомнения: а ну-ка кто-то и где-то уже давно и превосходно сделал это? К чему же мне после скобеля тяпать топором? Я отмахивался от соблазнительной мысли, но она нет-нет да возвращалась ко мне. Наконец решился, и, как ни странно, опыт крестьянской критики художественной литературы, начатый в сибирской глухомани в20-х годах, оказался первым в СССР. Да, по существу, и единственным.

Здесь не место говорить подробно о целях и методах опыта. Я шел по целине и, конечно, ошибался, спотыкался, расшибал себе нос, но продолжал свой путь. Никогда я не утверждал, что мнение крестьян единственно верно. Не писал, что оно для писателей и критиков обязательно. Но полагал, что знать, учитывать это мнение полезно.

– Говорите, что подумается, – просил я коммунаров с самого начала. – Только чтобы по совести.

– Мы не ученые, – сомневались многие. – Не нам судить о книгах. Над нашими словами будут смеяться.

– Всякий человек думает по-своему, – отвечал я. – Ученые пусть думают по-ученому, а мы будем по-простому. Им тоже интересно узнать, что вы думаете о литературе? Какие книги вам по душе, а какие нет? И почему?

Договор у нас был открытый, простой. Я объяснил им свой замысел, они согласились со мной. Ни я от них, ни они от меня в зависимости не находились. Авторов, как правило, в глаза не видали. Я взял за правило заранее не знакомить крестьян с критическими отзывами в печати, что одних могло искусить на шествие за «тетушкиным хвостом», а в других поддразнить беса противоречия. Даже с биографиями писателей знакомил аудиторию лишь в конце обсуждения. Потому что, подметил, и это влияло на объективность оценок: если жизнь автора была «жалостная», то критика бывала мягче.

Конечно, не могу сказать, что сам был вполне беспристрастен. Одни произведения больше нравились мне, другие меньше. Но позиция слушателей далеко не всегда совпадала с моей, и переубедить их бывало трудно: авторитетов мои критики не признавали. Рассказ Вс. Иванова «Бог Матвей» получил у них самую высокую оценку, а его же «Партизан» – не приняли. За «Растратчиков» Катаева хвалили, а за «Бездельника Эдуарда» крепко ругали. Я убежден был, что Фет у крестьян «не пройдет». Выбрал знаменитое «Шепот. Робкое дыханье…». Знал наперед, как это все далеко от трудной жизни баб и стариков, от «грубых» их сердец. И просчитался: Фет их заворожил:

– Тут все человеческое!

– И луна, и соловей, ну всё при ночи. Ровно у нас в мае месяце, вон там за баней, над рекой…

– Речка-то! Ишь, серебрится… Живая картиночка.

– Ноне так уж не пишут стихов!

Назойливую тенденцию, хотя бы и ультрасоветскую, но облеченную в слабую художественную форму, мои слушатели отметали. И хотя случалось мне спорить с ними, вижу теперь их вкус и правоту: испытания временем эти вещи не выдержали. Читаю им, бывало, стихи-агитки, а после выйдет из-за парты какой-нибудь бородач и пробасит:

– Нет, паря, не тот товар! Вон у Пушкина-то: «Буря мглою небо кроет, вихри снежные крутя. То как зверь она завоет, то заплачет, как дитя…» Слова-то, вот они! Скоблит тя по коже. И все как есть правдашное!

Слышал я разговоры, что-де крестьяне любят дешевый юмор. Неправда. Я преподносил им юмористическую вермишель из тогдашних журналов «Лапти» и «Смехач» – успеха ни снискал. А то и прерывали меня:

– Брось это мелево!

– Не лезет смех!

– Давай, Митрофаныч, дельное!

Я обращался к Чехову, Лескову, Гоголю, хорошо принимали они Свифта, Рабле, Диккенса, Дефо, Гейне, Шелли, Сервантеса… Перечислять я мог бы долго, а суть в том, что все безусловно лучшее и общепризнанное в классике крестьяне и почитали за лучшее. В этом за двенадцать лет наших чтений убедился вполне.

Из советских книг, прочитанных в «Майском утре», будоражили умы «Ташкент – город хлебный» Неверова, «Два мира» Зазубрина, «В разлом» Ляшко, «По этапу» Подъячева, «Неделя» Лебединского, «Двенадцать» Блока, «Песнь о великом походе» Есенина, «Правонарушители» Сейфуллиной, «Дневник Кости Рябцева» Огнева, «Ухабы» Новикова-Прибоя, «Конармия» Бабеля, «Железный поток» Серафимовича… Список и тут я мог бы продолжить, хотя надо учесть, что далеко не все новинки доходили тогда в нашу сибирскую глухомань.

Как бы то ни было, читки и обсуждения вошли у нас в обычай, они продолжались из года в год, я вел свои записи и, сознавая, что опыт мой не свободен от ошибок и просчетов, думал: делаю, что умею, а кто может, пусть сделает лучше.

Наград для себя за эту работу не ждал, моего учительского жалованья (тридцать два рубля в месяц) чтения не повышали, но не скажу, что был вполне бескорыстен. Корысть имелась: мне было интересно жить. Все увлекало меня: игра с детьми в слова, сочинения ребят, детский театр, взрослый театр, хоры, оркестр, крестьянская критика. Как сейчас помню, читал я со сцены Пушкина, видел замерший зал, ощущал сотни воткнутых в меня глаз, и от этого в душе было сияние и легкий взлет.

Вот и выходит, что нелегкие эти, несытные, холодные, набитые заботами, трудом, занятиями годы и были лучшим временем моей жизни.

13

Писать я начал еще до революции, а первая моя статья из «Майского утра» называлась «В кольце врагов». Ее напечатали в газете «Красный Алтай» в 1922 году. Коммунаров снабдили после этого оружием для защиты от банд. Я поверил в силу печатного слова и вот уже седьмой десяток не выпускаю пера из рук.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: