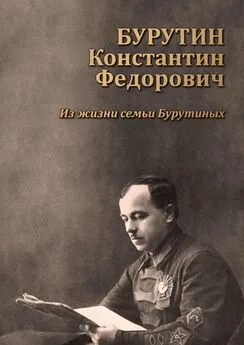

Александр Бурутин - Бурутин Константин Фёдорович. Из жизни семьи Бурутиных

- Название:Бурутин Константин Фёдорович. Из жизни семьи Бурутиных

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2021

- Город:Москва

- ISBN:978-5-00189-050-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Бурутин - Бурутин Константин Фёдорович. Из жизни семьи Бурутиных краткое содержание

Бурутин Константин Фёдорович. Из жизни семьи Бурутиных - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Кроме этой семьи, в тот период в деревне проживало еще одиннадцать семей, четыре из которых также носили фамилию Бурутины.

Изучая по фамилии «Бурутин» другие церковные документы более ранних исторических периодов, удалось установить, когда жили и кем были родители Федора Тихоновича, а затем и их родители. И так далее «в глубину веков» вплоть до второй половины XVIII века. Всего было обнаружено еще пять более ранних поколений Бурутиных.

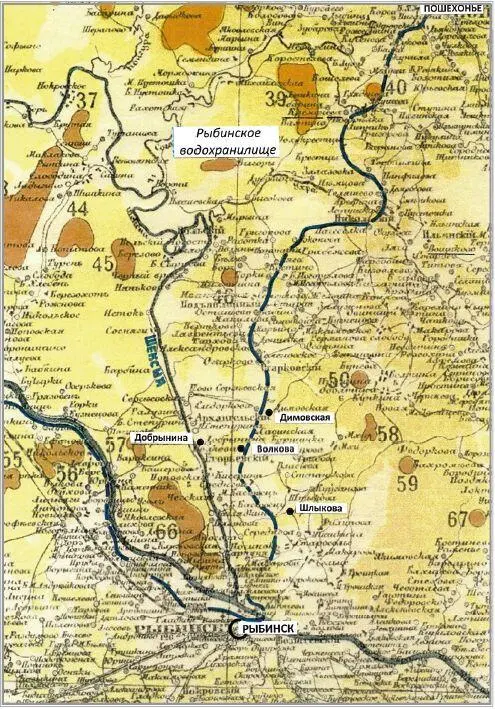

Рис. 1.Деревня Добрынино на карте Рыбинского уезда Ярославской губернии (1877 г.)

Самое первое упоминание фамилии Бурутин относится к записям середины XVIII века. В частности, в записях 1770 года упоминается некий крестьянин Трофим Павлов (Бурута), имеющий жену Степаниду Афанасьевну и троих сыновей: Василия-старшого, Василия-меньшо-го и Венидикта. В записях 1775 года этот же крестьянин был назван «Трофимом Павловичем Бурутиным, умершим три года назад». Его вдова и сыновья в этом и последующих документах стали именоваться «Бурутины».

Известно, что почти до конца XVIII-го века крепостные крестьяне сельских поселений Верхнего Поволжья не имели собственных фамилий. В роли фамилии для каждого местного мужчины-простолюдина до этого времени выступало либо его отчество, указывающее на принадлежность к родному отцу, либо прозвище, указывающее на внешние особенности или яркие черты характера. Кроме того, крестьянам обязательно присваивалась фамилия и делалась соответствующая запись в персональных документах в случае получения ими разрешения на переезд в город на заработки.

Деревня Добрынино (ранее Добрынина) образовалась на берегу реки Шексны на месте хутора, который в начале KVIII века так и назывался – «Хутор Добрыни», очевидно, по имени его основателя. В нем, по переписи 1750-х годов, проживала сначала одна семья, которая с 1775 года стала носить фамилию Бурутины.

К 1800 году таких семей было уже три, видимо, и следующие поколения Бурутиных стали здесь строить жилье, создавать свои семьи, обзаводиться хозяйством. Затем в деревне продолжился рост числа семей Бурутиных, но стали появляться и семьи с другими фамилиями: Веденеевы, Бенидиктовы (вероятно по имени одного из сыновей Трофима и Степаниды Бурутиных – Венидикта) и другие.

Фамилия Бурутины – редкая, почти штучная, как сейчас говорят, раритетная или эксклюзивная. По мнению этимологов, она принадлежит к древнему типу исконно русских православных фамилий района Верхней Волги, берущего начало от мирского прозвища или второго имени одного из родоначальников. Таким родоначальником (первым носителем фамилии, основателем семейства и всей бурутинской династии), как показали исследования, проведенные Г.А. Бурутиным, мог быть Трофим Павлов, впоследствии – Трофим Павлович Бурутин, живший в деревне Добрынине в 1690 – 1770 годах. Можно предположить, что отец Трофима – Павел – официально именовался Павлом Добрыниным, так как вполне мог быть сыном Добрыни – основателя одноименного хутора, в котором стала проживать его семья, а затем и семьи его потомков. Но это, честно признаться, пока ничем не подтверждено, т.е. из сферы наших предположений.

Рис. 2.Место деревни Добрынино на дне Рыбинского водохранилища

Деревня Добрынина, возникшая на месте разросшегося хутора, по административному устройству входила в Степуринское сельское общество Георгиевской волости Пошехонского уезда Ростовской епархии. К моменту изменения названия деревни с Добрынина на Добрынино она входила в состав Степуринского сельского общества Георгиевской волости Рыбинского уезда Ярославской губернии. Именно отсюда растет генеалогическое древо рода Бурутиных, насчитывающее к началу XXI века (за почти три столетия) уже двенадцать поколений». А жизнь продолжается: не за горами следующее поколение – тринадцатое.

Пользуясь правом автора-составителя, хочу добавить. Мне нравится вариант происхождения фамилии Бурутин от прозвища его основателя. К примеру, задаешься вопросом, как Трофим Павлов стал Бурутиным. Других версий, кроме производного от его возможного прозвища, на ум не приходит. Таким прозвищем могло быть «Бурута» – по-старорусски «бурый» или задиристый. Почему нет? Среди ныне здравствующих известных мне Бурутиных таких немало! Может, им передались гены Трофима Павловича?

Все члены нашей семьи почти до конца XIX жили оседло в вышеупомянутой деревне и являлись крепостными крестьянами не самых богатых помещиков-дворян, постоянно проживавших в Петербурге. Известно, что в какой-то период деревня Добрынино и все проживавшие в ней крестьяне принадлежали, как церковные крепостные, православному мужскому монастырю Юга (Югская Дорофеевская пустынь). Позднее они перешли в собственность семьи помещиков Вяземских. Последним из этих помещиков-собственников был князь Владимир Васильевич Вяземский, штабс-ротмистр Русской Императорской армии (штабс-ротмистр в кавалерии соответствовал чину штабс-капитана в пехоте, авт.).

ИЗ ИСТОРИИ:

Для одной из самых известных в России династий князей Вяземских ярославские земли не были основными. По родовым записям, Вяземские ведут свою историю от так называемых «Смоленских Рюриковичей». А в Московское государство они попали в конце XV века в результате присоединения Вязьмы. Однако социальный статус Вяземских никогда не был высоким. Шанс улучшить свое положение они получили во время опричнины, когда князь Афанасий Иванович Долгий стал оружничим Ивана Грозного и одним из наиболее известных опричников. Возможность эта не была реализована, и в последующие столетия Вяземские сохраняли статус «второстепенных» служилых князей. Князья Вяземские были наделены поместьями в Ярославском и других уездах после выезда на службу в Москву в качестве возмещения за прежние владения в Вязьме и землях, оставшихся по итогам войн конца XV – начала XVI веков за Литвой. Поместья в Ярославском, Романовском, Костромском уездах они сохраняли многие десятилетия и успели породниться с «коренными» местными вотчинниками князьями Жировыми-Засекиными. Единственная небольшая вотчина в Ярославском уезде была дарована князю Микифору Федоровичу Вяземскому Саввой Култашевым в приданое «за своячницею».

Нет ничего удивительного в том, что «наш князь» был офицером. Обычаю дворян было свойственно признание приоритета военной службы над гражданской: от 80 до 90 процентов «древних» дворян начинали свою карьеру в армии. В этой среде потомственных дворян военная служба всегда оставалась основным источником получения классного чина.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: