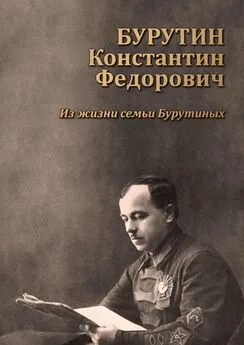

Александр Бурутин - Бурутин Константин Фёдорович. Из жизни семьи Бурутиных

- Название:Бурутин Константин Фёдорович. Из жизни семьи Бурутиных

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2021

- Город:Москва

- ISBN:978-5-00189-050-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Бурутин - Бурутин Константин Фёдорович. Из жизни семьи Бурутиных краткое содержание

Бурутин Константин Фёдорович. Из жизни семьи Бурутиных - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Можно добавить, что товар был не из легких – магазин специализировался на продаже керосиновых ламп (подвесных и настольных).

Справочно:В те времена «работа мальчиком» означала тяжелый и неквалифицированный труд по принципу подай-поднеси за питание и ночлег. В благоприятной перспективе можно было стать помощником продавца. Применительно к трактиру «работа мальчиком» была подробно описана Гиляровским В.А. («Москва и москвичи», 1926 г.)

Фото 3.Взрослые дети Федора Тихоновича и Пелагеи Ивановны Бурутиных. Сидят слева направо: Михаил (25 лет), Александр (16 лет), Иван (27 лет), Владимир (26 лет). Стоит Константин (21 год). На фото присутствуют жены двух старших братьев. Санкт-Петербург, 2 мая 1900 г.

Более подробно о жизни и быте семьи Бурутиных на рубеже XIX-XX веков записано в воспоминаниях Александра Константиновича Бурутина, старшего сына Константина Федоровича. Основываясь на этих воспоминаниях, сегодня можно утверждать о том, что крестьянское хозяйство Бурутиных к началу XX века стало довольно крепким. Александр Константинович вспоминал, что в хозяйстве его деда Федора Тихоновича в Добрынино к тому времени появились и пашня, и домашний скот, и крепкий просторный дом. Достаточно внимательно посмотреть на фотографию пятерых сыновей Федора и Пелагеи Бурутиных (Ивана, Владимира, Михаила, Константина и Александра), сделанную 2 мая 1890 года в Петербурге. Все одеты добротно: в костюмах с бабочками, часами и цепочками. А старший Иван еще и с тростью – важный аксессуар солидности и самодостаточности. Все получили образование минимум в четырехклассной сельской школе, худо-бедно устроились в «столице на Неве».

На снимке отсутствуют две дочери четы Бурутиных – Олимпиада (19 лет) и Анастасия (9 лет), которые в это время проживали с родителями в родной деревне Добрынино.

К 21 году Константин уже стал служить приказчиком, т.е. торговым служащим и помощником хозяина или управляющего. Работа у него спорилась. По воспоминаниям, покупателям было приятно общаться с обходительным, шустрым и внешне привлекательным приказчиком.

24 октября 1900 года 21-летнего Константина Рыбинское уездное по воинской повинности присутствие (военное учреждение, ведавшее делами призыва на военную службу и воинской повинности) «приняло на службу на казенное содержание» в армию по жребию.

Справочно:Всеобщая воинская обязанность была введена в Российской империи 1 января 1874 года Манифестом императора Александра II взамен существовавшего со времен императора Петра I комплектования армии методом рекрутского набора. С этого момента служить в армии были обязаны все подданные Российской империи мужского пола и всех сословий.

Но молодых людей призывного возраста в стране было больше, чем требовалось. Армия нуждалась приблизительно в трети молодых людей, достигавших призывного возраста (20 лет). Поэтому от службы освобождались полностью определенные категории граждан. Ряду категорий предоставлялись отсрочки от призыва или полное освобождение от военной службы. А из числа граждан, у которых не было прав на отсрочки или освобождение от военной службы, служить шли лишь те, кому выпал жребий (или «жеребий» как это писалось в Уставе).

Все призывники, не имевшие льгот и отсрочки, были повинны явиться на призывной участок и подвергнуться жеребьевке. В ящик клали жребии – пронумерованные и сложенные полоски картона, каждый призывник вытаскивал свой номер. После окончания жеребьевки призывников подвергали медицинскому освидетельствованию. Если квота заполнялась, оставшиеся обладатели жребия уже не подвергались освидетельствованию, а просто зачислялись в запас, что навсегда освобождало их от дальнейшего призыва.

Константину Бурутину выпал жребий служить.

Новобранец Константин Бурутин на военную службу был направлен в Виленский военный округ в 13-ю роту 178-го пехотного Венденского полка 45-й пехотной дивизии. Полк дислоцировался в Курляндии в городе Либава (совр. Лиепая, Республика Латвия). А командиром роты был капитан Цукар, по воспоминаниям Константина Федоровича -хороший офицер, немец.

Как парня грамотного, физически здорового и, главное, смышленого, Константина практически сразу командировали в Рижский учебный унтер-офицерский батальон в 4-ю роту «для прохождения курса». Непосредственные начальники: командир роты капитан Гусев, младший офицер штабс-капитан Павленко и командир батальона полковник Александров – также, по мнению новобранца, оказались «хорошими».

Через год, в августе 1903 года, он, уже младшим унтер-офицером, возвращается в свой пехотный полк, где еще через два месяца производится в старшие унтер-офицеры. Теперь его служба предполагала большую самостоятельность и свободу. Так, например, в 1904 году он был командирован на ярославщину за новобранцами.

Здесь, в Либаве, в 1901 году Константин познакомился с местной девушкой – латышкой лютеранского вероисповедания Левизой Германовной Фрейс 1884 г.р., которая, приехав в город на заработки, состояла в услужении в семье немецкого барона.

Фото 4 и 5.Рижский унтер-офицерский батальон, 1902 г.

(ефрейтор Бурутин К.Ф. первый справа от офицеров во втором ряду)

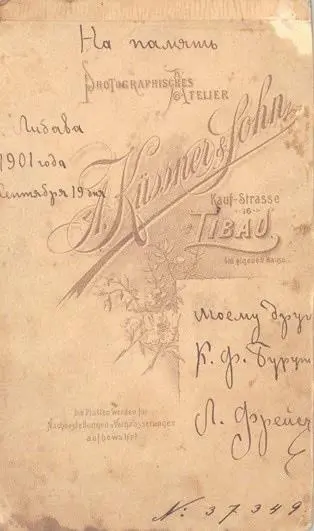

Фото 6 и 7.Фотокарточка Левизы Фрейс, подписанная и подаренная жениху

(г. Либава, 19 сентября 1901 г.)

Сначала Лиза в Либаве устроилась работать у местного купца-немца прачкой-кухаркой, а затем горничной. Родом она происходила из крестьянской (хуторской) семьи. У нее были старший брат Карл и младшая сестренка Матильда. Наличие хутора у семьи Фрейс свидетельствовало о ее определенной зажиточности, ибо не так просто было латышскому крестьянину заполучить собственную землю. Отец Лизы Герман Фрейс кроме управления хутором еще слыл искусным печником. Он был в этом деле довольно опытным мастером, востребованным и в своем хуторе, и в ближайшей округе, что приносило в семью дополнительный доход. Ходили слухи, что Карл и Матильда тоже покинули родительский хутор. Оба устроились на промышленных предприятиях Либавы: Карл на рыбно-перерабатывающем, а Матильда на винно-разливочном.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: