Array Сборник статей - Георгиевские чтения. Сборник трудов по военной истории Отечества

- Название:Георгиевские чтения. Сборник трудов по военной истории Отечества

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2021

- Город:Москва

- ISBN:978-5-00155-291-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Array Сборник статей - Георгиевские чтения. Сборник трудов по военной истории Отечества краткое содержание

Книга выпущена Российским военно-историческим обществом.

В формате PDF A4 сохранен издательский макет.

Георгиевские чтения. Сборник трудов по военной истории Отечества - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

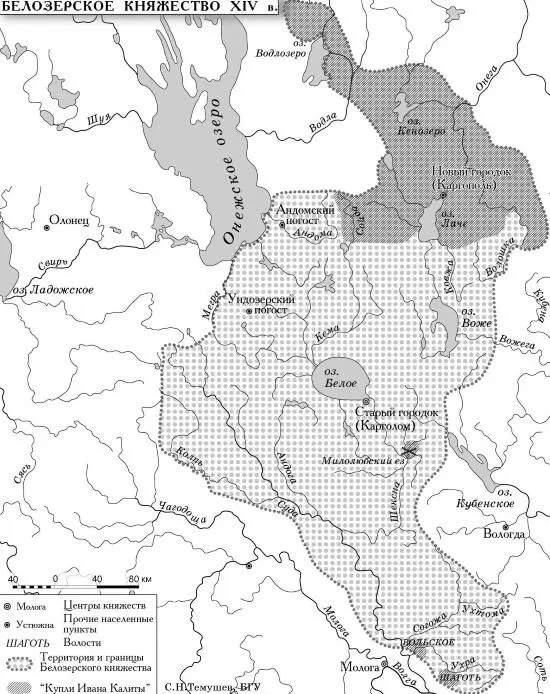

Оригинальную версию выдвинул Л. А. Демин. По его мнению, белозерский полк, как и другие княжеские полки того времени, состоял из княжеской дружины, т. е. воинов-профессионалов, и ополчения, которое набиралось по волостям. Эти отдельные волостные отряды, например каргопольский, были подразделениями белозерского полка, возглавляемыми либо членами княжеского рода, либо другими близкими к князю лицами, например старшими дружинниками, волостными управляющими и т. п. Упоминание в летописном источнике какого-то неведомого нам князя каргопольского «отражает, по-видимому, деление белозерского войска на более мелкие волостные подразделения, возглавляемые своими военачальниками. Их летописец мог ошибочно называть “князьями”» [11] Демин Л. М. Древнее Белоозеро. М., 1993. С. 62–66.

.

Чтобы разобраться в вопросе, существовали ли князья каргопольские, обратимся к довольно любопытному источнику, остающемуся вне поля зрения историков, занимающихся XIV в. В московском Новоспасском монастыре на сводах паперти соборной церкви Преображения Господня сохранилось написанное в XVII в. масляными красками «Родословное древо российских государей». Оно начинается с первых русских князей, заканчивается сыновьями Ивана IV – Федором и царевичем Дмитрием и представлено в виде дерева (в средневековье именно так изображались генеалогические таблицы), которое ветвями покрывает свод. Среди ветвей находятся круги, в которых изображены великие и удельные князья и цари. Все портреты написаны одним стилем, и лица различаются более возрастом, чем индивидуальными чертами. Нарисованные персонажи были взяты, очевидно, из монастырского синодика. По склонам свода с правой стороны среди прочих изображены князья Иоанн Дмитровский, Феодор Каргопольский, Василий Михайлович, Петр Дмитриевич [12] И. С. [Снегирев И. М. ]. Родословное древо государей российских, изображенное на своде паперти соборной церкви Новоспасского ставропигиального монастыря. М., 1837. С. 434–435.

.

Помещение этих лиц в «Родословном древе» московских князей объясняется просто – все они были связаны с ними тесными узами родства и свойства. Иоанн Дмитровский – это князь Иван Федорович Галичский, сидевший одно время в подмосковном Дмитрове и на дочери которого женился князь Андрей, младший сын Калиты. Василий Михайлович – кашинский князь, внук Семена Гордого от его дочери Василисы, вышедшей замуж за кашинского князя Михаила. Петр Дмитриевич – один из сыновей Дмитрия Донского, сидевший на уделе в Дмитрове. И хотя имя князя Феодора Каргопольского в других источниках более не встречается, судя по биографиям лиц, изображенных на соседних с ним портретах, можно полагать, что он жил приблизительно во второй половине XIV в. и был связан родственными узами с московским княжеским домом. Таким образом, имеется возможность достаточно уверенно говорить о Каргополе как центре особого удела в XIV в. и даже о ветви сидевших здесь каргопольских князей.

Именно благодаря бракам с этими княжескими домами Москва расширяла владения, в т. ч. и в Каргополе, за счет земель, полученных в счет приданого. Подтверждение этому находим в летописях. Под 1378 г. сообщается, что на озеро Лаче (к югу в непосредственной близости от Каргополя) был сослан некий поп, действовавший в интересах сына последнего московского тысяцкого Ивана Васильевича Вельяминова, пытавшийся отравить великого князя Дмитрия Донского и захваченный перед сражением с татарами на р. Воже [13] ПСРЛ. Т. XV. Вып. 1. Рогожский летописец. Пг, 1922. Стб. 135–136.

. Правда, о самом Каргополе в этом известии ничего не говорилось, и поэтому историки города прошли мимо данного свидетельства. Но позднее в научный оборот был введен Устюжский летописный свод, уточняющий, что местом заточения узника стал именно Каргополь [14] ПСРЛ. Т. XXXVII. Устюжские и вологодские летописи XVI–XVIII вв. Ленинград, 1982. С. 76 («посла его князь великий в заточенье на Лачъ озеро в Каргополе, а мех с зелием сожгоша»).

.

Но принадлежал ли князь Глеб Каргопольский к Белозерскому княжескому дому? Для этого нужно обратиться к родословной белозерских князей, которую они вели от князя Глеба Васильковича Белозерского, брата Бориса Васильковича Ростовского. Родословцы сообщают, что сыновьями у Глеба были бездетный Демьян и Михаил. «В лето 6785 (1277) князь Михайло Глебович женился у князя Федора Ростиславича Ярославского». От этого брака произошли два сына: Федор Белозерский и Роман [15] Временник Московского Общества истории и древностей российских. Кн. Х. М., 1851. С. 36, 41, 143, 231. Опубликовано также: Белозерье. Краеведческий альманах. Вып. 2. Вологда, 1998. С. 74–76; Родословная книга князей и дворян («Бархатная книга»). Ч. II. М., 1787. С. 162–163 ;Редкие источники по истории России. Вып.2.М.,1977.С.159–160. См. также: ПСРЛ. Т. XX. Ч. I. Львовская летопись. СПб., 1910. С. 12; Т. XXIII. Ермолинская летопись. М., 2004. С. 167; Т. XXIV. Типографская летопись. М., 2000. С. 227–228.

.

После смерти старшего брата Бориса в 1277 г. родоначальник белозерских князей Глеб Василькович стал ростовским князем [16] ПСРЛ. Т. XVIII. Симеоновская летопись. М., 2007. С. 75, 76.

. Но, прокняжив чуть более года, он скончался 13 декабря 1278 г. [17] Там же. С. 76.

Сразу же после его кончины в Ростове начались раздоры. Дело дошло до того, что немногим более двух месяцев после смерти Глеба ростовский епископ Игнатий, очевидно, по наущению сына Бориса Ростовского князя Дмитрия Борисовича, осуществил неслыханное дотоле дело: «Неправо творяще, не по правиломъ осудилъ бо бе своего князя Глеба, уже по смерти за 9 недель, и изрину князя изъ соборныа церкве въ полунощи, и повеле его погрести у святого Спаса въ Княгинине манастыре». Этот первый, но, к сожалению, далеко не последний в отечественной истории пример мщения покойным политическим противникам был настолько вопиющим, что им пришлось специально заниматься митрополиту Кириллу сразу после его приезда в Северо-Восточную Русь из Киева. Результатом этой ссоры между внуками Василька Ростовского явилось то, что в 1279 г. старший сын Бориса Ростовского Дмитрий отнял у Михаила Глебовича Белоозеро: «князь Дмитреи Борисовичь отъимал волости у князя Михаила Глебовичя съ грехомъ и съ неправдою, абы ему Бог пробавилъ» [18] ПСРЛ. Т. XVIII. С. 77.

.

Под 1286 г. Устюжская летопись сообщает о разделе Ростовского княжества между Дмитрием Борисовичем и его младшим братом Константином: «И паде жеребеи болшему князю Дмитрею Углеч Поле да Белоозеро, а меншему брату князю Констянътину Ростов да Устюг» [19] Там же. Т. XXXVII. С. 31, 71, 111, 130.

. В результате этих событий сыновья князя Глеба Васильковича лишились родовых владений и должны были искать мест приложения своей деятельности за пределами Белозерского княжества.

Интервал:

Закладка: