Array Сборник статей - Георгиевские чтения. Сборник трудов по военной истории Отечества

- Название:Георгиевские чтения. Сборник трудов по военной истории Отечества

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2021

- Город:Москва

- ISBN:978-5-00155-291-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Array Сборник статей - Георгиевские чтения. Сборник трудов по военной истории Отечества краткое содержание

Книга выпущена Российским военно-историческим обществом.

В формате PDF A4 сохранен издательский макет.

Георгиевские чтения. Сборник трудов по военной истории Отечества - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Ввиду важности Ростовского синодика для изучения родословия белозерских князей приведем посвященную им часть памятника полностью, обозначив для удобства цифрами упоминаемых в нем лиц: «Благоверным князем (1) Михаилу Глебовичю, (2) Феодору Михаиловичю, (3) Василию Феодоровичю, (4) Юрию Василиевичю, (5) Роману Михаиловичю, (6) Семену Василиевичю, (7) Юрию Ивановичю Белозерьскимъ вечная память. Князю (8) Андрею Юрьевичю Шелешпаньскому вечная память. Князю (9) Василию Ивановичю, князю (10) Андрею Юрьевичю Андожскому, князю (11) Василию Дмитреевичю, князю (12) Владимиру Андреевичю, князю (13) Юрию Васильевичю, князю (14) Ивану Белозерским вечная память». И далее среди поминания убитых в 1380 г. на Дону видим: «Князю (15) Феодору Романовичю Белозерьскому и сыну его князю (16) Ивану… (17) Семену Михаиловичю…» [41]

Известен и другой синодик белозерских князей, хранящийся в Череповецком музее, который в свое время использовал А. И. Копанев: «А се Белозерские князи: благоверного князя (1) Михаила, (2) Романа, (3) Федора (4) Василья, (5) Иоанна, (6) Феодора, (7) Георгия, (8) Андрея, (9) Георгия, (10) Афанасия, (11) Семена, (12) Андрея, княгини Анны, Феодосьи, Марии Голендуки, Варвары, Олены» [42].

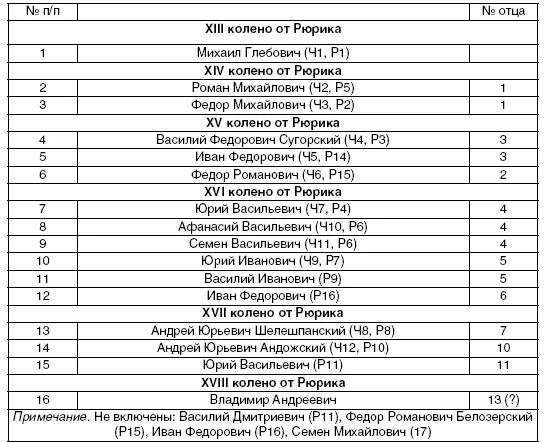

На основе этих двух источников попытаемся реконструировать родословие белозерских князей. Для этого обозначим буквой Ч – Череповецкий синодик, а буквой Р – Ростовский синодик. Первым в обоих синодиках назван Михаил Глебович (Ч1, Р1). Затем в Ч упомянуты оба его сына – Роман Михайлович (Ч2, Р5) и Федор Михайлович (Ч3, Р2), за которыми следуют сыновья Федора Михайловича – Василий Федорович Сугорский (Ч4, Р3) и Иван Федорович (Ч5; в Р он в этом месте пропущен), а также сын Романа Михайловича – Федор Романович (Ч6, Р15: здесь он помещен в списке погибших на Куликовом поле вместе со своим сыном Иваном – Р16). Вслед за этим Ч помещает сына Василия Федоровича – Юрия Васильевича (Ч7, Р4) и сына последнего – Андрея Юрьевича Шелешпанского (Ч8, Р8). Затем следуют сын Ивана Федоровича – Юрий Иванович (Ч9, Р7) и братья Юрия Васильевича Сугорского – Афанасий Васильевич (Ч10; в Р он пропущен) и Семен Васильевич (Ч11, Р6). Завершает мужские имена Ч сын Юрия Ивановича – Андрей Юрьевич Андожский (Ч12, Р10). Далее в Р следует сын Ивана Федоровича – Василий Иванович (Р9). Относительно Василия Дмитриевича (Р11) затрудняемся сказать что-либо определенное, так как не встречаем в синодиках имя его отца Дмитрия. Что же касается Владимира Андреевича (Р12), он может являться как сыном Андрея Юрьевича Андожского, так и Андрея Юрьевича Шелешпанского (более склоняемся ко второму варианту). Юрий Васильевич (Р11) – это сын Василия Ивановича. И наконец, Р заканчивается именем Ивана Белозерского (Р14) – под ним следует разуметь пропущенного в своем месте Ивана Федоровича. Составитель Р, обнаружив этот пропуск, просто вписал его имя в конце поминания белозерских князей. Таким образом, генеалогия первых поколений потомков Михаила Глебовича, выстроенная на показаниях синодиков, представляется в виде табл. 1.

Анализируя составленное на основе синодиков родословное древо, видим, что в нем упоминается князь Андрей Андожский, живший приблизительно в первой четверти XV в.

Таблица 1

Белозерские князья по Ростовскому и Череповецкому синодикам

Его отцом и дядей были соответственно Юрий и Василий Ивановичи, сыновья уже неоднократно упоминавшегося нами князя Ивана Федоровича Копорского. Поскольку внук последнего упоминается с определением «Андожский», с большой долей вероятности можно отнести это определение и к Юрию и Василию Ивановичам. По хронологическому расчету поколений они жили как раз в эпоху Куликовской битвы и, очевидно, именно они упоминаются «Сказанием» как не названные по именам князья Андомские. Тем самым возникновение Андомского удела Белозерского княжества необходимо датировать именно этим временем.

Но как быть с возражениями Ю. К. Бегунова и В. А. Кучкина, относивших образование этого белозерского удела к 20-м гг. XV в.? [43]Историками достаточно давно было подмечена разница в написании владельцев данного удела: сначала они писались андомскими, а затем стали именоваться андогскими. Но никто из специалистов так и не объяснил замену одной буквы другой. Между тем на территории Белозерья имеются две реки: Андома, впадающая в Онежское озеро, и Андога, приток Суды. Первая из них послужила основой названия удела XIV в., а вторая – для удела XV в. (судя по родословцам, родоначальником Андогских князей стал князь Михаил Андреевич, пять сыновей которого жили при Иване III).

«Сказание о Мамаевом побоище» дошло до нас во множестве списков. Все они могут быть сгруппированы в отдельные редакции. Текст памятника, наиболее близкий к первоначальному авторскому тексту произведения, читается в основной редакции, сохранившейся в нескольких десятках списков. Основная редакция, в свою очередь, разбивается на несколько вариантов. Один из таких вариантов, отличающихся тем, что в целом ряде случаев он сокращает текст «Сказания» за счет выпуска религиозно-риторических сравнений, отступлений автора, молитв великого князя, был в свое время опубликован Л. А. Дмитриевым. По одному (из трех привлеченных для публикации списков) он был условно назван вариантом Михайловского [44]. К сожалению, для позднейших исследований он не привлекался, хотя содержит любопытные уточнения и, в частности, дает отчество князя Андрея Кемского. Прибытие белозерских князей к Дмитрию Донскому он описывает следующим образом: «И приидоша к Москве белозерские князи: Феодор Семенович, да князь Семен, да князь Андрей Иванович Киевский, да князь Глеб Каргапольский с вой своими вельми учрежено – доспехи на них и шеломы, яко вода колышет морскими волнами. По числу же с ними приидоша белозерские и каргопольския силы 30 000» [45]. Комментируя этот отрывок, Л. А. Дмитриев полагал, что надо читать не «киевский», а «кемский», как это указано в других вариантах основной редакции «Сказания», а здесь перед нами явная описка [46]. Зная отчество Андрея Кемского и обратившись к составленному на основе Ростовского соборного синодика родословию белозерских князей, легко определить, что единственно возможным его отцом мог быть только князь Иван Федорович Копорский, а сам Андрей Иванович, по хронологическому расчету, жил в эпоху Куликовской битвы.

Возникновение Кемского удела родословцы обычно соотносят с Семеном Васильевичем Кемским, чье имя фигурирует в Ростовском синодике. Однако никакого противоречия здесь нет. Судя по «Сказанию», на Куликовом поле погиб целый ряд белозерских князей, среди которых, очевидно, был и Андрей Кемский. В этой ситуации его удел оказывался выморочным и чуть позже мог достаться его двоюродному брату Семену Васильевичу, который и стал родоначальником всех последующих князей Кемских.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: