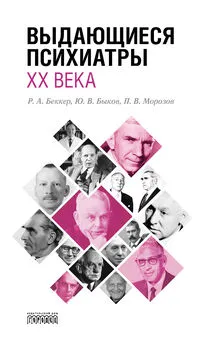

Роман Беккер - Титаны психиатрии XX столетия

- Название:Титаны психиатрии XX столетия

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2020

- Город:Москва

- ISBN:978-5-907085-64-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Роман Беккер - Титаны психиатрии XX столетия краткое содержание

О каждом из этих замечательных ученых написано столько разнообразной литературы, что, казалось бы, о них невозможно сказать что-то новое. Но авторам книги это удалось: они постарались придать ей человеческое измерение, показать каждого героя не только как ученого, но и как обычного человека: его чувства и эмоции, достоинства и недостатки, сильные и слабые стороны характера, вредные привычки, религиозные, моральные, политические и философские убеждения, а нередко ошибки и заблуждения. Создатели книги постарались поместить развитие идей, высказанных этими учеными, в исторический контекст, показать влияние идей их предшественников, учителей и наставников, на них самих, на их научное мировоззрение.

Авторы книги также подтверждают историческими примерами правомерность существования психиатрии как отдельной научной дисциплины и ее неразрывную связь с неврологией, нейробиологией, соматической медициной и психологией.

Важным достоинством этой книги является то, что авторы приводят в ней множество малоизвестных и редко упоминаемых фактов.

В формате PDF A4 сохранён издательский дизайн.

Титаны психиатрии XX столетия - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Именно лонгитудинальный процессуальный характер течения деменции прекокс и заведомо неблагоприятный прогноз ее исхода, неизбежность развития у больного со временем глубоко дефектного или маразматического конечного состояния определяли правомерность предложенного им нозологического отделения деменции прекокс от любых других форм хронических психозов с более благоприятным прогнозом, считал Э. Крепелин. В частности, именно это позволило ему нозологически отделить деменцию прекокс от МДП. Что касается МДП, то это хроническое психическое заболевание, согласно изначальной концепции Э. Крепелина, наоборот, должно характеризоваться четко очерченными маниакальными эпизодами и депрессиями, имеющими явные начало и конец, и не просто с полными ремиссиями (отсутствием симптоматики в «светлых промежутках»), но, более того, с полным восстановлением социального функционирования в интермиссии, с отсутствием тенденции к прогрессированию, к нарастанию дефектных явлений, когнитивных нарушений и десоциализации, к исходу в маразм и деменцию – то есть с благоприятным долгосрочным прогнозом.

На основании именно этого различия в лонгитудинальном течении и в прогнозе исхода двух хронических психозов – деменции прекокс и МДП – Э. Крепелин в Дерптской лекции впервые предложил свою знаменитую жесткую нозологическую дихотомию между МДП и деменцией прекокс. Жесткая дихотомия между МДП и деменцией прекокс стала особенно популярна после шестого переиздания «Учебника психиатрии» («Lehrbuch der Psychiatrie») Э. Крепелина (1899), в который, помимо описания собственно дихотомии и вообще классификации психических заболеваний, вошел и полный текст его Дерптской лекции.

С самого начала пребывания в Дерпте Э. Крепелин постоянно сталкивался с косностью, замшелостью и негибкостью царской бюрократии, со множеством необоснованных ограничений и запретов. Выше уже рассказывалось об усилиях, потребовавшихся для того, чтобы добиться разрешения лечить и госпитализировать пациентов без документов. Кроме того, в Дерпте Э. Крепелин находился в культурной изоляции: язык, культура и обычаи прибалтийских немцев значительно отличались от языка, культуры и обычаев немцев Германии, русский и эстонский языки Крепелин не знал, и это мешало ему общаться с местным населением и с пациентами (он вынужден был общаться с ними через помощников). Кроме того, нарастали и политические разногласия Э. Крепелина с высшими чиновниками Российской империи вплоть до министра внутренних дел и даже императора Александра III. В частности, эти разгногласия проистекали из-за различия в отношении к больным, из-за того, что ученый считал «необоснованными запретами и ограничениями», получая, в свою очередь, от чиновников упреки в «чрезмерном либерализме».

Гейдельбергский период и основание Гейдельбергской психиатрической школы

Поэтому когда 9 ноября 1890 года Э. Крепелин получил приглашение возглавить кафедру психиатрии медицинского факультета Гейдельбергского университета и, как это было принято в то время, одновременно встать во главе Гейдельбергской университетской психиатрической клиники, он сразу и с радостью согласился. В 1891 году он покинул Дерпт и переехал в Гейдельберг. Он сохранял за собой должности заведующего кафедрой психиатрии медицинского факультета Гейдельбергского университета и одновременно – руководителя университетской психиатрической клиники в течение последующих четырнадцати лет. Таким образом, Э. Крепелин стал одним из «отцов-основателей», заложивших научные традиции знаменитой Гейдельбергской психиатрической школы. Именно из стен этой школы уже в XX веке вышли такие известные и авторитетные немецкие психиатры, как Карл Ясперс, Карл Людвиг Бонхеффер, Курт Шнайдер, Вильгельм Майер-Гросс, Карл Клейст и многие другие.

Мюнхенский период

В 1903 году Э. Крепелин переехал в Мюнхен. Там он возглавил кафедру психиатрии медицинского факультета Мюнхенского университета имени Людвига Максимилиана и, одновременно, университетскую психиатрическую клинику. При нем в Мюнхене для университетской психиатрической клиники построили просторное новое здание.

В период работы в Мюнхенском университете Э. Крепелин основал еще одну научную лабораторию, но не вполне такую же, как в Дерптском, а затем в Гейдельбергском университетах. Эта лаборатория имела более широкий научный профиль и занималась изучением как экспериментальной психологии и факультетской психологии, так и нейропатологии и нейрогистологии. В упомянутой лаборатории вместе с Э. Крепелиным в период его жизни в Мюнхене работали такие видные ученые того времени, как Алоис Альцгеймер (1864–1915), Франц Ниссль (18601919), Корбиниан Бродман (1868–1918), Вальтер Шпильмейер (1879–1935), Август Поль фон Вассерманн (1866–1925) и Феликс Плаут (1877–1940).

Именно работая в этой лаборатории, А. Альцгеймер открыл и подробно описал особую гистологическую картину поражения головного мозга при одной из форм старческой деменции, ныне носящей его имя (болезнь Альцгеймера, БА), и выдвинул предположение, что причиной деменции при этом заболевании являются накопление (3-амилоида в межклеточных пространствах головного мозга, образование специфических амилоидных бляшек и фибрилл (амилоидных волокон) и сопровождающая это воспалительная реакция нейроглии, приводящая к гибели нейронов и к развитию атрофии головного мозга.

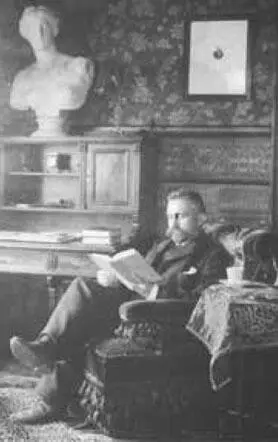

Эмиль Крепелин в своем частном кабинете в Гейдельберге в 1900 году

В тот же период К. Бродман составил свою знаменитую функционально-анатомическую карту коры больших полушарий головного мозга, разделив ее на зоны в соответствии как с выполняемыми ими функциями, так и с особенностями гистологического строения (преобладанием тех или иных разновидностей нейронов в определенных слоях коры). Часть комплекса строений Мюнхенского университета, где располагалась лаборатория Э. Крепелина, используется в учебных и научных целях и по сей день.

Поездка на Яву

В 1903 году Э. Крепелин решил более подробно изучить транскультуральные аспекты психических заболеваний. Его интересовали различные вопросы, в частности, сходны или различны распространенность, клиническая симптоматика и феноменология, течение и прогноз различных психических заболеваний в разных странах, у отличных друг от друга этнических групп, принадлежащих к разным религиям и культурам, с не совпадающими общественным укладом и темпом жизни, с различным уровнем урбанизации и технологического развития, а также вопрос, как вышеупомянутые факторы влияют на распространенность, клиническую картину, течение и прогноз различных психических заболеваний [Kraepelin, 1904].

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: