Юлия Варенцова - Передвижники. Художники-передвижники и самые важные картины конца XIX – начала XX века. 150 лет с момента основания Товарищества

- Название:Передвижники. Художники-передвижники и самые важные картины конца XIX – начала XX века. 150 лет с момента основания Товарищества

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:978-5-04-106579-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Юлия Варенцова - Передвижники. Художники-передвижники и самые важные картины конца XIX – начала XX века. 150 лет с момента основания Товарищества краткое содержание

Передвижники. Художники-передвижники и самые важные картины конца XIX – начала XX века. 150 лет с момента основания Товарищества - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

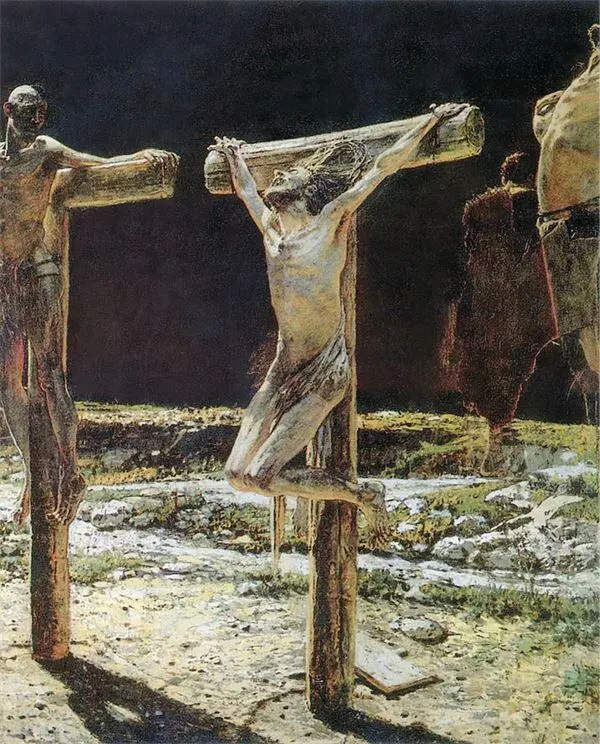

Картина Ге и правда противоречит традиционному изображению Христа как человека прекрасного и духовно, и нравственно, и внешне. У Ге он тщедушный, измученный, худой, многим кажется жалким. Александр Третий находит образное сравнение: «Ну какой же это Христос? Это больной Миклухо-Маклай». На обвинения публики и критиков в том, что его Спасителю не хватает благообразности, Ге отвечает, что «человек, которого били целую ночь, не мог походить на розу». И даже самый передовой коллекционер и меценат своего времени Третьяков купит картину «Что есть истина?» только после того, как Лев Толстой напишет гневное письмо и пристыдит его. «Вы посвятили жизнь собиранию предметов искусства, живописи и собрали подряд все для того, чтобы не пропустить в тысяче ничтожных полотен то, во имя которого стоило собирать все остальные. Вы собрали кучу навоза для того, чтобы не упустить жемчужину. И когда прямо среди навоза лежит очевидная жемчужина, вы забираете все, только не ее. Для меня это просто непостижимо, простите меня, если оскорблю вас, и постарайтесь поправить свою ошибку, если вы видите ее, чтобы не погубить все свое многолетнее дело». Репрессии, которым подвергается картина, только подогревают интерес публики – и полотно отправляется путешествовать по Европе, где его ждут восторженные отзывы.

Распятие,

1892

Продолжая евангельскую тему, Ге пишет «Суд Синедриона» и «Выход Христа с учениками с Тайной вечери». На последней от Спасителя уходят все ученики, оставляя его в полном одиночестве, в готовности принять судьбу и исполнить великую миссию. Николай со своим евангельским циклом так же остается в одиночестве. В Петербурге и Москве почти никто не понял его полотен, созданных в сельском уединении. Финальным манифестом становится «Распятие».

Десять лет жизни уходит у Николая Ге, чтобы написать смерть Христа. Он целыми днями, снова и снова воспроизводит этот сюжет. Окончательной станет лишь 19-я версия картины. Художник пишет с натуры. Прямо в мастерской установлен крест, с петлями для рук и перекладиной для ног. Он считает, что натурщики должны мучиться, почти как Христос, и даже сам восходит на крест. Удивительные фотографии обнаженного старика на кресте сохранились до сих пор.

Заставить зрителей «рыдать, а не умиляться» – вот какую задачу ставит себе Ге, изображая «страсти Христовы», и показывает Спасителя на кресте абсолютно бескомпромиссно. Он ставит себе задачу: растопить сердца современников, которые должны увидеть и почувствовать, что Христос претерпел физические страдания. Как верующий человек, Ге хочет донести боль, которую Спаситель претерпел ради людей, хочет разбудить обывателей.

Свою последнюю большую картину, «Распятие», художник сам везет на выставку передвижников в Петербург – через Ясную Поляну. Лев Толстой, обливаясь слезами, скажет: «Так оно все и было». Но вердикт главного цензора – царя – на этот раз еще беспощадней: «Это бойня!» В первый же день картина будет снята с выставки и попадет под запрет. В Третьяковской галерее ее будут хранить в отдельном помещении, за закрытой занавесью. Публика сможет увидеть «Распятие» Николая Ге, лишь когда оно покинет Россию – на выставке в Париже в 1903 году.

Татьяна Карпова,

доктор искусствоведения,

Государственная Третьяковская галерея:

«Уже на излете земной жизни Ге пережил необычайный творческий подъем, очень мощный. И тогда как его товарищи, с которыми он начинал, с которыми создавал Товарищество передвижных художественных выставок, переживают в эти годы глубокий кризис, сходят постепенно с арены художественной жизни, он прорывается к каким-то невиданным откровениям будущего искусства, искусства XX века».

До конца своих дней он экспериментирует у мольберта, шокируя современников и прокладывая дорогу потомкам. В свете нового художественного языка следующего века Николай Ге станет «вестником экспрессионизма».

Анна Флорковская,

кандидат искусствоведения:

«Как это ни парадоксально, но, мне кажется, его последние работы, они до сих пор вызывают споры. Я считала, что Ге – религиозный художник, и, когда в «Орсе» увидела, что «Распятие» висит в зале с надписью «натурализм», меня это вначале удивило, а потом я поняла, что так оно и должно быть».

Иван Крамской

1863Бунт четырнадцати

1872Христос в пустыне

1884Неутешное горе

1883Неизвестная

Он начинал как талантливый ретушер фотографий, а стал великим портретистом эпохи. Он создавал первую коммуну художников по заветам Чернышевского – и писал портреты царя и его семьи. Он возглавил «бунт четырнадцати» и покинул Академию художеств, но звание академика ему все равно присвоили. Он провозглашал «идейность» искусства, а его самой известной картиной стала «Неизвестная», девушка легкого поведения, – как тогда говорили, дама полусвета.

Бунт четырнадцати

1863 год. Новое веяние в современном искусстве – реализм – уже захватило всю Европу, но Петербургская Академия художеств все еще держит оборону. По традиции лучшие выпускники года участвуют в конкурсе, где главный приз – Большая золотая медаль и «командировка» в Европу на целых шесть лет. Но в этот раз, в год столетия Академии, благородное заведение сотрясает скандал. Четырнадцать выпускников отказываются рисовать на заданную тему из скандинавской мифологии и требуют права самим выбирать сюжет. Главарь «бунта четырнадцати» – Иван Крамской.

Руководство не идет ни на какие уступки. Профессор Константин Тон выражает общее возмущение мэтров: «Если бы это случилось прежде, то всех бы вас в солдаты!» В ответ бунтовщики покидают аудиторию и вместо престижного диплома получают волчий билет. По распоряжению самого императора за художниками-диссидентами устанавливают слежку. Под предводительством Крамского группа «несогласных» выходит из Академии и организует первую в России независимую артель профессиональных художников.

По примеру героев романа «Что делать?» Чернышевского члены «Артели художников» живут и работают коммуной, в доме на Васильевском острове. Старостой выбран Крамской, его супруга поставлена заведовать хозяйством. Главная идея «Артели» – создать первый в России «союз художников», независимый ни от Академии, ни от государства. Живописцы дают объявления в газеты: принимают заказы на исполнение портретов, писание икон и другую художественную поденщину. Крамской – главный энтузиаст этой затеи. Получив гонорар за серьезный госзаказ – роспись купола храма Христа Спасителя, – он вкладывает все деньги в общую кассу.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: