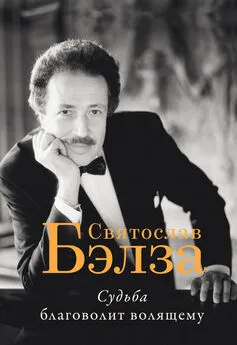

Игорь Бэлза - Судьба благоволит волящему. Святослав Бэлза

- Название:Судьба благоволит волящему. Святослав Бэлза

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2019

- Город:Москва

- ISBN:978-5-00095-777-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Игорь Бэлза - Судьба благоволит волящему. Святослав Бэлза краткое содержание

Судьба благоволит волящему. Святослав Бэлза - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Немало исследований посвящено писательскому искусству. Однако существует также читательское искусство, которое тоже предполагает и врожденный талант, и истовое трудолюбие, вознаграждаемое сторицею. Особых навыков требует восприятие поэзии – далеко не всякий поймет «наставленье, сокрытое под странными стихами», которое оставили нам Данте и другие корифеи прошлых эпох. Стихи требуют особо чуткого читателя, душа которого способна резонировать на звуки струн, затронутых поэтом. Но насколько богаче делается кругозор того, кто овладел тонким искусством «беседы» с великими мастерами слова! Их творения учат постижению той книги, которая испокон веку именуется книгой жизни.

Отношения между автором и аудиторией никак не могут строиться по той формуле, против которой восставал еще М.Е. Салтыков-Щедрин: «Писатель пописывает, читатель почитывает». Настоящий писатель не пописывает, а исторгает в родовых муках из глубины души, из своего измученного естества произведение, и оно всегда создается с мыслью о читателе (не только о сегодняшнем, но нередко и о грядущем). Всякая книга – результат большого труда автора, а также редактора, художника, наборщика и людей многих иных профессий, но, чтобы она до конца раскрыла вложенное в нее содержание, засияла полным спектром, зазвучала «во весь голос», читатель тоже должен проделать определенную умственную работу, мобилизовав свои способности, эмоции, жизненный опыт и вслушавшись как следует в музыку слов. «Книга должна быть исполнена читателем, как соната, – подчеркивала Марина Цветаева. – Знаки – ноты. В воле читателя – осуществить или исказить».

Как не все люди способны погрузиться в мир музыки или живописи, постичь их образы, точно так же далеко не каждый умеет читать. Ибо быть грамотным и уметь читать – совсем не одно и то же. Чтение художественной литературы – своего рода творчество или по крайней мере сотворчество. Оно требует навыка и затрат внутренней энергии, но только творческое чтение доставляет истинное наслаждение, способствует духовному развитию человека. Недаром Владимир Набоков считал, что «хороший читатель, большой читатель, активный и творческий читатель – это перечитыватель». Каждый большой писатель заслуживает такого большого читателя. В их диалоге раскрывается истина о человеке и мире.

И Шекспир, и Овидий

Для того, кто их слышит,

Для того, кто их видит…

Чтение стало настоятельной потребностью, необходимым условием роста Человека разумного, и потому принятое определение «венца творенья» как биологического вида – Homo sapiens – правомерно, пожалуй, дополнить еще одним: Homo legens – Человек читающий.

Род людской бесконечно многим обязан тому университету, имя которому – Книга. В этом университете приобретаем мы необходимые знания и получаем уроки нравственности, духовности, без которых оскудели бы разумом и очерствели бы сердцем.

Вот уже более пятисот лет сопутствует человеку печатная книга, сохраняя в принципе свой внешний вид, хотя полиграфия не стоит на месте, а непрерывно совершенствуется. Бурное развитие науки и техники в современную эпоху породило ряд пессимистических теорий относительно будущего книги. Проблемой этой занимаются не только фантасты – от Жюля Верна и Герберта Уэллса до Айзека Азимова и Рэя Брэдбери, – но также ученые, в том числе социологи.

На одной из конференций специалистов по ЭВМ Айзек Азимов сказал: «Я хочу попытаться описать идеальную информационно-поисковую систему. Пользование ею должно быть доступно каждому, в том числе тем, кто не имеет для этого специальной подготовки; она должна быть портативной; для нее не должен требоваться никакой внешний источник питания; информация должна храниться в ней постоянно и не исчезать при отключении питания…» К этому моменту аудитория была уже весьма озадачена. И тут писатель, выдержав эффектную паузу, произнес: «Надеюсь, вы понимаете, что речь идет просто о книге».

Впервые голоса, предсказывающие скорый закат «галактики Гутенберга», раздались еще в конце прошлого века. Серьезное подкрепление, казалось бы, получила такая точка зрения с появлением телевидения и других средств массовой информации, микрокопирования и электронных хранилищ памяти. Однако фотография, как мы убедились, не заменила живописи, а кино и телевидение не вытеснили театр. Точно так же, думается, и книге в обозримой перспективе не грозит гибель от возникшей «конкуренции» со стороны компьютерных дисплеев и «аудио-буков». Несмотря на все технические новшества, она сохранит свое социальное значение и своих «старомодных» поклонников. Звезды «галактики Гутенберга» будут по-прежнему манить с неба грядущего, будоража людскую мысль и мечту.

Часто цитируемый латинский афоризм «Книги имеют свою судьбу» приводится обычно в усеченном виде, тогда как продолжение его гласит: «…в зависимости от восприятия (буквально: „головы“) читателя». Никто столь напряженно не размышлял о взаимоотношениях автора и читателя, о судьбах книг, как их творцы, люди пишущие. Из таких раздумий известнейших мастеров литературы XX столетия и сложился сборник «Homo legens» – еще одна «книга о книге».

Человеческая трагедия

Даже те, кто не прочел ни единого написанного им стиха, не видел его пьес на сцене или в кино, цитируют – порой сами того не подозревая – Шекспира, ибо огромное количество его слов, строк и строф стали крылатыми. Таких фраз только из «Гамлета» можно вспомнить немало: «Быть иль не быть, вот в чем вопрос», «Подгнило что-то в Датском королевстве», «Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам», «Распалась связь времен», «Башмаков она еще не износила», «Слова, слова, слова», «Человек он был», «Что он Гекубе? Что ему Гекуба?», «Ты славно роешь землю, старый крот!» и т. д. Выражения эти – следует оговориться – бытуют в различных вариантах, потому что существует свыше тридцати русских переводов трагедии.

Слово «гений», казалось бы, само по себе служит исчерпывающей характеристикой и ни в каких дополнительных эпитетах не нуждается. Но когда речь заходит о Шекспире, этого оказывается мало, и вот какими – и чьими! – определениями сопровождается оно применительно к творцу «Гкмлета»: «многосторонний» (Пушкин), «необъемлемый» (Лермонтов), «мирообъемлющий» (Белинский).

Если верно установлена дата его появления на свет, то родился Уильям Шекспир в 1564 году и умер в 1616-м в один и тот же день – 23 апреля. Вскоре после того как ему исполнилось двадцать, он покинул родной Стратфорд-на-Эйвоне, с тем чтобы вернуться туда на покой за несколько лет до смерти. Собственно говоря, он вернулся сюда уже бессмертным, но мало кто из современников отчетливо сознавал это, да и он сам не помышлял ни о чем подобном.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: