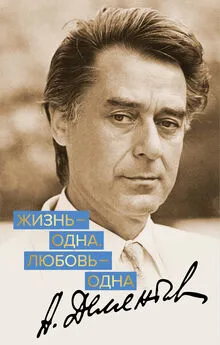

Андрей Дементьев - И все-таки жизнь прекрасна

- Название:И все-таки жизнь прекрасна

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:978-5-17-109628-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Андрей Дементьев - И все-таки жизнь прекрасна краткое содержание

И все-таки жизнь прекрасна - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Вечерами я уходил в читальный зал, что помещался на моей улице. Читал запоем все – классику, детективы, стихи, пьесы Шекспира.

Читальня помещалась в старом доме.

В ту пору был он вечерами слеп.

Знакомая усталая мадонна

Снимала с полки книгу,

Словно хлеб.

Когда я закончил восьмой класс, война уже катилась к границам Германии. Конечно, мы все – мальчишки сороковых – мечтали попасть на фронт. Но годы не пускали. И, чтобы почувствовать себя взрослее и самостоятельнее, я решил сдать экстерном следующий класс и сразу перейти в десятый. Уговорил еще четверых одноклассников, и мы стали заниматься. И это было так нелегко. Потому что нас манила Волга с ее лодками и рыбалкой, с золотым песком городского пляжа и тихой водой. А в кинотеатре «Звезда» шли не увиденные нами фильмы. Но мы с утра до позднего вечера корпели над учебниками, ходили на консультации к преподавателям и завидовали своим сверстникам. Помню, в одно из воскресений я решал задачки по алгебре с нашей математичкой Марией Матвеевной у нее дома. Мы знали, что она одинока. Единственная дочь была на фронте. Урок уже заканчивался, когда в дверь кто-то постучал. Вошла усталая женщина с большой почтовой сумкой и протянула письмо. Мария Матвеевна тут же начала читать и, вскрикнув, опустилась на стул. Я бросился к ней: «Что случилось?» Но говорить она не могла, а только плакала и стонала. Я понял, что пришла беда. Через силу она сказала: «Доченька моя погибла. Вот друзья ее пишут, как это произошло…» И снова заплакала. Я стоял возле своей любимой учительницы, держал ее за руку и не знал, что делать – успокаивать или молча быть рядом. Потом подумал, что надо мне уйти, чтобы она побыла одна, поплакала. Да и сам я едва сдерживал слезы.

И вдруг Мария Матвеевна, словно почувствовав, что я собираюсь уходить, сказала: «Останься, Андрюша. Давай заниматься. А то я сойду с ума…»

Вот какие были у нас учителя.

А вскоре Мария Матвеевна умерла. Умерла от горя. Мы провожали ее всем классом и гроб несли на руках. Шел снег. Девчонок на похоронах не было, потому что мы учились в мужской школе. Пришли только ее коллеги – молодые и не молодые русские женщины, столько пережившие в те невыносимые годы.

Уже много позже, вспоминая школу и своих замечательных педагогов, я написал стихи:

Не смейте забывать учителей.

Все лучшее в нас – все от их усилий.

Учителями славится Россия.

Ученики приносят славу ей.

Не смейте забывать учителей!

Литературный институт

У входа на Парнас

Вот уже несколько последних лет, провожая очередной старый год, я не досчитываюсь кого-то из близких, сверстников, друзей, «товарищей по оружию»… Всякий раз, проезжая по Тверскому бульвару, я смотрю на родной дом – Литинститут – наш Лицей – и вспоминаю далекие студенческие годы. Как и тогда, в небольшом сквере напротив трехэтажного старинного здания одиноко стоит памятник Александру Ивановичу Герцену. Сколько перевидал он на своем веку молодых гениев и случайных литературных пижонов, в разные годы учившихся здесь.

Мой путь к аудиториям Литературного института был не из легких. В 1949 году я учился в Калининском пединституте (ныне Тверской государственный университет). Перешел на последний курс. Учителем быть не хотелось и потому заочно сдавал экзамены в Московском полиграфическом. И там тоже перешел на четвертый курс.

Именно в это время в Калинин приехал молодой поэт Сергей Наровчатов, который проводил у нас семинар начинающих авторов. Московский гость был уже известен своей первой книгой «Костер», названной так по заглавному стихотворению, которое многие из нас знали наизусть. Сергей Сергеевич представлял ту самую великую фронтовую поэзию, что дала отечественной литературе замечательных мастеров – Юлию Друнину, Михаила Луконина, Сергея Орлова, Евгения Винокурова, Семена Гудзенко, Николая Старшинова…

Наровчатов выделил меня из большой группы начинающих авторов и посоветовал поступать в Литинститут. Честно сказать, я был несказанно обрадован и горд. Литературный институт для меня в те годы казался недосягаемым Олимпом. Но я поверил своему наставнику и поехал с документами и стихами в Москву. Сергей Сергеевич дал мне телефон поэта Михаила Луконина, очень известного в послевоенные годы, с которым, как я понял, они дружили. И сказал, что Луконин ждет моего звонка. Мы встретились с Михаилом Кузьмичом в сквере перед Литературным институтом. Он прочел 13 моих стихотворений и тут же написал рекомендацию. Среди стихов было одно, посвященное классику отечественной поэзии XVIII века Гавриле Романовичу Державину, которое особо заинтересовало моего нового наставника. Он попенял мне, что я не «обыграл» в стихах тот факт из биографии Державина, что будущий поэт родился недоношенным и его несколько недель выхаживали в хлебной опаре… «Запомните на будущее, – сказал мне тогда Луконин, – поэзия очень любит факты, художественные детали, которые в сюжетных стихах могут играть особую роль».

Я расстался с Лукониным окрыленным. Но впереди предстоял творческий конкурс. Заочный. Документы приняли, приемные экзамены я сдал, творческий конкурс (15 поэтических фигур на одно место) выдержал. Но вдруг выяснилось, что на первый курс мне нельзя, ибо я выпускник другого вуза, а для зачисления на третий или четвертый нужно согласие ректора пединститута на мое отчисление. Тогдашний тверской ректор П. П. Полянский меня не отпустил.

Конечно, мне было очень обидно. Но я решил не отступать перед всеми этими формальностями, которые могли убить мою многолетнюю мечту. И поехал в Министерство высшего образования добиваться правды. Все оказалось значительно сложнее. Тогдашний заместитель министра (фамилию его я запомнил на всю жизнь – Афанасьев) тут же подписал мне бумагу, по которой я мог быть переведен из Калининского института в Литературный, но, узнав, что я студент четвертого курса, попросил меня привезти ему официальное согласие Полянского. Оказывается, для подобных случаев было специальное распоряжение министра. А потому нужную мне бумагу Афанасьев оставил у себя. На другой день я опять явился пред грозны очи тверского ректора. И снова Полянский не дал согласия на мое отчисление из пединститута. Я был в отчаянии. Еще бы! Экзамены сданы, творческий конкурс преодолен, а студентом желаемого вуза я стать не мог.

До начала занятий оставалось всего несколько дней. Ректор Литературного института Василий Семенович Сидорин пообещал, что как только будет разрешение министерства, меня зачислят на третий курс. Я мотался ночными поездами из Калинина в Москву и обратно (электричек на этом направлении тогда не было, и дорога в один конец занимала пять-шесть часов) и с утра уже сидел в приемной Афанасьева. Его секретарша, глядя на мой измученный вид и сочувствуя моему отчаянию, пропускала меня к шефу без очереди. К счастью, он оказался приятелем проректора тверского института, к которому я по его совету и отправился. И тот подписал мое заявление. Полянский узнал о нашей «авантюре», но сделать уже ничего не мог, потому что в паспорте у меня появился штамп об отчислении студента Дементьева с четвертого курса вверенного ему вуза.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: