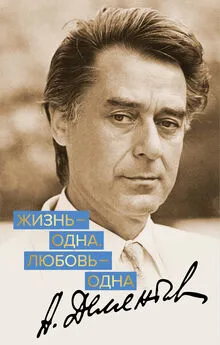

Андрей Дементьев - И все-таки жизнь прекрасна

- Название:И все-таки жизнь прекрасна

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:978-5-17-109628-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Андрей Дементьев - И все-таки жизнь прекрасна краткое содержание

И все-таки жизнь прекрасна - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

И опять я Москве. Афанасьев радостно вручил мне свою резолюцию – «Перевести…» «Талантам надо помогать», – сказал он мне на прощание. Я поехал в Калинин собирать вещи и поздно вечером 31 августа 1949 года явился на Тверской бульвар, 25 в надежде застать Сидорина и отдать ему все документы. Мне повезло. Он оказался на месте и очень удивился моему столь позднему визиту. Но тут же подписал приказ о моем зачислении на третий курс. И вот я студент единственного в мире Литературного института имени А. М. Горького при Союзе писателей СССР.

В маленьких аудиториях, где занималось по 25–30 прозаиков и поэтов, сидели нынешние классики – Расул Гамзатов, Юрий Бондарев, Григорий Бакланов, Юрий Трифонов, Константин Ваншенкин, Юлия Друнина… Еще совсем молодые, хотя прошли фронт. А мы, приехавшие сюда из школы или, как я, из студенческих будней, были моложе их на Великую Отечественную. Но все были на «ты», потому что пока перед ее Величеством Литературой каждый из нас не имел преимуществ.

Я попал в семинар Михаила Луконина, который, как я уже писал выше, дал мне рекомендацию для поступления в Литинститут и потому особенно внимательно относился к моему творчеству. В этом же семинаре занимались Юля Друнина, Володя Соколов, Сергей Орлов. К моменту прихода Михаила Кузьмича в Литературный институт ему только что исполнилось тридцать лет. Несмотря на свой простецкий вид и постоянное добродушие, Луконин был человеком очень интеллигентным и образованным. Ко всем студентам, исключая фронтовиков, с кем его связывала недавняя военная пора, обращался на «вы». Стихи его пользовались широкой известностью, особенно фронтовые. Мы все знали тогда его крылатые строки:

В этом зареве ветровом

Выбор был небольшой,

Но лучше прийти с пустым рукавом,

Чем с пустой душой.

В том же 1949 году он опубликовал поэму «Рабочий день», за которую получил Сталинскую премию. Тогда это было знаком высшего признания. Но Михаил Кузьмич не выпячивал себя в литературной среде, был внимателен и уважителен к своим коллегам… А скольким молодым он помог выйти на широкую дорогу поэзии!

И потом, когда Луконин ушел из института, нашим семинаром стал руководить Евгений Аронович Долматовский. В отличие от Михаила Кузьмича, он строго проводил обсуждения наших творений. Долматовский был больше педагог, чем поэт на наших занятиях. Луконин увлекал своей непосредственностью и лирическим азартом. И обоих я вспоминаю с благодарностью и печалью…

Особым вниманием у нас пользовался семинар по творчеству А. С. Пушкина, который вел замечательный человек и крупный ученый Сергей Михайлович Бонди, известный тем, что сумел прочесть все рукописи Александра Сергеевича, которые долгие годы не были прочитаны из-за неразборчивого почерка великого поэта. Однажды Бонди ушел из института прямо с экзаменов, когда кто-то из студентов назвал при нем лицейские стихи Пушкина слабыми. И не появлялся до тех пор, пока виновный не закончил институт и не уехал в свою родную вотчину. Но это из давних студенческих легенд, а в наши времена Сергей Михайлович аккуратно приходил на занятия и так интересно рассказывал о жизни и творчестве Пушкина, что все мы сидели на его лекциях как завороженные.

Помню, как в институтской стенгазете я поместил стихотворение «Болдинская осень», написанное к 150-летию Пушкина. Сергей Михайлович прочел его при мне, когда мы стояли у только что вывешенного листка, и сказал несколько добрых слов. Я был счастлив. «Сам Бонди оценил…»

Я мало писал в те годы. Наверстывал упущенное – ходил по театрам, зачитывался современной поэзией, журналами, много занимался, слушал лекции мастеров – К. Симонова, А. Твардовского, И. Эренбурга, М. Исаковского, С. Маршака… Бывал на всех литературных вечерах. И постоянно влюблялся – то в юных москвичек, то в красивых землячек. А еще самозабвенно дружил. И самыми близкими друзьями в студенческие времена стали мои сверстники – поэты из Грузии, Абхазии, Азербайджана и Армении. Они учили меня ценить дружбу, разбираться в винах, любить море и «вешать лапшу» на уши профессорам, когда доставался плохой билет на экзаменах.

Отар Куправа, Наби Хазри, Ваагн Каренц, Костя Ломиа, Алеша Ласуриа, Иса Гусейнов – замечательные имена послевоенной многонациональной литературы. Многих уже нет среди нас…

А тогда мы все были молоды, веселы, талантливы и беззаботны. Институт не готовил из нас писателей. Просто нам создали благоприятную обстановку и среду, чтобы поощрить талант, помочь в творчестве и воспитать художественный вкус. Все остальное зависело от нас самих.

Некоторые спохватывались, что выбрали не тот вуз, и уходили. Или просто их переводили в другие институты.

Я тоже боялся быть исключенным. Но по другой причине. Дело в том, что вся моя большая семья была репрессирована. Как я уже рассказывал, дед погиб в лагере. Отец сидел по 58-й статье, два его брата не вернулись из тюрем, два других отсидели свое. Правда, их всех потом реабилитировали. Но тогда еще страной управлял Сталин. И дети отвечали за своих отцов. А я при поступлении скрыл эти факты, потому что уже дважды мне возвращали документы из приемных комиссий, когда я честно писал о родственниках. Причем отец же мне и посоветовал ничего не сообщать, зная, что я уже не однажды обжигался.

В то время общежитие наше располагалось в Переделкине. Я обосновался с однокурсниками на бывшей даче Маршака. Каждое утро мы ездили электричкой на занятия и вечером возвращались обратно. На дорогу уходило много времени. Столовой у нас не было. Билеты мы покупали за свои деньги, которых у студентов и без того не хватало. В общем, условия были неважные. И тогда мы написали письмо Сталину, в котором просили как-то изменить наш быт. Вместе с нами учились и ребята из других стран – из Греции, Албании, Кореи, Болгарии, Чехословакии, Польши… Они тоже подписали это письмо. И грянул скандал. Письмо перехватили, передали в партком института. На срочном партийном собрании начальство призвало к ответу зачинщиков. А я был среди них. Александр Трифонович Твардовский, который шефствовал над нашим институтом, как секретарь Союза писателей, поддержал нас. Поддержали и многие преподаватели. Особенно фронтовики. Секретарь парткома писатель В. Смирнов подал в отставку. Письмо отнесли в Кремль. Вскоре все в нашей жизни изменилось. За нами закрепили автобус, Литфонд оплачивал проезд. В Переделкине появилась студенческая столовая, где студенты получали бесплатно и завтрак, и ужин. Мы воспряли.

Жили мы весело. На переделкинской лужайке, которую обозвали Неясной поляной, по выходным все играли в футбол. Высоченный Роберт Рождественский стоял в защите. Пройти его было невозможно без опасности что-нибудь сломать. А петербургский писатель Борис Никольский охранял ворота. Грузинский поэт Отар Куправа считался лучшим нападающим…

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: