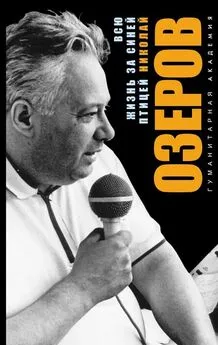

Николай Озеров - Всю жизнь за синей птицей

- Название:Всю жизнь за синей птицей

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2018

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:978-5-93762-139-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Николай Озеров - Всю жизнь за синей птицей краткое содержание

Всю жизнь за синей птицей - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Собранные мамой высказывания и впечатления Николая Николаевича Озерова послужили материалом для замечательной книги «Оперы и певцы», изданной посмертно в 1964 году. Настоящий раздел навеян мотивами этой книги. Вот вкратце биография отца.

Родился в 1887 году в селе Спас-Утешенье Затишьевской волости Рязанского уезда. Мать, Ольга Раинова, внучка известного духовного композитора Виноградова, музыкально одаренная, была пианисткой.

Отец писал: «Когда мне только исполнилось пять лет, я стал заниматься с отцом (Николаем Степановичем) пением, и это помогло мне в дальнейшем. Отец мой, скромный сельский священник, был музыкален, имел прекрасный голос – бас – и, будучи учеником, сам пел солистом в хоре. Припоминаю: в раннем детстве мы частенько распевали с отцом незамысловатые дуэты, где я пел дискантовую партию. Тогда же я получил от него первоначальное понятие о нотах и элементарной теории хорового пения».

Формирование личности отца неотъемлемо от родного края. Он обучался в рязанском духовном училище. 14-ти лет переведен в Рязанскую духовную семинарию, там он пел в ученическом хоре, одновременно брал частные уроки по скрипке. Через два года начал играть в семинарском, а потом в местном любительском оркестре. Все успехи были настолько значительны, что он получил приглашение в оркестр городского театра на первую скрипку, участвовал в концертах, слышал выступления столичных гастролеров. На 17-м году у него окончательно установился тенор, а спустя год отец стал солистом церковного хора.

Вскоре он поступает в Казанский университет сначала на медицинский факультет, потом переводится на юридический, одновременно его зачисляют на вокальное отделение Казанского музыкального училища.

Летние каникулы проводит в Спас-Утешенье у своих родных. В 1907 году он переезжает в Москву и поступает в МГУ, который оканчивает в 1910 году. В 1913 году оканчивает оперно-музыкальные курсы. С 1914 года работает по специальности, на должности судьи, в г. Владимире. 1917 год, он снова в Москве. Свою первую значительную оперную партию Рудольфа в опере «Богема» Пуччини исполняет в театре «Алтар» (Малая опера). Затем, в 1917 году, поет в Театре Совета рабочих депутатов (бывшая опера Зимина). 1919 год – солирует в Театре художественно-просветительного союза рабочих организаций, исполняет партию Гофмана («Сказки Гофмана» Оффенбаха), Канио («Паяцы» Леонкавалло) и Альмавиву («Севильский цирюльник» Россини).

Его имя популярно среди московских любителей оперы.

Тот же 1919-й становится годом дебюта в Большом театре (партия Германа). Приглашение в Большой театр совпало с годами напряженной учебы под руководством крупнейших режиссеров К.С. Станиславского и Вл. Н. Немировича-Данченко, выдающегося педагога вокалиста В. Бернарди, опытнейшего музыканта-дирижера цеха Вячеслава Ивановича Сука. Отец вспоминал: «Мои занятия со Станиславским и Немировичем-Данченко наложили отпечаток на всю мою художественную деятельность».

С 1921 года он постепенно входит в текущий репертуар Большого театра как один из основных исполнителей ведущих партий драматического тенора. Он создает замечательные вокально-сценические образы: Садко (одноименная опера Римского-Корсакова), Герман («Пиковая дама» Чайковского), Хозе («Кармен» Бизе), Самозванец («Борис Годунов» Мусоргского), герцог («Риголетто» Верди), граф Альмавива («Севильский цирюльник» Россини), Фауст (одноименная опера Гуно).

В дальнейшем отец овладевает вершинами тенорового репертуара – партиями Радамеса («Аида») и Отелло композитора Верди, Гришки Кутерьмы («Сказание о невидимом граде Китеже» Римского-Корсакова), вагнеровским Лоэнгрином («Лоэнгрин»), князя Галицкого («Хованщина» Мусоргского). Его партнершами только в опере «Кармен» были такие выдающиеся певицы, как H.A. Обухова и М.П. Максакова, Е.А. Степанова и Е.К. Катульская, A.B. Нежданова… Не прерывается его связь с выходцами из родного края. В спектакле «Пиковая дама» исполнял партию Германа, а Томского пел его друг и земляк Григорий Степанович Пирогов. Озеров с Пироговым участвовали в концертах, устраиваемых рязанским ОСОАВИАХИМом в городе, они начинали свой путь в здании бывшего дворянского собрания. Другой земляк и друг, Николай Капитонович Яковлев, стал ведущим актером Малого театра, народным артистом СССР. Соученик по рязанской духовной семинарии Павел Александрович Родимов прославился как живописец и поэт.

30-е годы. Отец входит в образы современников, непривычные для артиста академического театра, поет в операх советских композиторов. Распространяются пластинки с записями партий в его исполнении. В конце 30-х годов H.H. Озеров – мастер и учитель, душа и совесть коллектива театра, человек, пользовавшийся огромным авторитетом среди товарищей.

Отец унаследовал и продолжил лучшие традиции своих великих современников – Ф.И. Шаляпина, Л.В. Собинова. С Шаляпиным он пел в «Севильском цирюльнике», в «Фаусте» и «Борисе Годунове».

Год 1931-й – педагогическая работа в Большом театре. Он оставил яркие, взволнованные воспоминания о выдающихся дирижерах и певцах, мастерах сцены. «Я, приступая к работе над образом, обращаюсь прежде всего к музыке и в ней, главным образом, нахожу материал для понимания и оперы в целом, и внутреннего мира своего героя… Интонации исполнения вытекают из душевных переживаний. Они должны быть эмоционально насыщены, предельно выразительны».

Он дает тонкий, глубокий анализ европейской музыкальной и вокальной культуры, сопоставляет ее с отечественной, анализирует сильные и слабые стороны исполнителей, делает интересный разбор партий отдельных отечественных и зарубежных певцов и массовых сцен, дает оценки и характеристики выдающимся исполнителям.

Отец считал, что «оперному певцу нужно быть культурным человеком. Надо все время развиваться, не только работать над голосом, но и хорошо вокально мыслить. Если у певца нет критического отношения к себе, из него хорошего артиста не получится». Кроме того, «надо коренным образом перестроить систему музыкально-вокального образования, начиная с первоначального обучения и охраны детских голосов… То, что когда-то составляло секреты мастеров пения, то есть их методы постановки голоса, теперь превратились в научно обоснованную теорию. Открытия в области физики, физиологии и анатомии возвели пение на ступень искусства… основывающего на них свою стройную научно-художественную систему».

Замечательная, продолжительная деятельность H.H. Озерова в Большом театре и на концертной эстраде, многочисленные выступления в городах Советского Союза и за границей получили высокую оценку. Ему было присвоено звание народного артиста РСФСР, он был дважды награжден орденом Трудового Красного Знамени. «Огромный опыт, победы в труднейших партиях мирового тенорового репертуара, аналитический ум, встречи с выдающимися советскими и зарубежными коллегами – всё это делало Озерова настоящим маэстро, теоретиком и практиком оперного искусства», – писал журнал «Театральная жизнь» № 10 за 1987 год к 100-летию со дня рождения певца. Не кончая консерватории, не стажируясь в Милане, Озеров был ее украшением. Лишь пять недолгих лет он вел в ней класс вокала.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: