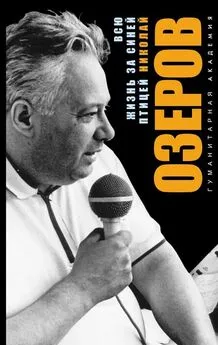

Николай Озеров - Всю жизнь за синей птицей

- Название:Всю жизнь за синей птицей

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2018

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:978-5-93762-139-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Николай Озеров - Всю жизнь за синей птицей краткое содержание

Всю жизнь за синей птицей - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Творческая деятельность отца продолжалась 40 лет, из которых 27 на сцене Большого театра. Почти весь текущий тенорский репертуар он нес на своих плечах. Главный дирижер Большого театра В.И. Сук сказал как-то: «Если с ним что-нибудь случится, вешайте замок на театр».

«С особой признательностью вспоминаю я, – писал С.Я. Лемешев, – о той творческой помощи, которую своими беседами и советами оказывал мне Николай Николаевич в первые годы моей работы в Большом театре». В годы войны Озеров был председателем Военно-шефской комиссии. Возглавлял ее жюри. Шесть лет работал директором Дома актера. Его сменил на этом посту Михаил Жаров.

Будучи литературно одаренным и образованным человеком, он любил записывать свои впечатления об увиденном. Об этом говорит его книга «Опера и певцы». Книга посвящена анализу нескольких его партий (Герман, Садко, Галицкий, Отелло), впечатлениям о спектаклях итальянских оперных театров.

В 1952 году отец писал: «Я много наблюдал, видел. Целая галерея человеческих характеров прошла мимо меня… Огромный психологический опыт был накоплен, и явилась потребность пережитое изложить на бумаге. А практическая работа в консерватории настолько поглощает мое время, что писать свои воспоминания я не в состоянии. Быть может, наступит время, и я доживу до того дня, когда позволю себе освободиться от своих трудов и заняться мемуарами». К сожалению, отец не нашел времени для мемуаров. Через год он ушел из жизни. Мы, вероятно, многое бы узнали о его родине, выдающихся соучениках по Рязанской гимназии, родителях и о многом другом.

Если о творческой биографии моего отца, народного артиста республики, солиста Большого театра Николая Николаевича Озерова можно узнать из книги В. Слетова «H.H. Озеров» (М.; Л., Госмузиздат, 1951), то с необычной биографией моей мамы, Надежды Ивановны Озеровой, предлагаю познакомиться, прочитав ее документальный рассказ.

Зимой в Москве за высоким забором нашего красного скромного домика на Старой Басманной, который предоставили моему отцу в качестве казенной квартиры, скрывалась огражденная от взоров мира, скромная жизнь тихого семейного уюта. Старая Басманная была в то время тихой тенистой обсаженной липами, молодыми дубами, кленами улицей. Нарядные и красивые особняки московской знати и купечества тянулись от Красных ворот до Разгулял. Это были целые усадьбы с чугунными изгородями.

В феврале 1896 года в семье железнодорожного врача, Ивана Сергеевича Сахарова, родился ребенок, девочка, после семилетнего очень счастливого, но бездетного брака. Горько плакала моя мать, когда узнала о своей беременности. Было мучительно стыдно, как скажет она об этом своим родным. Таково было старое нелепое воспитание и ее робость и застенчивость перед родней.

Только раз проявила она не свойственную ей настойчивость, когда объявила о своем твердом намерении выйти замуж за моего отца. Прекрасное любящее сердце и десятирублевый урок – вот все, что мог предложить генеральской дочке скромный бедный студент. Брак этот казался чудовищным мезальянсом и так пугал своей материальной неустроенностью уже овдовевшую в то время бабушку, что она неделю не выходила из своей комнаты, плакала, не осушая слез. Уговоры, мольба не торопиться, подождать – не помогли. Мать моя настояла на своем, ушла из дома на трудовую жизнь с любимым человеком.

Очень любили они друг друга, были молоды, трогательны в своем чувстве, верили в свои силы и жизнь завоевывали радостно и дружно. Счастливым был этот брак, редким по длительности и силе чувства, по нежности, взаимному уважению и той духовной близости, которая была между моими родителями.

В Спас-Утешенье, где служил священником отец моего будущего мужа, Николай Степанович Озеров (в имении управляющего казенной палатой Николая Павловича Левицкого), росла его внучка Дина, Надежда, как ее стали называть. Сын священника, семинарист Николай Николаевич, будущий певец, влюбился в 14-летнюю Надю. Три года ждал, пока она кончит гимназию. В 17 лет Надя вышла за него замуж.

С самого раннего детства я слышала рассуждения о театре, начала им интересоваться с того момента, как себя помню. В 6-летнем возрасте впервые слушала в Большом императорском театре оперу Глинки «Жизнь за царя». Впечатление было ошеломляющее. Несколько лет подряд грезила, жила этим спектаклем. Нечего и говорить, как это представление подействовало на мои и без того развитые дедом патриотические и поэтические чувства.

С этого дня я распевала арии, наряжалась перед зеркалом, воображая себя то на балу в образе Мнишек, то русской девушкой в Кремле, то танцующей мазурку, полонез или краковяк.

Вспоминаю большой любительский благотворительный спектакль в 1916 году в доме у Владимирского губернатора. Мне двадцать лет. Я играю роль барышни в пьесе Тургенева «Вечер в Сорренто». Помню себя: локоны, кринолин, тарлотановое белое платье, оголенные плечи, бархотка на шее, робость первых произносимых слов на сцене, затем сплошной розовый туман и радость творчества и перевоплощения.

Нет больше Надежды Ивановны Озеровой – на сцене живет, движется, страдает, любит тургеневская девушка. И кто это там поет в ночной тиши залитого луной Сорренто неаполитанскую песню: «Видишь, как прекрасно море, как колышется оно, но, увы, одно лишь горе нам с тобою суждено»… Уличный ли певец – итальянец или муж мой, Николай Николаевич, а может, товарищ прокурора Владимирского окружного суда, участвовавший тоже в этой сцене?

Этим спектаклем начался и окончился мой театральный сценический путь… Правда, в 1919 году я держала экзамен в впервые открывающийся в Москве Государственный институт кинематографии и была принята на театральный факультет под фамилией Левицкая, где благоговейно и восторженно проучилась всего шесть месяцев. Затем серьезное заболевание, беременность, роды первого ребенка заставили меня прекратить занятия, к сожалению. Но в данном случае, пожалуй, это был не обычный конец творческого пути. Нельзя забывать, что были 1919-1920 годы, разгар революции, разруха, голод, хаос, террор, когда жизнь страны чуть теплилась и иногда казалось: вот-вот совсем замрет… Надо было действительно иметь лучезарную молодость за плечами и такие физические силы, чтобы после 8-часового рабочего дня (а я работала тогда в Госбанке в неотапливаемом помещении Биржи на Ильинке), закусив двумя-тремя картошками с солью, изредка котлеткой из конины, бежать в конец ул. Горького и там еще в течение 5-6 часов танцевать, фехтовать, проделывать акробатические номера, слушать лекции и возвращаться домой на Марксову улицу пешком в полной тьме, в морозную полночь, порой под звуки выстрелов, вой ветра и окрики часовых.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: