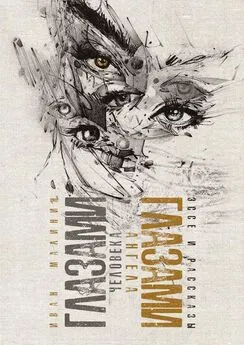

Константин Симонов - Глазами человека моего поколения: Размышления о И. В. Сталине

- Название:Глазами человека моего поколения: Размышления о И. В. Сталине

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательство «Книга»

- Год:1989

- Город:Москва

- ISBN:5-212-00176-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Константин Симонов - Глазами человека моего поколения: Размышления о И. В. Сталине краткое содержание

Воспоминания известного советского писателя Константина Симонова, наполненные размышлениями о сложностях и противоречиях эпохи, рассказывают о его детстве, юности, становлении личности, встречах со Сталиным. Второй раздел книги — «Сталин и война», заметки к биографии маршала Г. К. Жукова, записи о встречах с И. С. Коневым и другими крупными военачальниками.

Глазами человека моего поколения: Размышления о И. В. Сталине - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Я думаю, нельзя недоучитывать всей силы давления этих мыслей и чувств на Ставку в тех случаях, когда она слишком поздно давала разрешения на отвод войск.

Нетрудно представить себе, и какое значение в условиях следовавших одного за другим окружений имела в глазах Ставки решимость тех или иных, больших или малых начальников не сдаваться в плен, драться до последнего, любой ценой с боями прорываться к своим. Вопрос в том, что позволено и чего не позволено делать в окружении, приобретал в этих условиях особую остроту. Сдача в плен даже в совершенно критическом положении безоговорочно осуждалась, и в этом был свой смысл — именно такая постановка вопроса должна была впредь толкать оказавшихся в окружении людей на сопротивление до конца даже в абсолютно безнадежных ситуациях. Вопрос о том, что дальнейшее сопротивление при определенных обстоятельствах могло быть признано бессмысленным, снимался с обсуждения.

Во всяком случае, таким мне представляется ход мыслей Сталина, приведший к появлению приказа от 16 августа 1941 года. В этом приказе прямо противопоставлялись вырвавшиеся из окружения во главе небольших групп войск заместитель командующего Западным фронтом генерал-лейтенант Болдин, командующий 3-й армией генерал-лейтенант Бирюков, комиссар 8-го мехкорпуса Попель и полковник Новиков — другим военачальникам, оказавшимся в окружении и сдавшимся в плен немцам, — командующему 28-й армией генералу Качалову, командующему 12-й армией генералу Понеделину и командиру 13-го стрелкового корпуса генералу Кириллову.

В приказе была дана антитеза: с одной стороны, «даже те части нашей армии, которые случайно оторвались от армии, попали в окружение, сохраняя дух стойкости и мужества, не сдаются в плен, стараются нанести врагу побольше вреда и выходят из окружения», с другой стороны, «мы не можем скрыть и того, что за последнее время имели место несколько позорных фактов — сдача в плен врагу».

Трудно переоценить значение, которое в тот тяжелый момент войны имели приведенные в приказе примеры удачных прорывов через немецкие тылы. Я не только помню, как подействовало на меня это тогда, я и сейчас, через двадцать пять лет, не могу без волнения читать доклад Болдина, написанный им непосредственно после выхода с боем из окружения 12 августа 1941 года.

Предельно короткий, всего в три странички, составленный с щепетильнейшей военной точностью и честностью, этот доклад до сих пор производит глубокое впечатление. В самом деле: сформировав из остатков разгромленной в районе Белостока в первые дни войны 10-й армии сводный отряд из двух с половиной тысяч человек пехоты, с двумя танками и двенадцатью орудиями, Болдин с боями прошел по немецким тылам от Белостока до Смоленщины около шестисот километров, если считать по прямой, и прорвался на тридцать девятые сутки на фронте армии Конева к своим, выведя с собой 1664 человека, из них 103 раненых, которых он тоже не бросил при прорыве в тяжелом последнем бою. В приказе Ставки были приведены довольно крупные цифры потерь, нанесенных при этом немцам, взятые из доклада Болдина. Расходилась только одна цифра — уничтоженных немецких машин, очевидно, из-за какой-то описки, перенесенная из доклада в приказ в сильно преувеличенном виде.

Доклад Болдина — один из самых гордых документов того тяжелого времени — и, конечно, это лишь догадка, — но мне кажется, что, появившись всего за три дня до приказа Ставки, именно он мог оказаться непосредственным толчком к тому, чтобы этот приказ принял форму прямого противопоставления.

Вслед за несколькими примерами такого действительно героического выхода из окружения, как прорыв Болдина, в приказе Ставки было приведено несколько фактов сдачи в плен врагу. В приказе так прямо и было сказано, что «отдельные генералы подали плохой пример нашим войскам», и в качестве первого и этих плохих примеров был приведен пример командующего 28-й армией генерал-лейтенанта Качалова, который, «находясь вместе с штабом группы войск в окружении, проявил трусость и сдался в плен немецким фашистам. Штаб группы Качалова из окружения вышел, пробились из окружения части группы Качалова, а генерал-лейтенант Качалов предпочел сдаться в плен, предпочел дезертировать к врагу».

Читая документы Западного направления за июль-август, я наткнулся на телеграфные переговоры за 4 августа 1941 года, в которых упоминалось имя Качалова. Разговор шел по прямому проводу, на одном конце которого был уже вступивший к тому времени в должность начальника Генерального штаба маршал Шапошников, а на другом — ушедший к этому времени с поста начальника Генерального штаба на должность командующего Резервным фронтом, оставаясь при этом членом Ставки, генерал армии Жуков. Вот эта запись:

«У аппарата Жуков. Здравствуйте, Борис Михайлович! В связи со срывом наступательных действий групп Хоменко, Калинина и Рокоссовского и неудачными действиями двадцатой и шестнадцатой армий, считаю дальнейшие действия Качалова на Смоленском направлении бесцельными, а со взятием противником Рославля положение Качалова может быть очень невыгодно. Качалов может быть окружен. Считаю необходимым левый фланг и центр Качалова немедленно оттянуть на восток…»

Этот разговор свидетельствует о том, что еще за несколько дней до происшедшей с группой Качалова катастрофы шла речь о выводе ее из-под угрозы окружения, но, видимо, наверху этому не вняли.

При чтении приказа Ставки может создаться впечатление, что из окружения вышел весь штаб Качалова и все части его группы и только генерал-лейтенант Качалов остался и сдался в плен немцам.

Как на самом деле вел себя Качалов в окружении и какие отчаянные попытки предпринимал он, чтобы исправить положение, дают известное представление посвященные Качалову страницы последнего издания книги маршала Еременко «На Западном направлении». Во всяком случае, из окружения вышел не весь штаб Качалова, а лишь часть его, и не все войска группы Качалова, а лишь часть их, да иначе и не могло быть в создавшейся обстановке. Что касается самого генерал-лейтенанта Качалова, то вопреки всему, что о нем было написано в приказе Ставки, он не сдавался в плен и не дезертировал к врагу, а погиб в бою при не установленных до конца обстоятельствах. Некоторые данные, приводимые маршалом Еременко, говорят о том, что, потеряв связь между командным пунктом и частями, Качалов сел в танк и, пытаясь прорваться через немцев к своим частям, чтобы лично руководить боем, погиб во время этой попытки.

Таким образом, к тому времени, когда его доброе имя клеймилось в приказе Ставки как имя дезертира, генерал Качалов был уже мертв. Откуда попали в Ставку сведения о дезертирстве Качалова и о сдаче его в плен — трудно сказать. Скорей всего из недобросовестных докладов мнимых очевидцев. Я хорошо помню, как тогда, в 1941 году, после приказа Ставки в армии шли разговоры о том, что генерал Качалов сел на танк и на этом танке уехал к немцам.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: