Николай Борисов - Иван III

- Название:Иван III

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Молодая гвардия

- Год:2000

- Город:Москва

- ISBN:5-235-02372-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Николай Борисов - Иван III краткое содержание

Эта книга посвящена великому князю Московскому, «государю всея Руси» Ивану III. Уже современники называли его Иваном Великим. Его политические достижения неоспоримы: он сплотил разобщенные русские земли в могущественное Московское государство, избавил страну от гнетущей власти Орды, вывел ее из исторического тупика. Однако до сих пор сложная и трагическая личность Ивана III, в биографии которого ярко отразился весь драматизм той переломной эпохи, остается, по существу, нераскрытой и непонятой. Углубленное прочтение сохранившихся исторических источников позволило автору книги разглядеть за привычной всем монументальной маской «государя всея Руси» подлинное лицо одного из главных деятелей отечественной истории.

Иван III - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

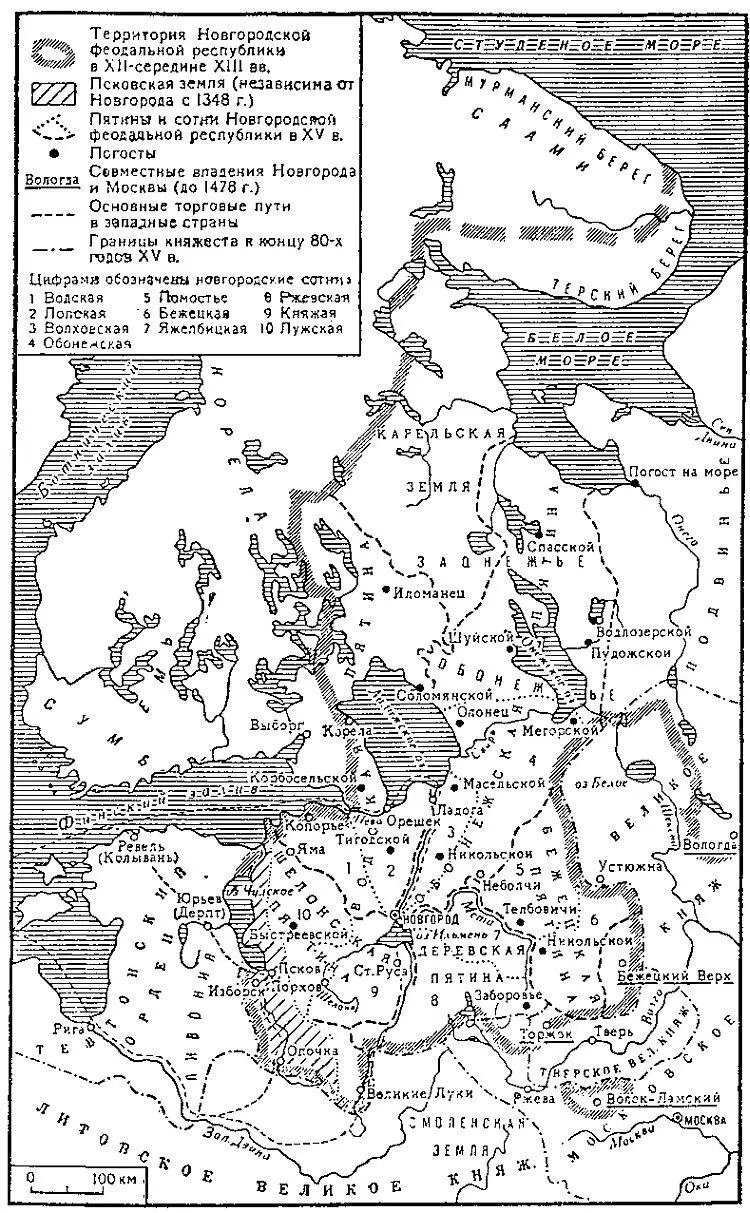

Обширные владения Великого Новгорода простирались от Балтийского моря до Урала и от Белого моря — до Волги. На этих просторах имелись области, где можно было успешно заниматься земледелием. Богатства новгородской знати в значительной мере строились на доходах от крупных вотчинных хозяйств, реализующих часть своей продукции на рынке. И все же своего хлеба Новгороду вечно недоставало. Его приходилось завозить из «Низовской земли», как называли новгородцы Северо-Восточную Русь.

В XV веке проходивший по Днепру и Ловати древний «путь из варяг в греки» уже не имел серьезного торгового значения. Основной дорогой, по которой осуществлялась связь Новгорода со среднерусскими княжествами, были реки Тверца и Мета, верховья которых соединял «волок» (в районе современного города Вышний Волочек). Первая из этих рек течет с севера на юг и впадает в Волгу возле Твери. Вторая несет свои воды в озеро Ильмень. По этому пути новгородцы выходили к Волге. Однако он имел серьезный недостаток: при желании тверские князья легко могли перекрыть любое движение по Тверце. В случае острых конфликтов с Новгородом они часто прибегали к этому средству экономического давления.

До нашего времени практически не сохранилось каких-либо документов, связанных с новгородской транзитной торговлей XV столетия. Лишь по некоторым косвенным свидетельствам можно полагать, что ее масштабы были весьма значительны. (Известно, например, что из города-порта Гданьска, имевшего для Польши примерно то же значение, что и Новгород для Руси, в 1474 году ушло 403 корабля, в 1475 году — 525, в 1476 году — 643, а в 1490 году — 720 (84, 157). Основные потоки товаров шли в Великий Новгород с юга (из Нижнего Поволжья) и с северо-востока (Подвинья). И если с юга везли всякого рода восточные товары (краски, пряности, ткани, фрукты, орехи и т. д.), то Север давал главным образом ценные виды мехов. Обширные области в бассейнах Северной Двины, Вычегды и Печоры, населенные малочисленными лесными народами из угро-финской языковой семьи, представляли собой, по существу, колониальные владения Великого Новгорода. Местные жители поставляли Новгороду разнообразные продукты лесных промыслов и в качестве дани, и в обмен на товары, привозимые новгородскими купцами. Все это добро не залеживалось в Новгороде, но уходило дальше через прибалтийских купцов, объединенных в Ганзейский союз.

Международная торговля и лесные промыслы — занятия, связанные с постоянным риском и требующие значительных средств. Они приучали новгородцев действовать сообща, объединяя силы и средства членов одного рода или даже нескольких родов. Издавна Новгородом управляла корпорация, состоявшая из глав этих родов. Они владели усадьбами в центре города, собирались на вече и заседали в «Совете господ». Из их среды избирались высшие должностные лица Новгорода. В XV столетии их называли «300 золотых поясов». Пользуясь общепринятой в средневековой Руси терминологией, историки называют высшую светскую знать Новгорода «боярством», а саму систему ее власти — Новгородской боярской республикой. Самоуправление Новгорода и подобных ему древнерусских «народоправств» (Пскова, Вятки) на первый взгляд кажется весьма привлекательным. Многие отечественные вольнодумцы двух последних столетий считали Новгород колыбелью российской свободы. Однако уровень политической свободы в любом обществе прямо пропорционален уровню его материального благополучия. Жители Новгорода в среднем были, конечно, побогаче, чем жители других русских городов. Однако эта разница не была слишком большой. Соответственно и новгородская «свобода» — это демократия для аристократии. В городе с населением в 30–40 тысяч жителей правом участия в принятии решений общегосударственного характера обладали лишь несколько сотен человек. Конечно, с точки зрения «прав человека», это все же лучше, чем «самовластие» правителей Северо-Восточной Руси. Но и о подлинном народовластии тут, конечно, говорить не приходится. Тем не менее новгородцы гордились своим образом жизни и ощущали себя среди других русских некоей избранной общностью.

Богатство Господина Великого Новгорода складывалось из значительных состояний, накопленных боярскими кланами. Городская казна исправно пополнялась за счет налогов, а также пошлин с многочисленных торговых сделок. Зримым воплощением богатства великого города стали многочисленные каменные храмы, строившиеся на средства местной знати. Коренастые и неуклюжие, словно диковинные грибы, выросшие из этой сырой почвы, они и до сих пор глядят на мир узкими щелями своих решетчатых окон. Новгородцы оставили яркий и неповторимый след в литературе и искусстве средневековой Руси. Благодаря оригинальности и разнообразию местного художественного творчества историки искусства называли Новгород «северной Флоренцией».

Новгородцы умели не только добывать деньги и с умом их тратить. Они также умели их беречь. Одной из важных статей экономии было сокращение расходов на оборону. Удивительно, но факт: это огромное государство фактически не имело собственной армии. В случае опасности горожане вооружались и создавали ополчение, во главе которого вставал избираемый на вече предводитель — тысяцкий. Помимо этого, Новгород в XIV–XV веках заключал своего рода контракт с великим князем Владимирским. Тот брал на себя обязательство защищать город своими войсками в случае серьезной опасности. В знак своего присутствия он обычно присылал на Волхов одного из своих сыновей или наместника. Великокняжеские наместники исполняли в городе не только военные, но и некоторые судебные функции. Реальное влияние того или иного князя на новгородские дела менялось в зависимости от времени и обстоятельств, но никогда не было решающим.

Новогородская феодальная республика в XII–XV вв.

У новгородцев вполне хватало сил для отражения периодических нападений западных соседей — литовцев, немцев и шведов. Они и сами не прочь были ответить лихим набегом на козни врагов. Такие походы были особенно удачными, если к ним подключался и великий князь Владимирский со своей дружиной.

Однако слабость новгородского войска, состоявшего из облачившихся в доспехи торговцев и ремесленников, делала город почти беззащитным перед лицом «многовоинного» великого князя Владимирского. В случае войны с Новгородом тот мог без особого труда привести свои дружины к стенам города и захватить его. И все же до завоевания Новгорода кем-либо из правителей Северо-Восточной Руси дело никогда не доходило. Обычно осерчавший на своеволие новгородцев князь вводил войска в южные районы Новгородской земли (Торжок, Бежецкий Верх, Волок Дамский) и приступал к их планомерному разграблению. Вскоре начинались переговоры, и стороны приходили к компромиссу. Иногда князья в запале гнева доходили с полками до самого Новгорода, разоряли округу. Но и тут дело неизменно заканчивалось миром. Ведь даже самый твердолобый из Рюриковичей понимал, что разорять Новгород — значит резать курицу, несущую золотые яйца. Кроме того, ни один из князей не имел достаточно сил и средств для освоения бескрайних владений Великого Новгорода. Наконец, захват Новгорода одним из князей существенно изменил бы весь баланс сил не только на Руси, но и в Восточной Европе в целом. Такая победа неизбежно стала бы «пирровой». В качестве новгородского «приданого» счастливчик получал войну с Ордой, Литвой, Орденом и Швецией, не говоря уже о ненависти сородичей.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: