Лев Лосев - Иосиф Бродский

- Название:Иосиф Бродский

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Молодая Гвардия»6c45e1ee-f18d-102b-9810-fbae753fdc93

- Год:2006

- Город:Москва

- ISBN:5-235-02951-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Лев Лосев - Иосиф Бродский краткое содержание

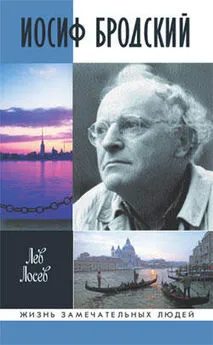

Жизнь выдающегося поэта, лауреата Нобелевской премии Иосифа Бродского (1940–1996) полна драматических поворотов. На его долю выпали годы бедности и непризнания, ссылка, эмиграция и громкая всемирная слава. При этом он сам, «русский поэт и американский гражданин», всегда считал главным для себя творчество, стоящее вне государственных границ. Это неразрывное единство жизни и творчества отражено в биографии Бродского, написанной его давним знакомым, известным поэтом и филологом Львом Лосевым. Подробно освещая жизненный путь своего героя, автор уделяет не меньшее внимание анализу его произведений, влиянию на него других поэтов и литературных школ, его мировоззрению и политическим взглядам. В изложении Лосева, свободном от полемических перекосов и сплетен, Бродский предстает наследником великой русской поэзии, которому удалось «привить классическую розу к советскому дичку». Книга, выходящая в год десятилетия смерти Бродского, – прекрасный подарок поклонникам поэта и всем, кто интересуется русской словесностью XX века.

Иосиф Бродский - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Герой коллективно сложенного мифа был весьма далек от реального Иосифа Бродского, который к двадцати трем годам уже многое повидал, пережил и продумал [219]. Дело было не в том, что Бродский «не понимал», что с ним происходит, а в том, что он глубоко понимал жестокую абсурдность происходящего, с точки зрения здравого смысла, и в то же время неизбежность своего конфликта с государством, несмотря на то, что он, как и настаивали его защитники, никаких антигосударственных стихов не писал. Государственный строй его страны основывался на идеологии и, таким образом, был ближе к тоталитарной утопии Платона, чем к прагматическому Левиафану Гоббса. Есть широкоизвестный пассаж в Десятой книге «Государства» Платона о том, что поэты как смущающие общественный порядок безумцы должны изгоняться из идеального государства: «[Поэт] пробуждает, питает и укрепляет худшую сторону души и губит ее разумное начало; <...> он внедряет в душу каждого человека в отдельности плохой государственный строй, потакая неразумному началу души...» [220]В 1976 году Бродский напишет «Развивая Платона», стихотворение, где вспоминается, как толпа, «беснуясь вокруг, кричала, / тыча в меня натруженными указательными: „Не наш!“». Среди записей Вигдоровой есть и записи разговоров в зале суда во время перерыва: «Писатели! Вывести бы их всех!.. Интеллигенты! Навязались на нашу шею!.. Я тоже заведу подстрочник и стану стихи переводить!..» [221]

Бродский был глубоко признателен Фриде Вигдоровой за героические усилия по его спасению. Фотография Вигдоровой многие годы висела над его письменным столом, сначала в России, потом в Америке. Через год после процесса Вигдорова умерла от рака. Безвременная смерть замечательной женщины, спасавшей реального Бродского, сделала еще более драматичной легенду об условно-поэтическом Бродском, для которого она как бы пожертвовала жизнью.

В тюрьме

Сам Бродский в зале суда о всемирной славе не помышлял. Впоследствии он говорил, что вспомнил наставление дзен-буддизма: если хочешь отделаться от неприятной мысли, дай ей название и беспрестанно повторяй его. Самым частым словом, звучавшим в зале суда, было слово «бродский». Он сосредоточился на этом слове и всё, что с этим словом связывали говорившие, как бы перестало относиться к нему. Тем не менее он также вспоминал, что был тронут выступлениями свидетелей защиты: «Потому что они говорили какие-то позитивные вещи в мой адрес. А я, признаться, хороших вещей о себе в жизни своей не слышал» [222]. Однако в целом воспоминание о суде, душевный опыт, с ним связанный, у Бродского решительно отличались от воспоминаний об этом событии тех, кто защищал и поддерживал поэта. Даже в том, чтобы просто прийти в набитый дружинниками и шпиками зал суда, «засветиться», было нечто героическое, не говоря уж о том, чтобы вступить в противоборство с системой – выступить на суде, собирать подписи под обращениями в защиту жертвы произвола [223]. Для самого же Бродского то, что происходило, было всего лишь отвратительно – не только произвол, но и та ложь, с которой неизбежно были связаны попытки защититься от произвола. Чудовищную неправду возвели на него Лернер и стоявшие за ним партийные чиновники и КГБ, но и защищаться от них можно было лишь не вполне искренними способами. Адвокат прекрасно сознавала, что сам по себе указ от 4 мая 1961 года противоправен и противоречит даже советской конституции, но должна была строить защиту на том, что этот замечательный и справедливый указ неприменим к ее подзащитному. Трое опытных писателей, литературных переводчиков, в условиях свободного обмена мнений, вероятно, просто сказали бы, что нельзя судить человека, если он не ворует и не хулиганит, но не хочет работать ради штампа в паспорте, а хочет писать стихи. Вместо этого им приходилось доказывать, что несколько опубликованных переводов Бродского, в том числе и ничем не выдающиеся, просто литературно грамотные переводы кубинских и югославских поэтов – большой и тяжкий труд. Наконец, самому Бродскому, который на дух не переносил марксизма, знал цену советской власти и не покривил душой даже на приеме у секретаря райкома, пришлось выдавить из себя: «Строительство коммунизма – это не только стояние у станка и пахота земли. Это и интеллигентный труд, который...» На этом месте он был прерван судьей Савельевой: «Оставьте высокие фразы» [224].

В данном случае Бродский, наверное, был даже рад окрику судьи. То, что для большинства его сверстников было ничего не значащей условностью, для него оказалось отвратительным лицемерием. От природы предельно искренний и склонный постоянно судить самого себя, он (или тот, отчужденный от него дзен-буддистскими упражнениями, «бродский») втягивался в тяжбу большой лжи с маленькими неправдами. Именно это он имел в виду, когда писал позднее об «ученье строить Закону глазки, / изображать немого» («Речь о пролитом молоке», 1967, КПЭ).

Кроме одной оборванной фразы, намекающей на то, что писание стихов есть участие в строительстве коммунизма, мы не знаем случаев, когда Бродский «строил Закону глазки», но, кажется, ему и того было достаточно. Он не любил воспоминаний о суде в марте 1964 года. Повышенное внимание журналистов к этому эпизоду биографии вызывало у него протест: он хотел, чтобы его воспринимали как поэта, а не как жертву режима.

Насколько мы знаем, на Пряжке Бродский стихов не писал, но писал в камере каждый день после ареста 13 февраля и до направления на психиатрическую экспертизу 18-го. Четыре маленьких стихотворения под общим названием «Инструкция заключенному» [225]датированы днями с 14 по 17 февраля. Посвященное Ахматовой восьмистишие «В феврале далеко до весны...» написано 15 февраля (то есть в праздник Сретения по церковному календарю – день именин Ахматовой) и является картинкой природы (с аллегорическим намеком на облик пожилой поэтессы), но остальные короткие тексты основаны на непосредственных тюремных впечатлениях: холод в камере, резкий свет электрической лампочки, желание спать, хождение взад-вперед по замкнутому пространству. Неожиданно в конце четвертого стихотворения, «Перед прогулкой по камере», возникает эстетизированное мифологическое сравнение тех крайних условий человеческого существования, в которых находится автор, с одиннадцатым подвигом Геракла, путешествием на край ойкумены за золотыми яблоками. Тот же контраст унизительной физической несвободы и свободы воображения, замкнутого – в прямом смысле слова – тюремного пространства и ничем не ограниченного культурного пространства еще острее дан в двух восьмистишиях, написанных Бродским в собственный день рождения 24 мая 1965 года в камере предварительного заключения Коношского райотдела милиции. Его наказали несколькими днями заключения за опоздание из отпуска.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: