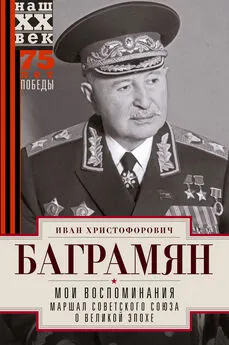

Иван Баграмян - Так шли мы к победе

- Название:Так шли мы к победе

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Иван Баграмян - Так шли мы к победе краткое содержание

Воспоминания Маршала Советского Союза Ивана Христофоровича Баграмяна являются прямым продолжением его первой мемуарной книги «Так начиналась война». В них автор анализирует ход боевых действий советских войск на различных участках, где ему довелось принимать участие в руководстве войсками, возглавляя крупные штабы, командовать армией, а затем фронтом. С большой душевной теплотой рассказывает И. X. Баграмян о ратных подвигах наших солдат, офицеров и генералов, о встречах с видными советскими военачальниками, делится с читателями своими раздумьями о таланте и творческой инициативе прославленных советских полководцев и крупных политработников. Автор аргументирование разоблачает буржуазных фальсификаторов истории, принижающих роль Советских Вооруженных Сил в разгроме гитлеровской армии, и вносит новый значительный вклад в нашу военно-мемуарную литературу. Книга, несомненно, вызовет большой интерес у читателей.

Так шли мы к победе - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В связи с отступлением из Риги войска группы армий «Север» словно сматывались в плотный клубок на Курляндском полуострове. Я подумал, что разматывать его будет нелегко. Мне тогда казалось, что в создавшейся обстановке необходимо было всеми наличными силами 2-го и 3-го Прибалтийских фронтов без каких-либо перегруппировок и паузы в наступлении перейти к решительному преследованию не всегда организованно отступавших из Рижского укрепрайона главных сил группы армий «Север», не допустить их беспрепятственного отхода. Необходимо было нанести им поражение, поскольку в Курляндии гитлеровцы могли спастись от наших ударов, перейдя к жесткой обороне в благоприятных условиях лесисто-болотистой местности. Важно было максимально использовать относительно сухое время для решительного наступления, чтобы еще до тяжелой, характерной для Прибалтики распутицы всеми силами и средствами, которыми располагали Прибалтийские фронты и Балтийский флот, расправиться с основными силами курляндской группировки врага.

16 октября, после овладения Ригой, 3-й Прибалтийский фронт был упразднен. При этом две его армии выключились из наступательных действий: 67-я, действовавшая на правом крыле 3-го Прибалтийского фронта, была передана Ленинградскому фронту и получила пассивную задачу по противодесантной обороне побережья Рижского залива, а 54-я выводилась в резерв Ставки. 1-я ударная армия передавалась А. И. Еременко, 61-я — 1-му Прибалтийскому фронту. Однако фактически войска армии П. А. Белова пришли к нам лишь спустя две недели, в самый разгар осенней распутицы, когда вести наступательные действия стало практически невозможно. Эта реорганизация потребовала перегруппировки войск 2-го Прибалтийского фронта. И решением Ставки начало общего наступления против курляндской группировки было перенесено на 27 октября.

Читатель также, вероятно, не забыл и того, что 39-я армия 3-го Белорусского фронта была устранена от дальнейшего участия в незавершенной еще Мемельской операции.

Все это в совокупности облегчило немецко-фашистскому командованию отвод рижской группировкп в Курляндию и переход здесь силами 36–38 дивизии (в том числе 7–8 танковых и моторизованных) к жесткой обороне на фронте от юго-восточных подступов к Лиепае и до Тукумса, протяжением всего в 210 километров, имея при этом на весьма благоприятной для обороны местности очень высокую оперативную плотность — около 6 километров фронта на одну дивизию.

В связи с этим темпы нашего наступления вскоре резко снизились. На каждую атаку немецко-фашистские войска, имея крупные резервы, отвечали сильными контрударами. Каждый километр доставался нам лишь в итоге ожесточенных схваток. Однако в эти неблагоприятные для наступления осенние дни напряженные бои не прекращались ни на один час.

Должен сказать, что, как у руководящего состава Прибалтийских фронтов, так и в Генеральном штабе, Ставке, возникло убеждение, что гитлеровское командование, учитывая сложившуюся к тому времени на советско-герман-ском фронте обстановку, обязательно постарается как можно быстрее эвакуировать войска группы армий «Север» из Курляндии в Германию, чтобы использовать их для обороны «фатерлянда». Такое мнение было вполне логичным, ибо Гитлеру и его ближайшему окружению, безусловно, было бы весьма выгодно заполучить более трех десятков дивизий группы армий «Север» для попыток остановить советское наступление у границ Германии.

Однако желания руководства фашистского рейха не совпадали с его реальными возможностями. Как выяснилось после войны, гитлеровское командование испытывало серьезные затруднения с морским транспортом. При наличном тоннаже флота для вывоза войск и техники из Курляндии потребовалось бы не менее полугода времени. Об этом тогда нам не было известно. Все мы в тот момент были заняты одной мыслью — попытаться возможно скорее разгромить курляндскую группировку немецко-фашистских войск, не допуская их эвакуации морем. Именно поэтому, в частности, нам пришлось временно отказаться от штурма Клайпеды, поскольку с ходу взять ее войскам 43-й армии не удалось. Орешек оказался слишком крепким. Мы явно недооценили мощную оборону этого балтийского порта, превращенного немцами за долгие годы оккупации в настоящую крепость, располагающую несколькими позициями, каждая из которых включала в себя три линии траншей, соединенных между собой сетью ходов сообщения, множество дотов, бетонированных пулеметных площадок. И все это находилось под прикрытием сплошной линии инженерных заграждений. Действительно, без специальной тщательной подготовки и сосредоточения необходимой группировки войск, инженерных, артиллерийских и авиационных сил такую оборону прорвать было невозможно. Но сосредоточить такие силы и средства мы не могли в связи с нашим наступлением против блокированных в Курляндии войск группы армий «Север».

Постепенное затухание наступления позволило в эти дни уделить внимание опросу пленных офицеров. Мне хотелось поглубже вникнуть в психологический настрой тех фашистских вояк, против которых в ближайшее время придется нам продолжать сражаться.

Присутствуя на опросе нескольких пленных, я убедился, как удивительно изменился внешний и духовный облик гитлеровского офицера. Убежденность в своем военном превосходстве, безграничная вера в своего фюрера сменились унынием, страхом перед возмездием за разбойничьи деяния на чужих землях.

В районе действий 1-го и 2-го Прибалтийских фронтов, где бои продолжались с прежним ожесточением, движение наших войск с каждым днем замедлялось. Однако Ставка надеялась, что нам удастся с ходу расколоть, а затем и уничтожить группу армий «Север». Поэтому 2-му Прибалтийскому фронту была поставлена задача нанести два удара по войскам Шернера: главный — из района Добеле силами трех армий и вспомогательный — вдоль Рижского залива на Тукумс силами одной армий. 1-й Прибалтийский фронт должен был наступать на порт Лиепая силами 6-й гвардейской и 51-й армий и 5-й гвардейской танковой армии, выведенной нами в резерв.

Мы знали, что хотя группа армий «Север» понесла значительные потери, но имеет еще массу неизрасходованных сил и средств. Надо было лишить противника возможности организовать прочную оборону. Мы поставили новые задачи 6-й гвардейской и 51-й армиям. Первая должна была наступать из района станции Вайнёде в направлениях на Скрунду и на Салдус, а вторая — из района Скуодас в направлениях на Айзпуте и на Лиепаю. Осуществив необходимые перегруппировки, обе армии 16 октября после короткой артиллерийской и авиационной подготовки возобновили наступление. В первый день они продвинулись на 3–4 километра, но враг не был сломлен, его сопротивление все более возрастало. Более того, на следующий день начались сильные контратаки немцев. То Чистяков, то Крейзер доносили об остервенелых наскоках крупных сил пехоты, поддержанных 50–60 танками. От пленных мы узнали, что как раз на направлении нашего наступления Шернер подготовил ударную группировку для наступления с целью соединения со своей второй группировкой, блокированной в Клайпеде. В результате пятидневных изнурительных боев нам с 20 октября пришлось прекратить наступление на железнодорожные станции Векшняй, Вайнёде и город Скуодас, южнее озера Лиепая. Действовавшие правее нас войска А. И. Еременко тоже вынуждены были прекратить атаки на рубеже южнее железной дороги Мажейкяй — Елгава, западнее Добеле и до побережья Рижского залива у рыбацкого поселка Клапкалнс.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: