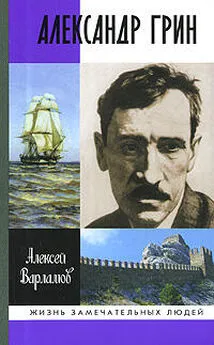

Алексей Варламов - Александр Грин

- Название:Александр Грин

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Молодая Гвардия»6c45e1ee-f18d-102b-9810-fbae753fdc93

- Год:2008

- Город:Москва

- ISBN:978-5-235-03129-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Алексей Варламов - Александр Грин краткое содержание

Имя Александра Грина, создателя целого мира, называемого Гринландия, известно сегодня всем, хотя творчество этого удивительного писателя хорошо знают лишь немногие. Его фантастические герои, умеющие летать, ходить по волнам, мечтать и видеть свои мечты сбывшимися, всегда зачаровывали читателей, в любых обстоятельствах наделяли их надеждой. Но была в его произведениях, как и в его жизни, тоска о Несбывшемся. Он не стал моряком, зато стал эсером, близко соприкоснувшись с теми, кто готовил и осуществлял теракты, никогда не был признан своим среди писателей, многие из которых не принимали всерьез его творчество, жил не просто в бедности – в нищете и умел довольствоваться малым. В любые времена он был человеком несвоевременным и оставил о себе самые противоречивые воспоминания у тех, кто его знал. Зато его жизнь была согрета жертвенной любовью Нины Николаевны Грин, его второй жены, во многом благодаря усилиям которой мы можем сегодня представить себе, каким человеком был создатель «Алых парусов» и «Бегущей по волнам».

Автор книги – известный писатель и литературовед Алексей Варламов – на основе публиковавшихся и архивных документов сумел создать удивительно живой и цельный образ этого неординарного человека и очень интересно и подробно представить его творчество.

Александр Грин - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

«Автобиографическую повесть», благодаря поддержке Николая Тихонова, напечатали в 1931 году в «Звезде». Но, доведя действие до своего освобождения из тюрьмы, Грин бросил писать про себя и принялся за новую книгу. На этот раз не для денег – для души. И про душу.

«Дорогой Иван Алексеевич!

Простите меня за поздний ответ, за позднюю благодарность за книги: грипп; боялся передать письмом микробы. Грипп прошел.

Вы оказываете мне честь, интересуясь моим мнением о Ваших произведениях. Написать – и легко, и трудно. Книга – часть души нашей, ее связанное выражение. Характер моих впечатлений – в общем – таков, что говорить о нем можно только устно, и, если когда мы опять встретимся, – Ваше желание не исчезнет, – я передам Вам свои соображения и впечатления.

Здесь установился морозный февраль, снег лежит, как на Севере, хотя и не такой толщины. Я кончил писать свои автобиографические очерки и отдал их в „Звезду“ – там пойдут. Теперь взялся за „Недотрогу“. Действительно это была недотрога, т. к. сопротивление материала не позволяло подступиться к ней больше года. Наконец, характеры отстоялись; странные положения приняли естественный вид, отношения между действующими лицами наладились, как должно быть. За пустяком стояло дело: не мог взять верный тон. Однако наткнулся случайно и на него и написал больше 1,5 листов.

Нина Николаевна „сама себе“, „в себе“ и „через себя“ учится рисовать, но, так как она хочет сразу одолевать трудные вещи, то у нее получается „м-м-м“, точно так, как говорят, набрав в рот воды. Впрочем, зачем обижать человека? На днях уже ясно произнесла „ма-ма“ и „пап-па…“» [512]

Он писал «Недотрогу» на серых бланках старокрымского коммунхоза, как в пору проживания в «Доме искусств» писал на гроссбухах «Лионского кредита» «Алые паруса».

В основу этого романа легла легенда о «чудо-цветах», которые расцветали при появлении доброго человека и увядали, если рядом оказывался злой. «В этом романе должно было быть много горечи от столкновения „недотрог“ с действительностью, но никакой плаксивости, уныния, так как эти люди с обостренной душевной чувствительностью и любовью ко всему в жизни истинно красивому, чистому и справедливому настолько привыкают таить в себе все чувства, что редко заметны окружающим. И лишь гибель их может иногда косвенно указать на пережитые ими страдания», – писала Нина Николаевна Грин. [513]

Судить об этом романе, только начатом, сложно. Грин считал, что эта книга будет не хуже, чем «Бегущая». Той же точки зрения придерживалась и Ю. Первова, называя «Недотрогу» лучшей вещью Грина и обвиняя власти в том, что Грин был погублен в расцвете своего таланта. В. Ковский, напротив, полагал, что «Недотрога» так же, как и «Джесси и Моргиана», свидетельствует о том, что талант писателя регрессировал. Но, быть может, лучше всего о значении этого романа в судьбе Грина отозвался поэт Николай Тарасенко.

«С точки зрения житейской целесообразности новый замысел Грина был не то что ничем, но величиной, можно сказать, отрицательной. Хотя бы уже потому, что отнимал у тяжело больного человека последние силы. Да и могла ли эта новая работа вызволить семью из нужды, поправить его дела?

Грин не питал на этот счет никаких иллюзий. В оценке обстоятельств он был не менее точен и трезв, чем его собратья, работающие в иных жанрах. „Бедные мои книги, – говорил он, – так ни одна и не имела до сих пор двух хороших изданий. Зато биографию, должно быть, издадут вторично“». [514]

Здесь можно было бы подправить обоих: и Грина, и Тарасенко. «Автобиографическую повесть» издавали впоследствии гораздо реже, чем остальные романы писателя. Потомки – и читатели, и литературоведы – восприняли Грина прежде всего как романтика, и больше других его произведений собрали тиражи «Алые паруса» и «Бегущая по волнам».

«Недотрогу» закончить ему не удалось, но сама работа над ней тяжелобольного бедствующего человека есть акт писательского мужества. «Книга – это поступок», – говорил Пастернак (к слову сказать, очень Грину симпатизировавший). Именно таким поступком и стал незаконченный старокрымский роман Александра Грина.

В середине мая 1931 года они оставили дом на улице Ленина и сняли квартиру на Октябрьской, в частном саманном доме ближе к лесу, с окнами на север. Возле дома был небольшой огород, и с разрешения хозяйки Грин посадил на нем помидоры, огурцы, бобы.

«Все росло плохо. Он сердился и выливал на грядки неимоверное количество воды. Бобы пропали.

Не знала я тогда, что это болезнь терзала нервы А. С., и, не видя причин перемены нашей, такой стройной жизни, очень мучилась душевно». [515]

Эту квартиру Нина Николаевна впоследствии возненавидела и говорила, что есть такие места, которые притягивают горе, заражены его микробами, но чем хуже было, тем сильнее была любовь, которой Грины спасались от ужаса подступающей жизни. Об этом говорят даже не мемуары, в которых в конце концов задним числом можно подправить, переписать и улучшить историю, а письма Нины Николаевны к мужу за 1930–1931 годы, и все это очень важно, потому что впоследствии Нину Грин будут обвинять в том, что она бросила мужа за два года до его смерти.

А она писала так:

«И я благодарю Бога за счастливую судьбу, пославшую мне твою горячую и нежную любовь. И не сетуй, если придется трудно – у нас есть любовь – самое главное, что мы оба хотели от жизни. Остальное можно потерпеть или не иметь». [516]

«Вчера всю ночь продумала о тебе, о нашей жизни, милый, и ничего не могу тебе сказать, кроме слов великой благодарности. Ты освободил мою душу от оков бессознательности … во мне одновременно говорят и чувства, и мысли, и ощущения; я всегда знаю, как отнестись к тому или иному явлению, имею вкус к своим духовным и физическим ощущениям. Пусть иногда душе моей больно от соприкосновения с чем-либо, но зато душа моя и мысль без пеленок. А раньше этого не было. И не встреть я тебя, так бы и прожила всю жизнь Муней-телуней, иногда полусонно, полусознательно чувствуя недовольство чем-то, неудовлетворенность и не зная, что мне надо. А теперь я знаю. Мне от жизни только и нужно: ты, солнце и небо и покой…

Если я тебя за эти 9 лет обижала, прости меня, не со зла, а с раздражения это, а внутри любовь и нежность и сознание, что недаром ты прожила жизнь, раз она была у тебя так согрета и ты помудрела так, что большая часть интересов людских кажется тебе клубком грязных и мокрых червей у твоих ног». [517]

«И помоги тебе Бог во всем, я крепко молюсь каждый вечер за тебя, мое светлое счастье». [518]

А счастья было все меньше. Жена Грина страдала от того, что не может кормить его привычной едой – ситуация почти обломовская: Илья Ильич и Агафья Матвеевна. «Мы задыхались от нужды». [519]

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: