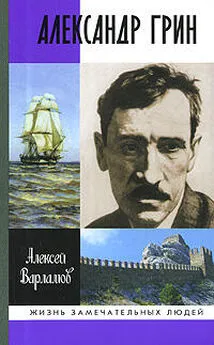

Алексей Варламов - Александр Грин

- Название:Александр Грин

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Молодая Гвардия»6c45e1ee-f18d-102b-9810-fbae753fdc93

- Год:2008

- Город:Москва

- ISBN:978-5-235-03129-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Алексей Варламов - Александр Грин краткое содержание

Имя Александра Грина, создателя целого мира, называемого Гринландия, известно сегодня всем, хотя творчество этого удивительного писателя хорошо знают лишь немногие. Его фантастические герои, умеющие летать, ходить по волнам, мечтать и видеть свои мечты сбывшимися, всегда зачаровывали читателей, в любых обстоятельствах наделяли их надеждой. Но была в его произведениях, как и в его жизни, тоска о Несбывшемся. Он не стал моряком, зато стал эсером, близко соприкоснувшись с теми, кто готовил и осуществлял теракты, никогда не был признан своим среди писателей, многие из которых не принимали всерьез его творчество, жил не просто в бедности – в нищете и умел довольствоваться малым. В любые времена он был человеком несвоевременным и оставил о себе самые противоречивые воспоминания у тех, кто его знал. Зато его жизнь была согрета жертвенной любовью Нины Николаевны Грин, его второй жены, во многом благодаря усилиям которой мы можем сегодня представить себе, каким человеком был создатель «Алых парусов» и «Бегущей по волнам».

Автор книги – известный писатель и литературовед Алексей Варламов – на основе публиковавшихся и архивных документов сумел создать удивительно живой и цельный образ этого неординарного человека и очень интересно и подробно представить его творчество.

Александр Грин - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Отсюда, кстати, проистекало непримиримое отношение Грина к футуристам, которые, по его мнению, были идеологами механической безблагодатной жизни. Ничего, кроме отвращения, смешанного с ревностью, фигура поэта и летчика Василия Каменского, ходившего с изображением самолета на лбу, у Грина вызвать не могла. Точно так же неприязненно относился он и к Маяковскому, с которым работал в годы Первой мировой войны в одной редакции – аверченском «Новом сатириконе». Общения между ними не было никакого, при том что очевидно их роднила, хотя бы и поразному проявлявшаяся и описанная, ненависть к мещанству и обывательской жизни.

«Черт знает! Непонятен мне этот молодой человек. Начал с футуризма, ходил в желтой кофте с деревянной ложкой в петлице. Это желание прежде всего привлечь к себе широкое внимание, хотя бы и скандальное. Умеет, видимо, из всего извлечь материальную выгоду, даже из рекламы обыкновенной. Стихи сильны, грубы, завоевывает… Не моего представления об искусстве человек. Демагог, политик, – да, сильный и смелый. Нечист в любви, вернее, не брезглив. Брак втроем… [332]бр…» [333]

Маяковский также не жаловал Грина. В 1926 году в статье «Подождем обвинять поэтов» он писал о своих впечатлениях после путешествия по Закавказью: «Осматриваюсь. Прилавок большого магазина „Бакинский рабочий“. Всего умещается 47 книг… Из умещенных – 22 иностранных… Русский, так и то Грин. И по возможности с иностранными действующими лицами и местами». [334]Впрочем, стоит отметить одну парадоксальную деталь. Борис Пастернак, описывая молодого Маяковского, апеллировал к образам Грина: «Передо мной сидел красивый, мрачного вида юноша с басом протодиакона и кулаком боксера, неистощимо, убийственно остроумный, нечто среднее между мифическим героем Александра Грина и испанским тореадором». [335]

«Я возмущен тем, что меня открыто и нагло считают дураком, – говорит один из героев Грина в „Сером автомобиле“ в адрес футуристов, – подсовывая картину или стихотворение с обдуманным покушением на мой карман, время и воображение. Я не верю в искренность футуризма. Все это – здоровые ребята, нажимающие звонок у ваших дверей и убегающие прочь, так как им сказать нечего».

«Футуризм следует рассматривать только в связи с чемто, – соглашается с ним другой. – Я предлагаю рассмотреть его в связи с автомобилем. Это – явление одного порядка. Существует много других явлений того же порядка. Но я не хочу простого перечисления. Недавно я видел в окне магазина посуду, разрисованную каким-то кубистом. Рисунок представлял цветные квадраты, треугольники, палочки и линейки, скомбинированные в различном соотношении. Действительно, об искусстве – с нашей, с человеческой точки зрения – здесь говорить нечего. Должна быть иная точка зрения. Подумав, я стал на точку зрения автомобиля, предположив, что он обладает, кроме движения, неким невыразимым сознанием. Тогда я нашел связь, нашел гармонию, порядок, смысл, понял некое зловещее отчисление в его пользу из всего зрительного поля нашего. Я понял, что сливающиеся треугольником цветные палочки, расположенные параллельно и тесно, он должен видеть, проносясь по улице с ее бесчисленными, сливающимися в единый рисунок сточных труб, дверей, вывесок и углов… В явлениях, подобных человеческому лицу, мы, чувствуя существо человеческое, видим связь и свет жизни, то, чего не может видеть машина. Ее впечатление, по существу, может быть только геометрическим. Таким образом, отдаленно – человекоподобное смешение треугольников с квадратами или полукругами, украшенное одним глазом, над чем простаки ломают голову, а некоторые даже прищуриваются, есть, надо полагать, зрительное впечатление Машины от Человека. Она уподобляет себе все. Идеалом изящества в ее сознании должен быть треугольник, квадрат и круг».

Последнее есть камешек в огород абстракционизма, но при этом замечательно, что Грин не просто его отрицает – не нравится, и все тут, – а подводит под это отрицание определенную основу. Впрочем, как мы увидим в «Фанданго», Грин и Левитана не жаловал. Часто говорят о том, что Грин противопоставлял урбанистическую цивилизацию и природу. Это очень верное замечание, тем более что оно позволяет рассматривать Грина не как «иностранца» в русской литературе, а видеть в его творчестве проявление общих, присущих литературе начала века черт. Но мысль эта нуждается в уточнении. Конфликт цивилизации и природы встречается у многих авторов рубежа веков – у позднего Льва Толстого (да и у раннего – в «Казаках»), Пришвина, Клюева, Есенина, но для них антитезой городу выступает либо действительно природа как таковая, либо уходящий мир деревни.

На младенца-березку,

На кузов лубяной смиренный

Идут: Маховик и Домна —

Самодержцы Железного Царства.

Господи, отпусти грехи наши!

Зяблик-душа голодна и бездомна,

И нет деревца с сучком родимым

И кузова с кормом-молитвой!

Так о гибели «избяной Руси» под натиском города писал Клюев. Схожие интонации можно найти и у Есенина в «Сорокоусте»:

Видели ли вы,

Как бежит по степям,

В туманах озерных кроясь,

Железной ноздрей храпя,

На лапах чугунный поезд?

А за ним

По большой траве,

Как на празднике отчаянных гонок,

Тонкие ноги закидывая к голове,

Скачет красногривый жеребенок?

Милый, милый, смешной дуралей,

Ну куда он, куда он гонится?

Неужель он не знает, что живых коней

Победила стальная конница?

В сущности, вся проза Грина есть протест против этой победы механического начала (равно как и против бесплодных мечтаний символистов о неведомых мирах). Но он не просто оплакивает уходящую натуру, а моделирует такую ситуацию и такую реальность, при которой история идет по другому пути. Можно спорить о том, как это назвать – фантастикой, романтизмом, инфантилизмом, – но если у Есенина и Клюева речь шла именно о столкновении двух реально существующих миров, двух социумов, к одному из которых принадлежат или принадлежали эти поэты, то Грин ни к одному из этих сообществ не принадлежал или по крайней мере свою принадлежность к ним не признавал. Для него в прошлом России нет ничего, за что можно было бы уцепиться и противопоставить настоящему – вероятно, поэтому свою утопию он искал не в русской деревне, не в расколе, не в опрощении или уходе в народ, а в выдуманном тридевятом государстве. Но даже оно не самоцель. Грину важен по большому счету человек и только человек вне его связи с историей, национальностью, богатством или бедностью, религией и политическими убеждениями. Грин как бы абстрагирует, очищает своих героев от этих наслоений и стерилизует свой мир, потому что так человек ему лучше виден.

Человек был его религией, но для Грина он – гораздо большее, чем горьковская формула «Человек – это звучит гордо», иронически обыгрываемая в рассказе «Фанданго» («Держа в кармане тридцать рублей, каждый понимал, что „человек – это звучит гордо“»). Человек для Грина – великая тайна. Отрицая или скептически относясь к потустороннему миру как таковому («Занимаюсь спиритизмом, причем от скуки; выстукивал разные похабные слова», – писал он Куприну [336]), Грин очень внимателен к миру человеческой души, ее необъяснимым проявлениям и возможностям, и провести границу между писательским вымыслом и фактом довольно трудно. В рассказе «Загадка предвиденной смерти», герой которого приговорен к казни на плахе и последние дни своей жизни думает только об одном – топоре и шее, пограничная ситуация написана настолько убедительно, что, кажется, автор вселился, как дух, в своего протагониста и не хочет либо не может быть оттуда изгнанным. О необъяснимых свойствах человеческой психики идет речь в рассказе «Убийство в рыбной лавке», герой которого совершает убийство, подчиняясь зову бессознательного, или в рассказе «Днем и ночью», где загипнотизированный туземцами офицер колониальной армии убивает своих солдат, и примечательно, что во всех трех новеллах финал одинаков – смерть.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: