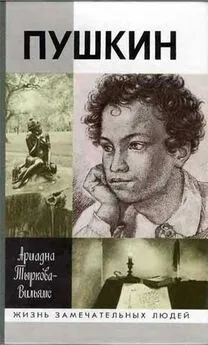

Ариадна Тыркова-Вильямс - Жизнь Пушкина. Том 1. 1799-1824

- Название:Жизнь Пушкина. Том 1. 1799-1824

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Молодая гвардия

- Год:2004

- Город:Москва

- ISBN:5-235-02651-9, 5-235-02650-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Ариадна Тыркова-Вильямс - Жизнь Пушкина. Том 1. 1799-1824 краткое содержание

Автор книги «Жизнь Пушкина», Ариадна Владимировна Тыркова-Вильямс (1869–1962), более сорока лет своей жизни провела вдали от России. Неудивительно поэтому, что ее книга, первый том которой вышел в свет в Париже в 1929 году, а второй – там же почти двадцать лет спустя, оказалась совершенно неизвестной в нашей стране. А между тем это, пожалуй, – наиболее полная и обстоятельная биография великого поэта. Ее отличают доскональное знание материала, изумительный русский язык (порядком подзабытый современными литературоведами) и, главное, огромная любовь к герою, любовь, которую автор передает и нам, своим читателям.

Жизнь Пушкина. Том 1. 1799-1824 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Первые три года лицеистов не пускали в гости. Но они могли пользоваться парком, и в жизни этой молодежи большое место заняли сады, со всех сторон обступавшие Лицей. Среди длинных аллей и зеленых лужаек было много простора и для ребяческих забав, и для юношеских мечтаний. А позже и для любовных проказ.

Большим воспитательным новшеством было то, что для прогулок, игр, физических упражнений отводилось гораздо больше времени и внимания, чем это было принято в других русских школах. Жизнь текла размеренно. Раз навсегда установленный порядок соблюдался строго. «Вставали мы по звонку в 6 часов, одевались, шли на молитву в зал. Утреннюю и вечернюю молитву читали мы вслух, по очереди. От 7–9 класс. В 9 чай. Прогулка во всякую погоду до 10. От 10–12 класс. От 12–1 прогулка. В час обед. От 2–3 или чистописание или рисование. От 3–5 класс. В 5 чай. До 6 прогулка. Потом повторение уроков или вспомогательный класс. В половине девятого звонок к ужину. До 10 в зале мячик и беготня. В 10 вечерняя молитва и сон» (Пущин).

Пушкин на всю жизнь сохранил эту привычку рано вставать. Утро было его рабочим временем.

Но среди этих правил и установленных порядков лицеисты совсем не чувствовали себя в тисках. Письма, писанные из Лицея первокурсником Илличевским к его приятелю Фуссу, отражают жизнь, полную движения и молодого простора: «Учимся в день только 7 часов и то с переменами, которые по часу продолжаются. На местах никогда не сидим, кто хочет учится, кто хочет гуляет. Уроки, сказать по правде, не весьма велики, в праздное время гуляем, а нынче начинается лето и мы с утра до вечера в саду, который лучше всех летних петербургских» (апрель 1812 г.). Два года спустя он с еще большей похвалой, если не похвальбой, пишет: «Благодаря Бога, у нас царствует свобода, а свобода дело золотое. Летом досуг проводим на прогулках, зимою в чтении книг, иногда представляем театр, с начальниками обходимся без страха, шутим с ними и смеемся» (1814).

Хорошо, даже с размахом была поставлена научная часть. Лицеистов хотели научить решительно всему. Программа была так разнообразна, что граф А. К. Разумовский еще до открытия Лицея резко осудил ее «за множество и важность предметов», особенно не одобрил за астрономию, греческий язык и философию. «История мнений философических о душе, идеях и мире, большею частью нелепых и противоречащих между собой, не озаряет ума полезными истинами, но помрачает заблужденьями и недоуменьями… Понятия смешанные, скороспелые, кои такого многоведа сделают скорее несносным и вредным педантом, нежели основательным знатоком». Записка эта, составленная, вероятно, графом Жозефом де Местром, влияния не имела. Философия осталась в длинном списке лицейских наук, куда вошли: «психология, военные науки, политическая экономия, эстетика, энциклопедия права, математика, французская и немецкая риторика, история, география, статистика, латынь, русская словесность, рисование, фехтование, танцы, верховая езда, и по возможности архитектура и перспектива, как искусства, в общежитии необходимые».

Изумительнее всего, что при такой программе за шесть лет лицеисты все-таки многому научились. Главное, научились любить знание, литературу, книги. Их не мучили уроками, самостоятельная умственная жизнь не преследовалась, а поощрялась. Состав наставников был подобран исключительно удачно. Нелегко было найти в неграмотной стране образованных, даровитых педагогов. Ученье на Руси еще только начиналось. Гимназий не было. В Московском университете, этом рассаднике русского научного образования, профессора с трудом пробивались через непривычные научные дебри. Преподаватель практического законоведения говорил на лекциях московским студентам: «Конституция, господа, есть то, что русскому не к роже». Профессор психологии, Брянцев, так определял душу: «Душа – это безусловное условие всего условного». А. И. Тургенев, описывая состояние московских ученых обществ, жаловался: «О русской истории должен писать профессор физики Снегирев, который, кроме толкования о семи таинствах, ничего не знает, несмотря на то, что читает антропологию. Гаврилов объявил в печатном каталоге, что он будет учить русскому стилю по Бате и Гердеру. Но прикроем наготу свою Карамзиным, Жуковским, Дмитриевым, Мерзляковым…» (6 декабря 1805 г.).

Только за восемь лет перед открытием Лицея был издан приказ профессорам, как русским, так и иностранцам, читать лекции по-русски. Несколько лет спустя А. И. Тургенев радостно писал из Петербурга в Геттинген брату своему Николаю: «В здешнем Педагогическом Институте иначе и не преподают ни одной лекции, как на русском языке. Даже и политическая экономия преподается теперь на русском» (1809).

Еще не было ни русских ученых, ни русского научного языка. Усилия всех даровитых писателей были направлены на то, чтобы освободить литературный язык от галлицизмов, германизмов и славизмов.

То были счастливые времена расцвета и роста русских сил. На разных поприщах русские люди являлись созидателями русских культурных починов, из которых с годами складывалась традиция. Эта честь выпала не только на долю самого Пушкина и его поколения, но еще раньше, на долю его наставников. Из них трое: профессора Галич, Кошанский, Куницын, были люди и выдающиеся, и молодые. Они имели влияние на своих учеников и в русском учебном деле оставили след, закладывали, зачинали русскую педагогику. Европейски образованные, они остались русскими, воспитывали русскую молодежь без рабского подражания иноземным образцам, свойственного предыдущему веку. Благодаря им и первому директору Лицея, Малиновскому, широко задуманный устав не остался мертвой буквой. Быстро выработался своеобразный и свободный лицейский дух. Узких сторонников старины он возмущал, друзей просвещения и свободы радовал. Менялись в Лицее директора, учителя, воспитанники. Но росла и крепла общность устремлений, навыков, интересов, даже чувств. Когда позже первокурсники будут вспоминать лицейскую жизнь, то, несмотря на все перемены и смены, шесть лет сольются для них и единое, радостное, цельное воспоминание, которое Пушкин так солнечно выразил в своих стихах.

Первым встретил, первым принял, первым обласкал маленьких лицеистов В. Ф. Малиновский (1765–1814). Это был кроткий, застенчивый, душевный человек, кабинетный мечтатель, образованный либерал, проповедник всеобщего братства и всеобщего мира. По образованию он был филолог. Кончил Московский университет. Лично знал Карамзина, Жуковского. Побывал за границей, служил в русской миссии в Лондоне, был одним из учредителей Библейского общества, переводил Св. Писание с древнееврейского, издавал журнал («Осенние Вечера»), написал пацифистскую книгу «О мире и войне». В самом начале царствования он через графа Кочубея подал Царю «Записку об освобождении рабов». Энциклопедическое разнообразие лицейских наук, так пугавшее министра просвещения, было очень по душе Малиновскому, этому типичному русскому интеллигенту Александровской эпохи.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: