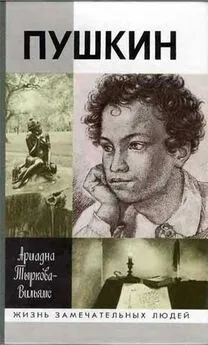

Ариадна Тыркова-Вильямс - Жизнь Пушкина. Том 1. 1799-1824

- Название:Жизнь Пушкина. Том 1. 1799-1824

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Молодая гвардия

- Год:2004

- Город:Москва

- ISBN:5-235-02651-9, 5-235-02650-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Ариадна Тыркова-Вильямс - Жизнь Пушкина. Том 1. 1799-1824 краткое содержание

Автор книги «Жизнь Пушкина», Ариадна Владимировна Тыркова-Вильямс (1869–1962), более сорока лет своей жизни провела вдали от России. Неудивительно поэтому, что ее книга, первый том которой вышел в свет в Париже в 1929 году, а второй – там же почти двадцать лет спустя, оказалась совершенно неизвестной в нашей стране. А между тем это, пожалуй, – наиболее полная и обстоятельная биография великого поэта. Ее отличают доскональное знание материала, изумительный русский язык (порядком подзабытый современными литературоведами) и, главное, огромная любовь к герою, любовь, которую автор передает и нам, своим читателям.

Жизнь Пушкина. Том 1. 1799-1824 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Люблю я праздность и покой,

И мне досуг совсем не бремя;

И есть и пить найду я время,

Когда ж нечаянной порой

Стихи кропать найдет охота,

На славу дружбы иль Эрота, —

Сижу ли с добрыми друзьями,

Лежу ль в постели пуховой,

Брожу ль над тихими водами

В дубраве темной и глухой,

Задумаюсь, взмахну руками,

На рифмах вдруг заговорю.

Как противоположность легкой радости вдохновения описывает он тяжелые потуги ремесленника:

Сижу, сижу три ночи сряду

И высижу — трехстопный вздор…

Так пишет (молвить не в укор)

Конюший дряхлого Пегаса…

Служитель отставной Парнаса,

Родитель стареньких стихов…

Весь Лицей знал, о ком идет речь.

Иные отношения установились у Пушкина со вторым преподавателем словесности, с А. И. Галичем.

Галич (1783–1848) учился в Геттингене философии и истории, писал книги о красноречии, философии, теории изящного, был под влиянием Канта и Шеллинга. «Человек не только по существу своему есть дух, но еще стремится к беспрепятственному выражению богоподобного характера и в земном существовании своем», – писал он в своей книге по антропологии «Картина человека» (1834).

Его философия вряд ли интересовала лицеистов, в особенности Пушкина. Но Галич был не доктринер, а ленивый хохол, юморист. В классе он по-товарищески болтал с молодежью, в которой бродили и кипели близкие ему умственные интересы. Как с равными мог разговаривать молодой профессор с Дельвигом, с Пушкиным. «Этот предобрый и презабавный чудак» (барон М. А. Корф) учил без педантизма, без наставлений, без поучений, в живой беседе обостряя и направляя их любознательность. В противоположность Кошанскому Галич был не служителем, а поклонником Муз, хотя Пушкин и назвал его своим соседом по Пинду и Парнасским бродягой. Но это такая же поэтическая вольность, как и описание их «жирных утренних пиров». Лицеисты опьянялись не бокалами, даже не кружками с «пивом золотым», а главное – остротами, молодостью, смехом, стихами, чужими и своими. В 1815 году Пушкин посвятил Галичу два послания, еще раньше упомянул о нем в «Пирующих студентах», с которых началась его лицейская популярность. Он совершенно запросто обращается со своим профессором философии: «Ты Эпикуров младший брат, душа твоя в бокале…», «Ленивец мой, любовник наслажденья..», «О Галич, верный друг бокала и жирных утренних пиров… Тебя зову, мудрец ленивый, в приют поэзии счастливой». Это своеобразное обращение школьника к наставнику было в том же году напечатано в «Российском Музеуме». Только подписи Пушкина еще не было. Вместо нее стояли цифры 1…14–17.

Лицеисты охотно читали Галичу свои творения, послания, куплеты, баллады, басенки, сонеты. Много лет спустя Пушкин записал в дневник:

«Тут я встретил доброго Галича и очень ему обрадовался. Он был некогда моим профессором и ободрял меня на поприще, мною избранном. Он заставил меня написать для экзамена 1814 года мои «Воспоминанья в Царском Селе» (17 марта 1834 г.).

Глава IV

ТОВАРИЩИ И ДРУЗЬЯ

В садах Лицея лицеисты не только проходили длинный курс наук и читали Апулея и Цицерона. Они учились общежитию, учились проявляться, ощущать личность соседа, считаться с ней. Многому научился в Царском Селе и Пушкин. Великодушный и своеобычный, вспыльчивый и добрый, неистощимый на зубоскальство и чуткий на дружбу, он был далеко не покладистым воспитанником и не всегда покладистым товарищем. Неровности его характера всегда навлекали на него неприятности, особенно среди тех, кто тяготился его умственным превосходством. Лицеисты первые почувствовали его исключительность, одни радостно, другие с раздражением. Но большинство первокурсников ценили и любили его, гордились им. В Лицее нашел он друзей, научился дружбе, которая нередко скрашивала его бурную жизнь. Изменчивый в любви, Пушкин был другом верным и нежным.

Первый выпуск подобрался очень даровитый, насыщенный ранними умственными интересами и исканиями, сочинительским честолюбием, жаждой творчества. В то время рано начинали жить. Четырнадцатилетних девочек выдавали замуж, пятнадцатилетние воины командовали ротами. Братья Раевские участвовали с отцом в Салтыковском бою, когда одному было двенадцать, другому четырнадцать лет. Сама эпоха, раскаты и встряски мировых событий торопили, будили умы. Не только Пушкин, но и его товарищи рано созрели. Не над серой посредственностью, а над яркой толпой талантливых юношей, полных умственных запросов, поднялся Пушкин в Лицее. Так было и позже в жизни. Пушкину было суждено родиться и жить в созидательную эпоху стремительного внешнего и внутреннего усиления России. Непрерывный рост его гения совпал с ростом Империи, с расцветом всенародного русского творчества, государственного и художественного. Еще в Лицее стал он действенной частью этого процесса.

В письме лицеиста А. Д. Илличевского к другому школьнику, Фуссу, сохранилось самое раннее упоминание о влиянии Пушкина на современников: «Что касается до моих стихотворных занятий, я в них успел чрезвычайно, имея товарищем одного молодого человека, который, живши между лучшими стихотворцами, приобрел много в поэзии знаний и вкуса. Хотя у нас, по правде сказать, запрещено сочинять, но мы с ним пишем украдкой» (25 марта 1812 г.).

Этот «молодой человек», украдкой сочинявший стихи, и был двенадцатилетий Пушкин.

Запрещение сочинять было вызвано тем, что за сочинительством лицеисты забывали об уроках. Но запрещение было скоро отменено, так как сочинительство поощрялось. Для лицеистов выписывалось семь русских журналов, восемь французских и немецких. Была собрана недурная библиотека, куда вошло около 800 томов по истории, литературе, политической экономии и философии. Это было редкое богатство. Тогда еще не было общественных библиотек. Даже Императорская Публичная библиотека открылась только три года спустя.

Илличевский в одном из своих писем Фуссу с юношескою хвастливостью рассказывает: «Мы хотим наслаждаться светлыми днями нашей литературы, удивляться цветущим гениям Жуковского, Батюшкова, Крылова, Гнедича. Не худо иногда подымать завесу протекших времен, заглядывать в книги отцов отечественной поэзии, Ломоносова, Хераскова, Державина, Дмитриева. Там лежат сокровища, от коих каждому почерпать должно. Не худо иногда вопрошать певцов иноземных, у них учились предки наши беседовать с умами Расина, Вольтера и, заимствуя от них красоты неподражаемые, переносить их в свои стихотворения» (10 декабря 1814 г.).

Так, в духе Кошанского, высокопарно описывал юноша умственную жизнь своего курса. А неисправимый брюзга, барон М. А. Корф писал:

«Основательного, глубокого в наших познаниях, конечно, было не много, но поверхностно мы имели идею обо всем и были очень богаты блестящим всезнанием. Мы мало учились в классе, но много в чтении и в беседе при беспрестанном трении умов…»

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: