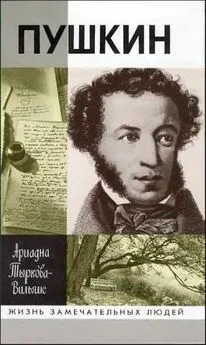

Ариадна Тыркова-Вильямс - Жизнь Пушкина. Том 2. 1824-1837

- Название:Жизнь Пушкина. Том 2. 1824-1837

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Молодая гвардия

- Год:2004

- Город:Москва

- ISBN:5-235-02652-7, 5-235-02650-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Ариадна Тыркова-Вильямс - Жизнь Пушкина. Том 2. 1824-1837 краткое содержание

Автор книги «Жизнь Пушкина», Ариадна Владимировна Тыркова-Вильямс (1869–1962), более сорока лет своей жизни провела вдали от России. Неудивительно поэтому, что ее книга, первый том которой вышел в свет в Париже в 1929 году, а второй – там же почти двадцать лет спустя, оказалась совершенно неизвестной в нашей стране. А между тем это, пожалуй, – наиболее полная и обстоятельная биография великого поэта. Ее отличают доскональное знание материала, изумительный русский язык (порядком подзабытый современными литературоведами) и, главное, огромная любовь к герою, любовь, которую автор передает и нам, своим читателям.

Жизнь Пушкина. Том 2. 1824-1837 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Не совпала ли эта забывчивость с приездом Анны Керн? Не ей ли в жертву принес он этот первый, лучший вариант? Она рассказывает в своих воспоминаниях, где много точных подробностей, что Пушкин, часто повторявший особенно полюбившийся ему стих, при ней все твердил слова из сцены у фонтана:

Обманет, не придет она…

Глава V

«БОРИС ГОДУНОВ»

Нет точных указаний, когда Пушкин начал «Годунова». Вероятно, поздней осенью 1824 года. К осени 1825 года трагедия была закончена. Под чистовой, переписанной рукописью Пушкин поставил дату – 7 ноября 1825 года. Четыре года спустя, когда все еще не был разрешен к печати «Годунов», он набросал к нему предисловие:

«Хотя я вообще довольно равнодушен к успеху иль неудаче моих произведений, но признаюсь, неудача «Бориса Годунова» будет мне чувствительна, а я в ней почти уверен. Как Монтень, могу сказать о своем сочинении: это был честный труд (C'est une œuvre de bonne foi). Писанная мною в строгом уединении (не смущаемый никакими чуждыми влияниями), вдали охлаждающего света, плод добросовестных изучений, постоянного труда, трагедия эта доставила мне все, чем писателю насладиться дозволено: живое занятие вдохновению, внутреннее убеждение, что мною употреблены все усилия, и, наконец, одобрение малого числа избранных. Трагедия моя уже известна почти всем тем, мнением которых дорожу» (1829).

Друзья Пушкина рассказывали Анненкову, что сам Пушкин считал, что «Цыгане» открыли ему дорогу к драматическим произведениям. В «Цыганах» есть драматическое столкновение страстей, есть диалоги, есть новые для него приемы. Пушкин не мог не прийти рано или поздно к театру, к которому у него с детства было наследственное влечение. Он любил всякие зрелища – драмы, комедии, балеты, шарады, оперы Россини и Моцарта, ярмарочных скоморохов, пенье слепых и нищих. Всякое «как будто» находило в нем отклик. Он изучал историю театра, вдумывался в законы и прихоти сцены, в сущность и органичность сценической правды. Он упоминает об этом в своих письмах, в заметках о «Годунове», разбросанных по черновым тетрадям. В том же известном (писанном по-французски) письме к Раевскому, которое писалось в разгаре работы над «Годуновым», Пушкин говорит:

«Какое, черт возьми, правдоподобие может быть в зале, разделенной на две половины, с одной стороны 2.000 людей, которых те, что на сцене, как будто не видят… Правдоподобие положений и правдивость диалогов, вот настоящие законы трагедии…» (июль 1825 г.).

Пять лет спустя, в черновой заметке о драме, он опять возвращается к вопросу о правдивости и лживости театральных представлений:

«Если мы будем полагать правдоподобие в строгом соблюдении костюма, красок, времени и места, то и тут мы увидим, что величайшие драматические писатели не повиновались сему правилу. У Шекспира Рим[ские] лик[торы] сохраняют обычаи лондонских алдерманов… Римляне Корнеля суть или испанские рыцари или Гасконские бароны… Со всем тем Кальдерон, Шекспир и Расин стоят на высоте недосягаемой… Истина страстей, правдоподобие чувствований в предполагаемых обстоятельствах, – вот чего требует наш ум от драматического писателя».

Пушкин спрашивает.

«Что развивается в трагедии? Какая цель ее? Человек и народ – судьба человеческая и судьба народная. Вот почему Расин велик, несмотря на узкую форму своей трагедии. Вот почему Шекспир велик, несмотря на неравенство, небрежность, уродливость отделки».

«Что нужно драматическому писателю? Философия, беспристрастие, Государственные мысли историка, догадливость, живость воображения, никакого предрассудка, любимой мысли. СВОБОДА».

Последнее слово он подчеркнул, что делал редко. Речь идет здесь, конечно, не о политической свободе, а о внутренней свободе художника, которую Пушкин всегда отстаивал для себя и для других. По поводу «Горя от ума» он писал Бестужеву:

«Драматического писателя должно судить по законам, им самим над собою признанным. След., не осуждаю ни плана, ни завязки, ни приличий комедии Грибоедова» (после 25 января 1825 г.).

В поисках этих законов его главным попутчиком и советчиком был Шекспир. Со смелой откровенностью художника, сознающего свое богатство, Пушкин отмечал то, что было для него созвучного в других поэтах и мыслителях. Он не замалчивал, он преувеличивал их влияние. По поводу «Годунова» он не раз указывал на свою связь с Шекспиром и Карамзиным.

«Изучение Шекспира, Карамзина и наших летописей дало мне мысль облечь в драматические формы одну из самых драматических эпох новейшей истории… Я писал в строгом уединении не смущаемый никаким влиянием. Шекспиру подражал я в его вольном и широком изображении характеров, в необыкновенном составлении типов и в простоте. Карамзину следовал я в светлом развитии происшествий, в летописях старался угадать образ мыслей и язык того времени. Источники богатые» (1828).

Знакомство Пушкина с Шекспиром началось на юге и совпало с внутренним его созреванием, с освобождением от чужих влияний. В письме, за которое Пушкин был выслан из Одессы, он писал:

«…Читая Шекспира и Библию, Св. Дух иногда мне по сердцу, но предпочитаю Гете и Шекспира» (март 1824 г.).

Приехав на север, Пушкин уже читал и перечитывал не Байрона, а Шекспира. Один из первых в России, опередив кружок Герцена и Белинского, оценил он английского драматурга. Хороших русских переводов еще не было. Как и большинство русских, Пушкин читал Шекспира по-французски, в переводе, слишком похожем на переделку. Мелодия и ритм шекспировской речи, которыми англичане упиваются, как мы пушкинским стихом, сначала не имели никакого влияния на увлечение Пушкина Шекспиром, которого он стал читать в подлиннике только позже. Но в Михайловском уединении Шекспир уже не сходил со стола Пушкина, где лежал бок о бок с Библией.

Анненков, отчасти потому, что в кружке Белинского придавали огромное значение всякому соприкосновению с Шекспиром, отчасти под влиянием суждении друзей поэта, указаниями которых он пользовался, отводил слишком властное место Шекспиру в духовном и художественном развитии Пушкина. Трудно было современникам понять могучую самобытность Пушкина. Они видели подражание, ученичество там, где только была созвучность родственной гениальности, или, как это было с Байроном, сходство настроений одного и того же поколения. Забывали, что такие поэты, как Пушкин, встречая себе равных, идут с ними, а не за ними.

Пушкин не оставил сколько-нибудь цельной, исчерпывающей сводки своих суждений о Шекспире, ни одной статьи или хотя бы письма, целиком ему посвященного. Но в уже цитированном раньше французском черновом письме к H. H. Раевскому, рассуждая о трагедии, он писал:

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: