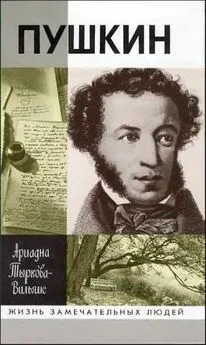

Ариадна Тыркова-Вильямс - Жизнь Пушкина. Том 2. 1824-1837

- Название:Жизнь Пушкина. Том 2. 1824-1837

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Молодая гвардия

- Год:2004

- Город:Москва

- ISBN:5-235-02652-7, 5-235-02650-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Ариадна Тыркова-Вильямс - Жизнь Пушкина. Том 2. 1824-1837 краткое содержание

Автор книги «Жизнь Пушкина», Ариадна Владимировна Тыркова-Вильямс (1869–1962), более сорока лет своей жизни провела вдали от России. Неудивительно поэтому, что ее книга, первый том которой вышел в свет в Париже в 1929 году, а второй – там же почти двадцать лет спустя, оказалась совершенно неизвестной в нашей стране. А между тем это, пожалуй, – наиболее полная и обстоятельная биография великого поэта. Ее отличают доскональное знание материала, изумительный русский язык (порядком подзабытый современными литературоведами) и, главное, огромная любовь к герою, любовь, которую автор передает и нам, своим читателям.

Жизнь Пушкина. Том 2. 1824-1837 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

«Я заставил Дмитрия влюбиться в Марину, чтобы лучше оттенить ее необычный характер. У Карамзина он только слегка отмечен. Но это, конечно, была престранная красавица. У нее только одна страсть – честолюбие, но такое сильное, бешеное, что трудно себе представить. Хлебнув царской власти, она опьяняет себя химерой, проституируется, переходит от проходимца к проходимцу – то делит ложе отвратительного еврея, то живет у казака в палатке, всегда готовая отдаться каждому, кто дает ей хоть слабую надежду на трон, уже несуществующий. Смотрите, как она мужественно переносит войну, нищету, позор; но с польским королем она сносится как венценосец с венценосцем. И какой конец у этой буйной, необыкновенной жизни. У меня для нее только одна сцена, но если Бог продлит мои дни, я к ней вернусь. Она волнует меня как страсть» (30 января 1829 г.) (писано по-французски).

В тетрадях Пушкина сохранились заметки, показывающие, что он не оставлял мысли написать драму о Марии Мнишек. У него действительно было к ней влечение, похожее на физическую влюбленность. Острота личного отношения к своим героям уживалась в нем с мудрой снисходительностью и художественным беспристрастием. Это особенно сказывается в обрисовке Годунова.

Вяземский, чуткий, строгий критик, писал:

«В трагедии есть красоты удивительные, трезвость и спокойствие. Автора почти нигде не видно».

Эта мудрая ясность 26-летнего автора, его отрешенность, уменье подняться над событиями тем показательнее, что в «Годунове» Пушкин затронул вопросы политические, еще недавно бурно волновавшие его. Он сам, в письме к Вяземскому, указал на эту особенность трагедии, обронил одно из тех, будто случайно брошенных, но знаменательных замечаний, которые служат вехами для биографа. В ответ на соображения Карамзина о характере Годунова Пушкин писал:

«Я смотрел на него с политической точки, не замечая поэтической стороны».

В этих словах есть отблеск улыбки, но и прямая связь с суждением, высказанным в другом месте, что для драматического писателя нужны «государственные мысли историка».

Эта политическая точка поддается многим толкованиям, и ею не исчерпывается «Борис Годунов», с его широким захватом характеров, страстей, событий. Гениальные произведения всегда многогранны. Пушкин взял переходный отрезок русской истории, в центре поставил царя узурпатора и реформатора, на нем проверил те политические теории, увлечения, чувства, среди которых сам рос, которые передумал и переборол. Еще на юге по-своему подошел он к проблеме власти, отношения между народом и правительством. Ощущение государства, как живого организма, окрепло у Пушкина на юге, среди вновь завоеванных просторных областей, где чуткий слух поэта с восторгом ловил державный шелест российских знамен. Впервые услыхал он этот шелест отроком, в Царском Селе, когда русские полки один за другим уходили на запад, защищать русскую землю от вторгнувшихся в нее наполеоновских полчищ. Позже отвлеченные речи Чаадаева, Николая Тургенева и других членов «общества умных» заглушили песни знаменосцев. Но только на время. Стоило ему побывать на Кавказе, послушать Раевского-отца, всмотреться в русское дело в Бессарабии, и сразу в его стихах зазвучали державные ноты.

В псковской глуши, слушая няню и певцов, приглядываясь к жизни мужиков, читая летописи, воссоздавая один из труднейших переломных моментов русской истории, Пушкин снова ощутил живую силу русской державы и нашел для нее выражение в «Годунове». С тех пор, и до конца жизни, он в мыслях не отделял себя от империи. Оттого и Петру поклонялся. В «Полтаве», в «Медном всаднике» тоже шелест державных знамен.

Не только правительство, но даже и друзья не понимали, что 26-летний поэт не колебал основ, а был могучим источником русской творческой великодержавной силы. Анненков объяснял это непонимание отчасти тем, что порывистая, страстная натура поэта сбивала многих с толку. За внешними вспышками окружающие просмотрели его внутреннюю ясность и мудрость.

«Случайные переходы в крайность и увлечение мешали современникам уразуметь правильно основной характер его настроения. Нельзя не удивляться крайне малой догадке близких ему людей относительно хода умственной его жизни. Они и теперь еще не видели произошедшей в нем перемены и продолжали считать его одним из застрельщиков в авангарде современного радикализма, когда он уже отдался исторически-критическому направлению. Продолжению сумерек вокруг действительного образа мыслей Пушкина много способствовал тот род застенчивости, который был свойственен поэту и не допускал его грубо обнаруживать себя перед людьми, не понимавшими намеков и признаков. В короткий промежуток, развиваясь необычно быстро, он переходил постепенно от бессознательной роли великосветского радикала, которую он играл в Петербурге, к отчаянному протесту личности, ничего не признающей, кроме себя, к неистовому Байронизму, которым заражен был в Кишиневе, и от него, через умеряющее действие романтизма и через изучение Шекспира, к объективности и историческому созерцанию, а, наконец, и к задачам, которые представляют для творчества и для анализирующей мысли русский старый и новый быт».

В оправдание его друзей надо сказать, что Пушкин в письмах, может быть, из осторожности, не упоминал о перемене в своих политических воззрениях, не обмолвился ни словом о политическом содержании «Годунова». Только Вяземскому, да и то прикрываясь шуткой, писал, что готов отказаться от красного революционного колпака.

Его Годунов гораздо выше народа, которым повелевает. Он не только честолюбец, но слуга государства и народа.

…Я думал свой народ

В довольствии, во славе успокоить,

Щедротами любовь его снискать —

Но отложил пустое попеченье…

Безумны мы, когда народный плеск

Иль ярый вопль тревожит сердце наше…

Годунов-царь говорит о толпе, как все чаще будет о ней говорить Пушкин-поэт. Хитрый Шуйский определяет чернь еще презрительнее:

…бессмысленная чернь

Изменчива, мятежна, суеверна,

Легко пустой надежде предана,

Для истины глуха и равнодушна

И баснями питается она.

Это уже близко к тому, что два года спустя напишет Пушкин в диалоге между чернью и поэтом.

Свою «политическую точку» Пушкин вынашивал в Михайловском один на один. Только дикие утки над озером да Арина Родионовна вечером у огонька слушали монологи Бориса и Пимена. Прочел он раз отрывок Алексею Вульфу, другой раз князю А. Горчакову, о чем пожалел. Любопытно, что будущий канцлер остался глух к духу государственности, пронизывающему трагедию. Ему только брезгливо запомнились слюни, хотя о них говорилось как раз в сцене, где очень ярко выражена мысль о крепкой связи между государством и государем:

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: