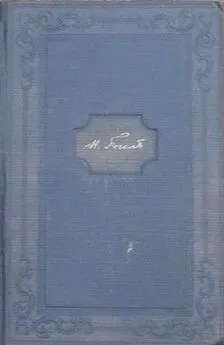

Василий Гиппиус - Гоголь. Воспоминания. Письма. Дневники...

- Название:Гоголь. Воспоминания. Письма. Дневники...

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Аграф

- Год:1999

- Город:Москва

- ISBN:5-7784-0073-X

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Василий Гиппиус - Гоголь. Воспоминания. Письма. Дневники... краткое содержание

В книге представлены письма Гоголя, письма к Гоголю, воспоминания современников о нем. Впечатления читателей и зрителей, просто отзывы о Гоголе. Все эти тексты рисуют облик не только Гоголя-писателя, но и просто — человека и его окружения.

А также драгоценные сведения об условиях и обстановке писательской работы Николая Васильевича Гоголя.

Книга печатается по изданию В. Гиппиус «Гоголь» М., «Федерация», 1931, предисловие автора написано в 1929 г. в Перми.

Гоголь. Воспоминания. Письма. Дневники... - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

…Разговаривая далее, речь коснулась литературы русской, а тут и того обстоятельства, которое препятствует на Москве иметь свой журнал; «Москвитянина» давно уже никто не считает журналом, а нечто особенным. «Хорошо бы вам взяться за журнал; вы и опытны в этом деле, да и имеете богатый запас от „Чтений“ [„Чтения в Обществе истории и древностей российских“. Издавались в 1845–1848 гг. под редакцией Бодянского (секретаря Об-ва). В 1848 г. были запрещены за помещение сочинения Флетчера о России при Иване Грозном. При этом пострадал и Бодянский (отстранен от должности секретаря Об-ва, а временно и от должности профессора Московского университета). ] — книжек на 11–12 вперед; только для того нужно, прежде всего, к тому что у меня, кое-что, без чего никакой журнал не может быть».

…Для большего успеха отечественного нужно, чтобы в журнале было как можно больше своего, особенно материалов для истории, древностей и т. п., как это в ваших «Чтениях». Еще больше. Это были бы те же «Чтения» только с прибавкой одного отдела, именно «Изящная Словесность», который можно было бы поставить спереди или сзади и в котором бы помещалось одно лишь замечательное, особенно по части иностранной литературы (за неимением современного и старое шло бы). И притом так, чтобы избегать, как можно, немецкого педантства в подразделениях. Чем объемистее какой отдел, тем свободнее издатель, избавленный от кропотливых забот отыскивать статьи для наполнения клеток своего журнала, из коих многие никогда бы без того не были напечатаны.

— Разумеется…

…Прощаясь, он спросил меня, буду ли я на варениках? «Если что-либо не помешает». Под варениками разумеется обед у С. Тим. Аксакова, по воскресеньям, где непременным блюдом были всегда вареники для трех хохлов: Гоголя, М. А. Максимовича и меня, а после обеда, спустя час, другой, песни малороссийские под фортепьяно, распеваемые второй дочерью хозяина, Надеждою Сергеевною, голос которой очень мелодический. Обыкновенно при этом Максимович подпевал. Песни пелись по «голосам малороссийских песен», изданных Максимовичем, и кой-каким другим сборником (Вацлава из Олеска, где голоса на фортепьяно положены известным музыкантом Липинским [Сборник «Piesni polskie i ruskie ludu galicyjskiego» («Польские и русские песни галицийского народа»), изданный во Львове 1833 г. Вацлавом Залеским — иначе Waclaw z Oleska (1800–1849) в сотрудничестве с композитором Карлом Липинским (1790–1861). ]), принесенным мною.

Почти выходя, Гоголь сказал, что ныне как-то разучиваются читать; что редко можно найти человека, который бы не боялся толстых томов какого-нибудь дельного сочинения; больше всего теперь у нас развелось щелкоперов — слово кажется любимое им и часто употребляемое в подобных случаях.

Дневник Бодянского, стр. 406–409.

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ М. А. МАКСИМОВИЧА (В ИЗЛОЖЕНИИ П. А. КУЛИША)

[13 июня 1850 г. Гоголь и Максимович вместе выехали из Москвы. Побывав в Калуге у Смирновой и в Оптиной пустыни, они через Севск проехали в Глухов, где и расстались. Гоголь один поехал в Васильевку. ]

…В дороге один только случай явственно задел поэтические струны в душе Гоголя. Это было в Севске, на Ивана-Купалу. Проснувшись на заре, наши путешественники услышали неподалеку от постоялого двора какой-то странный напев, звонко раздававшийся в свежем утреннем воздухе.

— Поди послушай, что это такое, — просил Гоголь своего друга, — не купаловые ли песни? Я бы и сам пошел, но ты знаешь, что я немножко из-под Глухова. [Т. е. немножко глуховат. ]

Г. Максимович подошел к соседнему дому и узнал, что там умерла старушка, которую оплакивают поочередно три дочери. Девушки причитывали ей импровизированные жалобы с редким искусством и вдохновлялись собственным своим плачем. Всё служило им темою для горестного речитатива: добродетельная жизнь покойницы, их неопытность в обхождении с людьми, их беззащитное сиротское состояние и даже разные случайные обстоятельства. Например, в то время как плакальщица голосила, на лицо покойницы села муха, и та, схватив этот случай с быстротою вдохновения, тотчас вставила в свою речь два стиха:

Вот и мушенька тебе на личенько села,

Не можешь ты мушеньку отогнати!

Проплакав всю ночь, девушки до такой степени наэлектризовались поэтически-горестными выражениями своих чувств, что начали думать вслух тоническими стихами. Раза два появлялись они, то та, то другая, на галерейке второго этажа и, опершись на перилы, продолжали свои вопли и жалобы, и иногда обращались к утреннему солнцу, говоря: «Солнышко ты мое красное!» и тем «живо напоминали мне (говорил г. Максимович) Ярославну, плакавшую рано, Путивлю городу на забороле…». [В Путивле на городской стене (Слово о полку Игореве). ]

Когда он рассказал обо всем виденном и слышанном поэту из-под Глухова, тот был поражен поэтичностью этого явления и выразил намерение воспользоваться им при случае в «Мертвых Душах».

«Записки», т. II, стр. 237–238.

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ А. В. МАРКОВИЧА

[Шенрок не делает разницы между А. В. Марковичем и А. М. Марковичем, родственником Данилевского, но, если верны инициалы — это разные лица. С А. В. Марковичем Гоголь встретился по дороге в Одессу, в октябре 1850 г. ]

…Когда ему читали переведенные на малороссийский язык псалмы Давида, он останавливался на лучших стихах по языку и верности переложения. Он слушал с видимым наслаждением малороссийские песни, которые для него пели, и ему особенно понравилась:

Да вже третiй вечiр, як дiвчину бачив;

Хожу коло хати — ïï не видати…

«Записки», т. II, стр. 242.

ИЗ «ОДЕССКОГО ВЕСТНИКА» 1850 Г

На днях в наш город приехал Н. В. Гоголь, который, как говорят, намерен провести здесь зиму.

«Одесский Вестник» от 28 октября 1850 г., № 86. Отдел «Заметки и вести».

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ А. П. ТОЛЧЕНОВА

[Ад-др Павл. Толченов (ум. 1888 г.) — драм. актер (и водевилист), игравший в Петербурге, затем в Одессе. ]

…При входе в заветную комнату [В ресторане Оттона, где Гоголь обедал, Толченова представил Гоголю член дирекции одесского театра А. И. Соколов. ] я увидел сидящего за столом, прямо против дверей, худощавого человека. Острый нос, небольшие пронзительные глаза, длинные прямые, темно-каштановые, причесанные à la moujik волосы, небольшие усы… человек этот был — Гоголь.

…Я сел, робость моя пропала. Гоголь, с которого я глаз не спускал, занялся исключительно мной. Расспрашивая меня о том, давно ли я на сцене, сколько мне лет, когда я из Петербурга, он, между прочим, задал мне также вопрос:

— А любите ли вы искусство?

— Если б я не любил искусства, то пошел бы по другой дороге. Да, во всяком случае, Николай Васильевич, если б я даже и не любил искусства, то наверное вам-то в этом не признался бы.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Евгений Долматовский - Штурм Берлина [Воспоминания, письма, дневники участников боев за Берлин]](/books/1102195/evgenij-dolmatovskij-shturm-berlina-vospominaniya.webp)