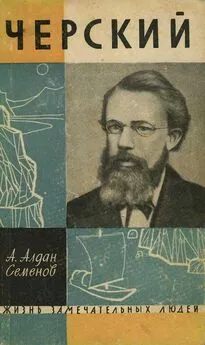

Андрей Алдан-Семенов - Семенов-Тян-Шанский

- Название:Семенов-Тян-Шанский

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Молодая гвардия

- Год:1965

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Андрей Алдан-Семенов - Семенов-Тян-Шанский краткое содержание

Книга посвящена жизни и деятельности знаменитого русского географа П. П. Семенова-Тян-Шанского.

Семенов-Тян-Шанский - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В просторной комнате бревенчатого дома остро пахло травами; сухие пучки их висели по стенам, под матицей. Со всех сторон на Петра Петровича смотрели стеклянные глаза птичьих чучел. На подоконниках стояли коробки с коллекциями бабочек и жуков, под стульями валялись многоцветные образцы горных пород.

Степное гостеприимство полковника было и обильным и многообразным. На стол подавались лоснящиеся жиром окорока балхашского кабана, жареные куропатки с плоскогорья Джунке, уха из хариусов, выловленных в Биене. На подносах возвышались каратальские сазаны и лещи из Лепсы. На расписном фарфоровом блюде антрацитовой сопочкой поблескивала каспийская икра, в пиалах пузырился бек-пак — далинский кумыс. Румяные яблоки и желтый урюк ласкали взгляд горной свежестью диких садов Тянь-Шаня.

Абакумов сидел за столом, распахнув воротник, обнажив грудь, и без устали рассказывал:

— Был я отчаянным любителем природы. Все это, — показал он на травы и камни, — жалкие обломки моей страсти. Заразил меня когда-то страстью этой высокоталантливый натуралист Карелин. Слыхали?

— Кто же не знает господина Карелина!

— Я еще молодым офицером сопровождал Карелина в Прибалхашских степях и по Семиреченскому Алатау. Собирал для него травы, набивал птичьи чучела. Даже нового, неизвестного науке жучка открыл. Его и назвали «доркодон Абакумовы» в мою честь, так сказать…

После обеда полковник показывал Петру Петровичу городок, основанный им в 1846 году. С деловитым видом расхваливал он добротные постройки казаков и первых русских поселенцев, окруженные пирамидальными тополями. В палисадниках набирали силу молодые яблони и абрикосы, наливались солнцем гроздья винограда.

На широкой зеленой площади возвышалась недостроенная крепостная церковь. Абакумов с гордостью заметил, что церковь воздвигается по его проекту. На площади находились гарнизонные казармы, склады, канцелярия начальника округа. Отсюда начинался земляной вал, окружающий весь Копал. Медные пушки вытягивали свои стволы в сторону Киргизской степи.

Копал был создан как военное укрепление для защиты киргизов Большой орды, перешедших в русское подданство.

В городе насчитывалось семьсот домов, в которых, кроме солдат и русских поселенцев, жили замиренные киргизские племена дулатов и атбанов. В казармах размещались казаки Сибирского войска, солдаты линейного батальона.

Полковник говорил:

— Приказали нашему брату солдату: иди в степь, сядь там, окопайся и живи. Пошел солдат, и сел, и окопался. Русскому мужику солдатчина ненавистна — он землепашец. Не любит мужик ломать и разрушать — его земля зовет. Давно ли существует Копал, а посмотри-ка, мы уже сеем пшеницу, просо, ячмень. Урожай с десятины — сам-двадцать. Тыквы — от земли не оторвешь, арбузы будто колокола…

На следующий день, сопровождаемый местными казаками, Петр Петрович начал восхождение на Семиреченский Алатау.

Заснеженные купола и пики лучились могуче и свежо. Петр Петрович невольно подумал: красота порождает силу. Ему захотелось войти в эти слепящие светом вершины, раствориться в голубом льющемся воздухе, стать составной частицей этого дикого мира и в то же время жить и мыслить самостоятельно, и осязать, и чувствовать красоту земли.

Он взял в шенкеля жеребчика, проводники едва поспевали за ним. Петр Петрович выехал на плоскогорье и увидел Корскую долину. В долине дымилась утренними испарениями Кора — водный приток Каратала.

Пораженный могучей красотой Семиреченского Алатау, Петр Петрович тут же записал в дневник свои впечатления:

«Вид на долину реки Коры был восхитителен…

Высота гребня, по которому я следовал, казалась мне по крайней мере метров на 1500 выше Копальского плоскогория, но он еще больше возвышался над глубокой долиной Коры. Широкая и многоводная река, через которую, как говорили, очень трудно, а иногда и совсем невозможно перебраться вброд, кажется сверху узкой серебристой ленточкой, которая, однако же, несмотря на свое отдаление, наполняет воздух диким ревом своих пенистых волн, прыгающих по камням. Пена и брызги этой реки имеют тот особенно млечный цвет, который свойствен рекам, порожденным ледниками…

За рекой поднимались горы, сначала поросшие сибирской пихтой, далее кустарником, потом обнаженные и поросшие альпийскими травами, исчезающими, наконец, под снежной мантией. Кое-где на снегу видны были как бы горизонтальные и вертикальные тропинки. По рассмотрении в зрительную трубу горизонтальные тропинки оказались глубокими трещинами, а вертикальные — следами неизвергнувшихся лавин.

Как ни манила меня очаровательная долина, нельзя было и думать о спуске в нее, и я решил следовать вдоль гребня, переходя с одной возвышенности на другую и стараясь достигнуть предела вечного снега. Мы следовали на лошадях до тех пор, пока дико наваленные одна на другую гранитные скалы не преградили нам пути…»

С большим трудом Петр Петрович достиг границы вечных снегов.

Испуганная стайка диких коз, топоча копытцами по скалам, пронеслась мимо, над головою прошумел мохнатыми крыльями беркут, пихты уходили вниз, словно их стягивала незримая сила.

Семенов решил измерить высоту гребня гипсотермометром. Надо было нагреть воду, он взял из рук молодого проводника бутыль со спиртом, но спирт не загорался. Пришлось определять высоту гребня на глазок.

По склонам Копальского гребня Петр Петрович собрал коллекцию растений. Некоторые из них уже были известны ему из альпийской флоры, но большинство принадлежало к алтайским и центрально-азиатским видам.

В Копал вернулись поздно вечером. Измученный, но удовлетворенный Семенов рассказывал полковнику:

— Все было чудесно, кроме гипсотермометра. Не горел почему-то спирт.

— А кто нес спирт? — мрачно спросил Абакумов. — Прошка? Позвать ко мне Прошку!

Явился Прохор, черный, как майский жук. Полковник достал пузырек, накапал из него в стакан со спиртом.

— Это что-с такое, Прохор? — спросил он.

— Не могу знать, ваше высокоблагородие, — ответил неуверенно Прохор, но по тону его ответа Семенов понял — знает.

Полковник вышел на крыльцо, подозвал облезлого пса, тот жадно вылакал спирт. Через минуту пес корчился в смертных судорогах.

— Так что же это такое-с, Прохор?

— Яд, ваше высокоблагородие…

— Стрихнин, — уточнил полковник, пришлепывая толстыми губами. — Прошка бутыль по дороге ополовинил и водичкой разбавил. Научный спирт выхлестал, скотина! Мы с господином Карелиным всегда в спирт стрихнину подмешивали. На глазах у казаков сии манипуляции производили. И представьте: никто капли не трогал.

Тяжелое восхождение на Семиреченский Алатау не прошло безнаказанно. Семенов слег в постель. Заботливый Абакумов ухаживал за своим гостем, лечил целебными травами, ароматным горным медом. Но полковник с утра и до вечера был занят, и Петр Петрович часами находился в одиночестве.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: